“60后”清潔工出書了:第一次寫作,準(zhǔn)備了大半生

原標(biāo)題:第一次寫作,準(zhǔn)備了大半生

——長篇小說《風(fēng)吹起了月光》創(chuàng)作談

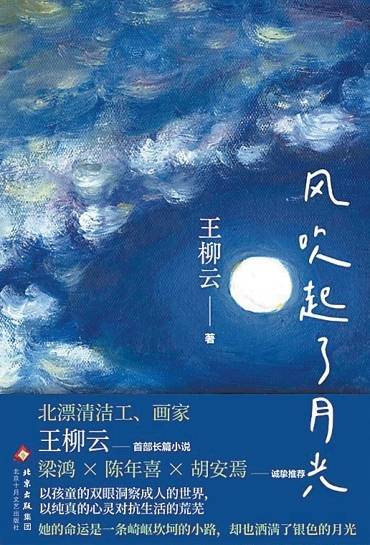

《風(fēng)吹起了月光》:王柳云著;北京十月文藝出版社出版。

我是王柳云,今年59歲,2020年只身來北京打工,今年已經(jīng)是第六個年頭。2022年,我在北京一座大廈邊做清潔工邊畫畫的視頻在網(wǎng)絡(luò)上火了,很多人叫我“清潔工畫家王柳云”。其實他們不知道的是,我當(dāng)時還在嘗試寫作,為了講人生的故事。想寫文字,我做了一輩子的準(zhǔn)備。

我小時候很愛讀書,農(nóng)村沒有電燈,我把眼睛練到可以在月光下清晰地看書。那時,我哥哥已經(jīng)教書了,有次他帶回一本雜志,碰巧那天家里有什么事,媽媽舍得點(diǎn)亮了一盞大捻子煤油燈,灰黃的光苗在玻璃罩里跳閃,我抓住機(jī)會在燈下讀那本雜志,讀到一個戰(zhàn)士和他的另一個朋友從山梁下走一條土路,然后……“噗嗤”一聲,我媽吹了燈,她費(fèi)不起煤油,收了燈盞,叫我去睡覺。我惦記那本書,那對朋友向山梁下走去,后來發(fā)生了什么?第二天,哥哥一早回學(xué)校帶走了那本雜志,那未完的故事讓我懸念了幾十年。

這幾十年中四處打工,每到一處常抽時間去書店蹭書看。常常是快速閱讀,先讀一個大概,再找?guī)滋幘实牡胤郊?xì)讀。書太浩瀚無垠,我的精力與時間卻注定要打發(fā)在艱苦謀生上,處處與書相逢又別過,如牛囫圇啃草,先咽進(jìn)肚子,再用無盡的時光反復(fù)咀嚼回味。很多書讀了一半或一部分,擦肩而過,別后再無緣相見。

再后來,我也開始寫故事。最近出版的《風(fēng)吹起了月光》,是我的第一部長篇小說,講述留守兒童的故事。2019年,我在河南商丘的一所農(nóng)村學(xué)校里當(dāng)美術(shù)老師,在那里,我見到許多留守兒童。父母為了生活外出打工,把孩子交給學(xué)校。一位有大愛的校長建了完善舒適的學(xué)生宿舍、優(yōu)雅寬大的學(xué)校餐廳,孩子們的生活交給宿管阿姨,學(xué)習(xí)交給溫厚善良的老師們。周末,孩子們的爺爺奶奶或外公外婆來接他們回去,周日下午又送回來。我想寫他們的故事,寫他們成長中遇到的愛與被愛的故事。

在我的課上,我讓他們畫各自喜歡的圖畫,讓他們輕松愉悅地釋放天性。孩子們都喜歡我的美術(shù)課,尤其是小學(xué)一、二年級的孩子,會在教室外撲上來抱著圍著我叫媽媽,媽媽呀。他們快樂地信任和依賴我,這讓我非常感動,我愛他們。在《風(fēng)吹起了月光》一書中,我設(shè)置了一個叫喜四奶奶的人物,小主人公陳月華有事沒事跑去她那兒,就是想在留守中獲得一種簡單的平靜、溫暖的安慰。

2021年,我在北京的三元橋打工,抽空就在步梯的犄角旮旯,在大廈旁的花池邊,在人來人往的公交站臺一側(cè),擠時間來寫這部小說。陸陸續(xù)續(xù)花了約4個月時間,在和我女兒的微信聊天框里完成了這本書的初稿。然后,我主動找到了北京十月文藝出版社,在出版社老師的專業(yè)指導(dǎo)下,又花了一年的時間,幾乎沿同一線索重寫一遍。

最初泛起寫作的念頭是因為我可敬的父親,他是老派人,又一字不識,但他給我反復(fù)講述了我們那方圓百里幾乎每一個憑讀書而走出去的人物。

小時候我問爹,那銀河里的星都是哪來的?爹說那全是地上去的,凡間一個人非常善良、大度、能吃虧,那天上就點(diǎn)一盞燈為這個人照亮。我又說,我奶奶的豆燈那么暗,天上的星燈離那么遠(yuǎn),卻一盞盞很亮,那里不怕風(fēng)吹滅嗎?爹說,銀河里的燈用的不是豆油,是智慧哩!

不知何年何地,他撿到一本缺頭損尾的破書,卻板板正正放在堂屋角落一木架下。直到我11歲左右,在無聊搗弄中得見它,這本煙熏垢染變得黃舊不堪的殘書,竟然還是豎版繁體字。我連蒙帶猜把它啃一遍,又再讀一遍,料想它應(yīng)該是傳說中的《紅樓夢》的一部分。后來我用了20多年時間(當(dāng)然是斷斷續(xù)續(xù)的)將《紅樓夢》讀了5遍,頭兩遍是讀故事并印證兒時讀殘本的猜想,37歲時終于買上了一套《紅樓夢》,于是又細(xì)致地讀了3遍,也算是完成了自我的文學(xué)教育。

這種教育對我來說非常重要,當(dāng)我2021年著手寫《風(fēng)吹起了月光》,曾經(jīng)《紅樓夢》的細(xì)讀,以及從小到大饕餮一樣讀書,對小說構(gòu)思與成篇起到十分重要的幫助。

所以,《風(fēng)吹起了月光》于我雖是第一次寫作,但之前的準(zhǔn)備已是大半生了。

作者:王柳云

來源:人民日報

發(fā)表評論 評論 (2 個評論)