Ԋ�Ў��f�� ��������Ԋ�˵�ꐪ���

ɽꎵ������h����ɽ�߿����ˁ��������j�[���^��һ�ٶ���ǰ��ꐪ����ں�������һ��Ԋ���`�[��ǰ����

�����w����·����

�����Lů�������

���^��ϵ����R��

㰐�����ʒ������

�ں�����ꐪ������^һ��Ԋ�ƺ����������c�Rһ��������Ĭ��һ�ɺ��ѳ�����������ɽˮ�g��������������ʮ��������Ԋʮ������ϧ������ʧ���F(xi��n)�H�桶�`�[��ǰ����Ԋ���m�c���T֮�����P���s��������棬�����������Ȱ��ġ��������١������ɢ�䣬�˷ǵ������pҕ���p�Ŀ����߀�����ɐ����@�����������c������

ꐪ���

�����ӡ��߀ֻͣ���ځ��|�D���^1922�����ġ������Ĵ桷�������ǂ��r�������X�ߺ�˼�놢���������f�R�R������������Ĵ桷ƪƪ�����Ȼ�����������������һ֧Ԫ�������푼����̴��ڰ���������һ�������������xһ�x��ҹ�������������֕��̲�ס�@�@�������x�ҵ�푼���������߀Ҫ푏����ֻ��f���������@����

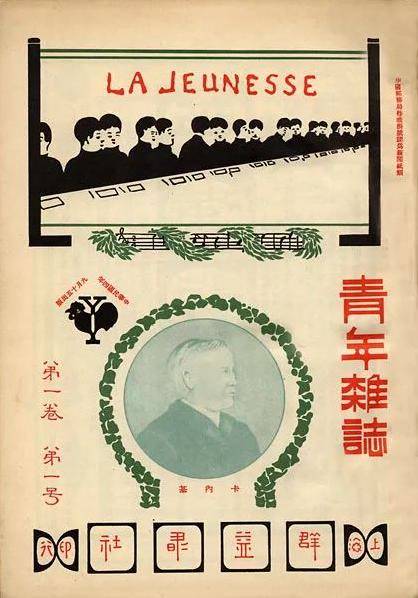

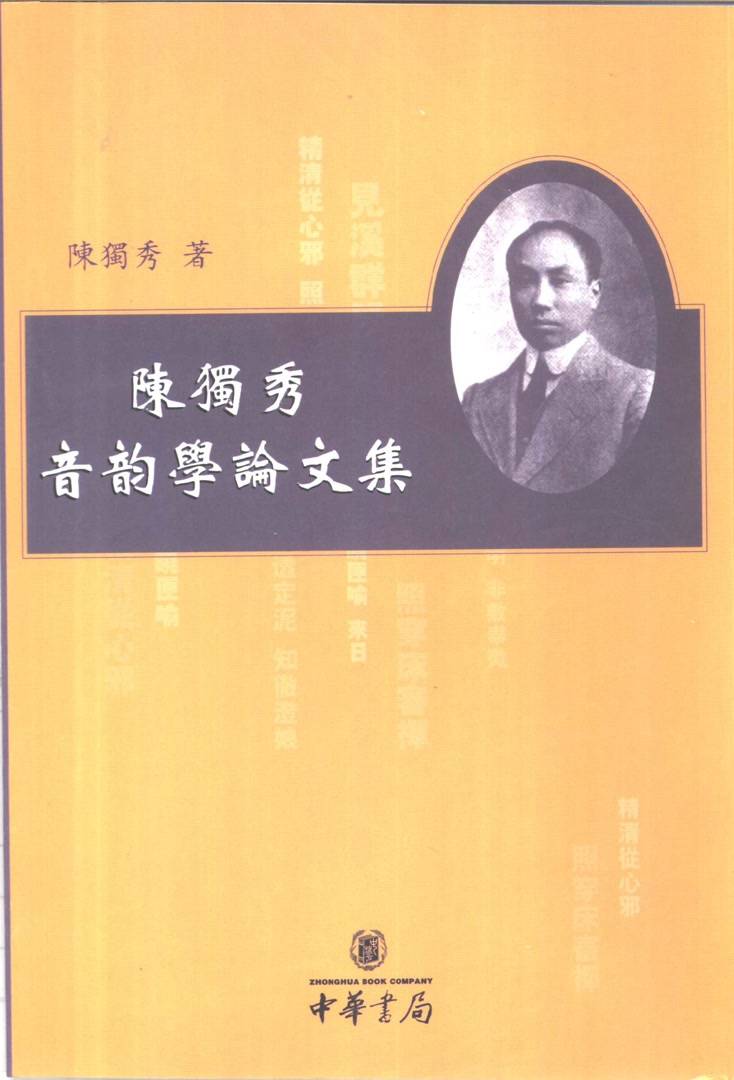

�@������Ԋ����ٛ��֮����Ҳ�Ǒn�r����֮�����ǽ��R��ҹ�����Ԋ�����ԡ�ȫԊ������Ԏ�����ʣ��������w���������`���������T�����������������ɽ��ѩ����ḍ����Ƕ�����������ĸ�����L���������ء����@Щ���ص�ɽ���L�����ħ�����xֱָ�������u�M�����g������Ԋ���v�S�����������_̤�ƾ��ݾš��ĺ��~���ݿ�����İ���������һ���ؽ���һ�Ȳ��R����ҹ��������������1915�����@��һ����r�����R��ǰҹ���@��ꐪ������Ϻ���(chu��ng)�k�ˡ������s־��������������f�ɿġ������꡷������110�������������꡷�ڶ�����һ̖�����棬�����������˲�g�����ʹ����ڱ������U��ͬ��ꐪ����f����

�������s־����һ������

�������������֪��������Ԋ��ꐪ���ā������Pע�Ľ��c����ǰ��ꐪ����Ԋ����δ�Y�������^��ɢ���������F(xi��n)�д����ăHһ�����������ᓌ������^�uՓ�����ٸ�ƽ����Ԋ�⾳�����������确���^���s�����g�����Q�����⣬�w����־�ڸ������`���첻��ρҕ���xС��������

��һ���ˌW�����������Փ����Ԋ�]ī�����{(di��o)������������s�����g��Ҳ���y���L�A�����꣬ꐪ�������һԊ����{���^�䡷����(j��)��ʿᓻؑ��������o50�������Ҋ���ܶ�����������ż���f�¡����ܿ��팦����{���^�䡷���q�����b���`������ɭȻ�������o30���������������ʮ���u�����u�Ԋ���ŝ����ţ�������Ҳ�����Qꐪ��㡰��ʮ��ǰ���Ї�������֮Ԋ��Ҳ����ꐪ�������ٛ��һԊ(li��n)����������@Ԋ��������wÿҊ�³��ǡ���������ף����Ԋ���ö������ξ���ꐪ����ں��������f������֪��ɭȻ��Ԋ�u�r���Ƿ����@��֮����

Ȼꐪ������Єe��Ԋ������һ������y����(j��ng)�v�^��α������Ĵ��������˴�ͨ�����vʷ�ĉm�����������@����Ƭ���ֳ֡�B9523���z�Ƶ�ꐪ��������������Ŀ�⾼Ȼ���m�����������s�ljёфC�C֮���������ꐪ����ٴ���z����ʰԊ�P����(chu��ng)���˽MԊ����ۜI����56�^���ԡ��ŗ����Ƒ�(zh��n)�R�����������������������qδ��˥�ǣ����ﺮ˪ҹ���|���_ƪ�����ԁ�������������һ���d˥�^�����������D�y�ܟ�������Ȼ�װl(f��)�ϕ�������β����β��������Ԋ�ж���һ�����ǡ�������Ԋ֮����Ҳ��Ԋ���L�ǵ�ӳ�ա�����54�����t����Цŭ�R�Գ�Ԋ�Ī����L����һ��һԊ����Б������S����ޓ����粨����ӿ����(j��)�f������ۜI���F(xi��n)������Ϻ�һ��o���^����ϧ��ǰȥ��δ��Ҋ����

�������Ĵ桷 ����r�ځ��|�D���^����

���顶�����꡷ͬ�ˣ���Ѹ��ꐪ���ͺ��m���^����ı����������猢�w�Ա���һ�g�}���T�������������������Qһ����죬�����������(n��i)������������С�ģ��������T�s�_�����������Ў�֧�����װѵ���һĿ��Ȼ���ò���������m֮�������Ǿo�o���P���T���T��ճһ�lС���l��������(n��i)�o������Ո���ɑ]�������@��Ԓʮ����������Ѹ�R��������������¶�����ꐪ����ǰ�����������P������������D�죬Ӣ����ȥ��������������Ź���ı��ԅsһ�c�]׃����Ԫ���u�r�f���������W���˸�֮����Ī��ꐪ�����������\Ȼ��Ԋ��������������Ԋ���x�Ԋ���К�Ƚ�ѵ�������Ҳ�������������r��ϲ�ã������ư���������M�����С�

��؞������Ψƿ�����ò�ɽ���������qĺ�Ҽ������������w��s������

��1938��8����Ԣ������ꐪ������@����^����������������@��Ԋ��Ȼ����ؚ��������挍���ա�������ٝ������������һ���������ѳ���������ߡ��Y������ٝ������һ�D�R��������¾ƵIJ��Ǹ��������R����z����IJ����R���Ƭ���R���l����ʳ߀���R��������e�r��ꐪ����������ᣬ��ٝ�����c�����ۜI�������������ꐪ�����՟o�����^���˃���������������݅����̽��ꐪ����������µ������������ӣ���������횰l(f��)�߰ף�Ω�������p����δʧ�������֮��������ٝ���������ԽԞ鑛�f���]�ж����Դ��x���������ֻ�Ҋ���H�������ꐪ��㲻�Ǜ]�X�����Dz�Ҫ�e�˵��X���Y��ʯ�]���������X�o�����S�Ը߹ٺ����������ܽ^��

����������ꐪ��㌢ȫ����Ѫ�����������W���о�����������������Ĭ�^�����ס�һԊ�����С����o�xų�µ��U���ߣ���ָ����������С�W�R���x����һ�����ŷQ��С�W���ĝh�Z�����W�������W������ʮ����ǰ�����ώ�����Ҋ��һ����ꐪ�����퍌WՓ�ļ���������������Ǖr���Ե����Ǖ�������������Ե���߀���о��h�Z�����W�Ĵ�W�ߡ����Ͼ��z�������ɡ��Ї��Ŵ��Z���Џ�ĸ�f�����������f�����������뻥���������ȶ�ƪ���WՓ���������@���W�g������Ҳʼ�ڪz������(j��ng)�v��ʮ�����^��ֱ������߀δ������Ǖr�Ľ����������Cÿ�չ������������о��������ĻŁy���������ݸ�����I�`������������Z�Q�����X�ʹ���������^�L���������͡����������������ꐪ����ʲôҪ���˕����ڸɸ�M�صāy������������������һ�������Dz��ס���������c�����������x�����R�����ƽ���֮�������Ծ��������꡷֮δ��֮���������ɿ�Ȼ���ླ��������ÿһ���������ֵÁ�����Ѫ����ʿĺ�����Ԫ������������S��������һ����һ������������˹��������

��ꐪ�����퍌WՓ�ļ���

ҹ�x��ꐪ���Ԋ�桷�����|����ϵ�Ԋ�ǹ��������Ԋ֮����������c�W���϶��ɼҡ������@���Ƕ��v���Ԋ�Գ�һ�����r�L���h�����r���������r������~���r�n���������oՓ�������p�r��������������Ψһ������֪���c���ɡ�������Ī��С�˷�Փ�őQϧ�ϳ��ġ���߀�����ʮ�ꌑ�µ��@ЩԊ��������ɣ���ª����L���y�~���̫�ա���������|��������M���Z�������횰l(f��)����������ϲ�����δ�ơ��������������Ŭ���c�젎����˥����Ƥ�ҹ���δ׃��Ԋ�����x��Ԋ�桷���q����x����һ���������f߀����Ԋ�ԵĹ�â����ֽ�(j��ng)�r�g���������x�Ąt�������x�����fԊ�����������t���˵��������@Ҳӡ�C���@һԊՓ����:���о������t�Գɸ߸�����]���@ЩԊ�����҂��o��������������|�����Ԋ�˶�������Ԋ�����x������������������Ԋ���С���ɽ���f�ء�����֮�Ԋ���ֺ·L������

ǰ�����x���f�Ś��tһЦ�С����@����֮�������Y�o��҂����۵��_�o�r(n��ng)�ώ����������ʻ�һ�����������������M��һ���r���ķ����c���t���_�o�r(n��ng)���ֽo�Y�������顰�֡����@�Y�ֲ̿������_�o�r(n��ng)Ц���f��ꐪ���������H߀���L�����ֽo��Ҳ�Q���֡����f�꼴������Ц��

�˕r�˿�ǡ��˕r�˿̣���ȥ�ĕr�g����һ�N��ʽ�ͻ�����ڤڤ֮�е�(li��n)�Y��Ҳ�н��m(x��)��Ϣ�ěrζ��ꐪ����c�_�o�r(n��ng)�ڽ������첻�^���꣬�����a(ch��n)�����hӰ����s�ǟo�˿ɼ���1946�꣬�_�o�r(n��ng)�ɺ�ȥ�_���������꽻�����ϡ��������������ˡ����S�펧����ꐪ������o���ĕ�����Ԋ�����E����(li��n)���H�P�}ٛ��δ����ָ塶�����Ԃ��������B�ŷ��@�ӵ�ֻ��Ƭ�����]���¡��ڮ��r���Κ���C�����_�����_�o�r(n��ng)һֱ̎�ڱ��ն��ҵ�Σ�U���������]�О�ܵ������@Щ���������Ա�������������Ҳ�]��ȥ���uٍ���X�����nj���������L�_�낀���o��

�_�o�r(n��ng)ȥ���������_�o�r(n��ng)������ؕ����������������˂���֪�����cꐪ����������ӿ̹���ĵ����x�����f�@���g�ౡ�����s���@�ӵ�����������^�q�����L���@Щ����Ҳ�ɴ��������һ�Κvʷ�����˵��Կ�Ҋ�����������r��ش��ڼ��{���cī������ĺ�ī��Ȼһ�w���Pī������������ߡ�

���u�顰�_��������һ�ҡ����_�o�r(n��ng)���Ѓ�ö����ӡ����һ���ǡ���_�o�r(n��ng)����һ���ǡ���̎�D�y�����硱��ǰ���Ƿ����ԛr�����߄t����ꐪ������Ͼ��z�Еr����ǰ��̽���Ą����ړ]��ٛ����һ��Ԋ(li��n)�����Пo�����ij�̹����̎�D�y�����硱������ꐪ������(li��n)�r�������뵽�@�߂��ֺ�����˺��{��߅����һ����������һö�Һ����ӡʯ���������_�o�r(n��ng)�����ľ��ı��ף�߀��������������o�����s�ļo����

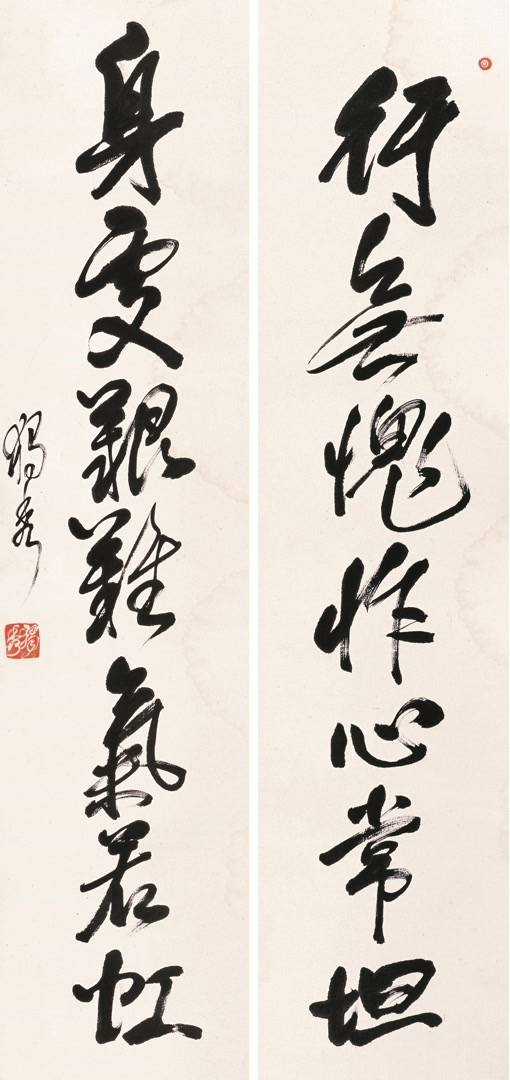

ꐪ��� �Е����Ԍ�(li��n)

���鰲��ͬ�l(xi��ng)��ꐪ������_�o�r(n��ng)����Ȼ���h���Ĺ��l(xi��ng)���@�����ǵ��������о������˵��p�غ��x��

���꣬�_�o�r(n��ng)�С������Lů�������ꐪ���������һ�����������Զ�˼�����������������P�v�v��Ŀ������ЦòһĻĻ�جF(xi��n)���Ԟ�r���L���������������ĺ��ꐪ�����ճ�˲�g����������҂�����������������ՄЦ��Ȼ���eֹ���ݣ���������е�֮ʿ�����ЕrĿ���������t�������������꡷�r�����µ�߳���h������

�����Ǵ����������������֪����һ�}һ�Ľ����������������˼֮���y�Լ�֮��ǡ�������X��Ԋ�ƣ������K�˲�Ҋ�����ϔ�(sh��)���ࡱ��

��Դ�����������ɫ��

����: �� ÷

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)