ԭ��(chu��ng) ����������С�fՓ�塷

�����С�fՓ�塷����������Ї�����ƌW������2023��5�°���

��(n��i)�ݺ���

ԓ�����w�Ϸ֞������c��Ʒ�ɂ����֡��Ͼ������Ҳ�������Ҫ���������������������ඨ�����������������R�O�O��6λ�����������������������z���������Ƿ��С�f���ߵȑ��Ɇ��}�ϣ��M����Ԕ�����C��ͬ�r������߀�����ඨ��������λ���ҵ����V�M���˺�����

�¾�����Ʒ��������Ҫ������ʷͨ�����x�������JС�f����������ס����F�ڈD��������e�u�����m(x��)��ƿ÷����Ů����ʷ�����Z�ޏV־�����U�x����9��������Ʒ���ڄ�(chu��ng)����ɫ���z�����R��������������׃Ҏ(gu��)�ɡ��������ܵȷ����M����Փ���������Գ��wϵ���Ԃ�����ʽչ�F(xi��n)������z��С�f�����w��ò��

Ŀ �

�Ͼ�

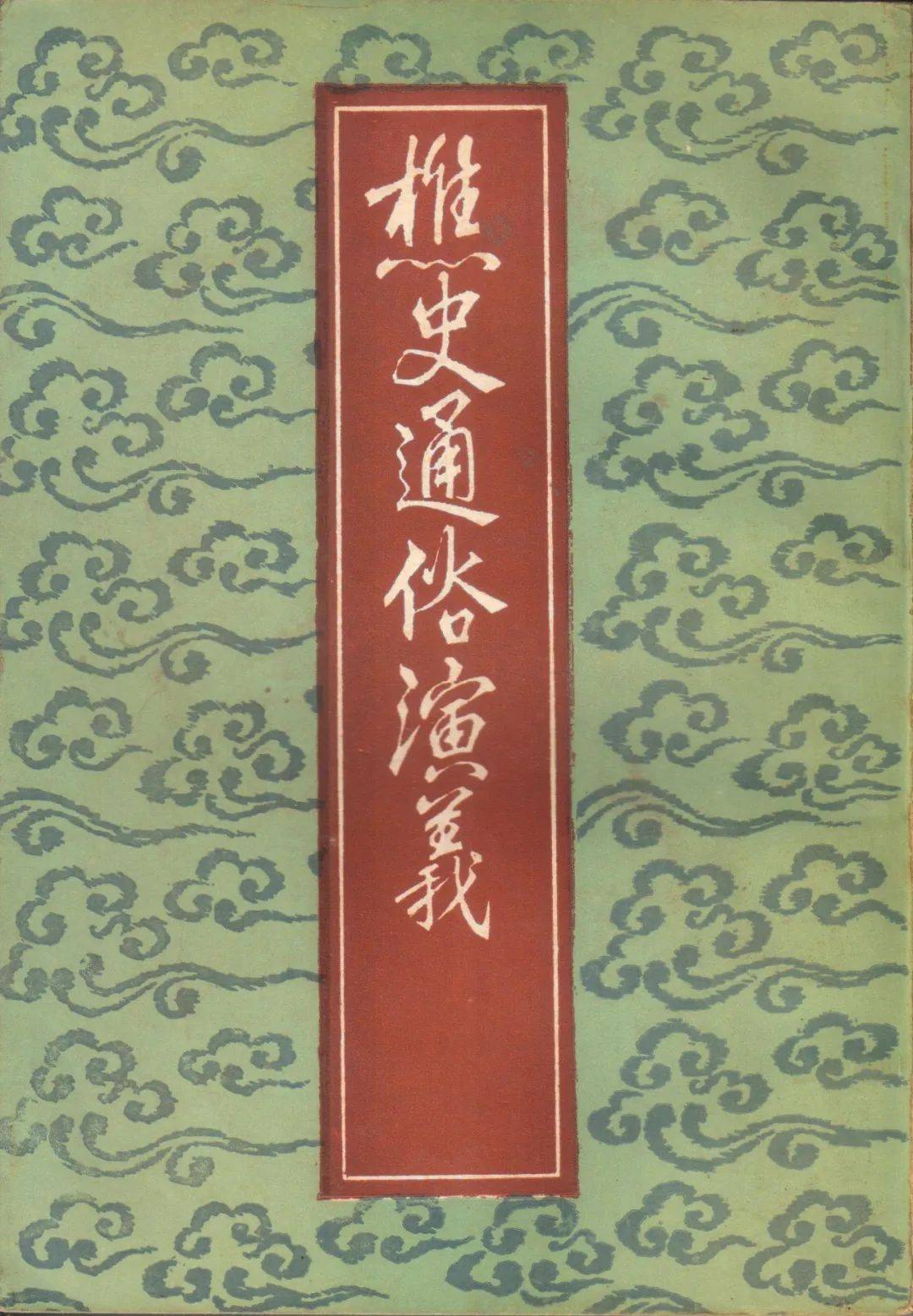

����ʷͨ�����x�����߿���

���ܞ����z��

���z�����ඨ�����꿼��

���z�����ඨ���V����

���z��������ƽ����

���z���������V����

��������ƽС��

�R�O�O�����z����

�¾�

����ʷͨ�����x���c��������

����ʷͨ�����x���͡��|������䛡���ë��������֮���^

������Գ��}��С�f����׃

������׃�ڡ�����e�u���е��ČW����

�ν������ڡ��m(x��)��ƿ÷���е�Ӱ�����N

Փ��Ů����ʷ����������־���x���Ľ���

Փ��Ů����ʷ�����u�c��ɫ

־�ֹ����е��z����ѡ����ԡ��Z�ޏV־����

���C�����U�x����̽

ǰ ��

�����ǹP�߽���ʮ��������P�����С�f�����о��ČW�g�ɹ��� �ă�(n��i)������Ҫ�֞�ɂ������� �Ͼ��������о����漰������6λ����������ʷͨ�����x�����������������ඨ�����������������R�O�O�� �¾�����Ʒ�о����漰��Ʒ��Ҫ��9������������ʷͨ�����x�������JС�f����������ס����F�ڈD��������e�u�����m(x��)��ƿ÷����Ů����ʷ�����Z�ޏV־�����U�x����

������z���f���

�������w�Ͼ����������c�c�rֵ��

һ����Q�ˌW���P�����С�f�����о���һЩ���Ɇ��}

�W����������ʷͨ�����x�������Ƿ��ꑑ��D�����ඨ�������������������ܺ��R�O�O�Ƿ�����z��Ȇ��}���H�Р��h���P��ͨ�^���PՓ���M����������

������ʷͨ�����x�����߿��桷���ȸ����ˌW�猦����ʷͨ�����x�����ߵ����N��Փ�������o�����f��ꑑ��D�f����ꑑ��D�f������������(j��)���Ď��������������䛵�ꑑ�ꖵĹPӛ�sʷ����ʷ������w�����ֿh־��ӛ�d�����Pʷ����������Փ�C�ˌW�猢ꑑ���`����ꑑ��D�����Pӛ�sʷ����ʷ���`�J��С�f����ʷͨ�����x��������ĵó��YՓ������ʷͨ�����x��������߀���Խ������Ӟ��������硶��ƿ÷���������m��ЦЦ������һ�����@�N����o�������ˌW�猦�ڡ���ʷͨ�����x�����߷���Ġ�Փ�������m����һЩ�e�`��

����ʷͨ�����x��

���ඨ������������H��Ӱ푵����z�����ң��W�猦���о�߀���T����Ҫ���Ƶĵط���һ�������������ꡢ��صȆ��}����һ�����������V�������}��

�����z�����ඨ�����꿼�桷��(j��)���������ļ�����֮�����O͢�u���S������ʮ������������֮�塶��������ľ�ġ��Ȳ����������ƶ����ඨ�������f�v��ʮ���꣨1599�������W��������������f�v��ʮ����1598���f���f�v��ʮ���꣨1601���f���������������֓�(j��)���������ļ�����֮�ġ�ëĸ�S���˂�����ë���桶�������������c���Fʯ�������c����ʮ�����c���Fʯ�������O֦ε������ǰ�������塶������һ�����ɶ������n�����������ඨ�����Ȳ��������Դ_�J���ඨ�������ʮ���꣨1661�������ݷ�У��P�߰������֮Ů�����ϸ�����ʼĩ������Q�������ѩ������ӛ���������Ŀ���Ԫ�꣨1662���f��������

�����z��������ƽ���ԡ���(j��)�������ø塷���Ѓ�ƪ��ϡ��ĸ��̫������ʮ�͡������������ĸ������������ƶ�������������솢���꣨1626������(j��)����E�ġ��w�[�ļ����c�����֕������Z���������Ѵ��������x�����Ȳ��ϣ������ƶ����������ڿ�����ʮ���꣨1694����������ʮ���꣨1695���g����؞�h����

���������ļ���

�������P��߀����(j��)���ඨ��������Ԋ�ļ��������ü����������ø塷���������V�M���˺��������a�W���ڴ˷����ȱ��������W���Mһ���о���λ���ҵ춨���A��

���ܺ��R�O�O�߂����z�����Ҫ������������������������֮�H��δ����͢���ӿ��e������ʿ�ˣ���Ŀǰ�l(f��)�F(xi��n)�����z��䛾�δ������ʶ��P���M���˿��C���J��������z��o����

�����ܞ����z�����ȿ��C�˅��ܾ߂����z������������l����������������ĩ������������������δ�������c��ԇ���������һλȫ��ʽ�������Փ�C�����������Ů����ʷ�����Н������z�����R�����������ۇ��ߡ������S�ߵ�ʹ���������������������١�����˼�����N�������ߌ��vʷ�c�F(xi��n)���ğo�ε���

���R�O�O�����z��С�������ؿ��C����������Ƿ����ˆ��}���P��ͨ�^Ǭ¡ʮһ�꣨1746�������¿h־�������Pʷ��ӛ�d�����Դ_�J���������δ�������c��ԇ���������z��Ļ������c��

�R�O�O��Ԋ����

����̽ӑ�����z�����ҵ������B(t��i)

���z�����ҽ�(j��ng)�v����������Ěvʷ��׃���������B(t��i)���njW���^���Pע�ķ���������ͨ�^���PՓ�����^����͵��������@Щ����������������B(t��i)����Ҫ���F(xi��n)�����ׂ����棺

1������������������

����z��С�f���������ͨ�^�N�N��ʽ���_�Լ������������������У��ܽ^������͢��ߴ�������

�����ܞ����z��ͨ�^�IJ���־�еġ����܂�����ӛ�d���l(f��)�F(xi��n)������ѭ����������ԇ���ĸ�Ӗ���m�ɴ���Ļ�ڳ�����߀�����ϰ������������������V����־������������[1826]�����ɿh־������ʮ�ߣ��������K��δ������͢��Ψһһ�Ρ��]��ͨ�С���߀�����o֮����ͬ�ϣ���

��������Ů����ʷ��

��������ѭ��Ӗ�������δ�������������r���I���������z��������塰�������l�d�����Ѕ�������ɽ{ĸ�I���¡�؞һ���P�߰������������@Ϣ����֮����T�O�����e�ӘI(y��)������

�ඨ�mȻ�c�����߶��н���������sδ��������͢���������������W۬�����ԇ�����ࡰ���o����������Ǭ¡��ʮ����[1760]���A�ݿh־�����ˣ��������^֮���ܽ^������͢�Ƕ���(sh��)����z��С�f���ҵ��x�������@�N�x��t�����(n��i)�Č���͢������֮��ı��F(xi��n)��

2�����ӶU�[�ݵ�������

���ܽ^������͢�������С�f����߀�x���ӶU�c�[����������������߰��T��ֵ�R�������֪�o�ɞ顣�w�����Җ|ɽ���}Ի�����ϴ�����������������ڶU������w����[1882]���A�ݿh־����ʮ����

�����R�O�O����䩼���֮׃���Q־��ɽ������Ԋ�������o�������ո���������W�����yǰ��֮���ٹ��o������Ѳ���ι��ع����Բ��������(n��i)���������T���ȻԻ������������������������֮���ˌ���������׃���ߵ����c��ɮ��ʿ��������Ǭ¡ʮһ��[1746]�����¿h־�����ˣ���

���R�O�O����

���⣬����ʷͨ�����x�����߷Q֮�顰�������ӡ�������̖�����֡��������[��֮�⡣�ӶU�c�[�������z�������������һ�N��Ҫ�����B(t��i)���c�ܽ^��͢�����٣�ͬ���ǃ�(n��i)�ij�M����͢�ľ��֮����

3���������Κv���x��

����z��С�f���ҵĽ��ηdz��V������Ҫ����������z������نT���U������

�c���z�������棬�������c��������ж��Ҋ�潻���͕����������c����نT�������棬���ඨ�c�����^��ͻ���������ඨ�c���������Ѓɴν�����һ�������ʮ���꣨1661�����³����������֣��P�߰������ݣ���ǧ���w��һ�������ʮ���꣨1661�����ڕ������������S��

�������ɴ���Ļֱ�`Ѳ���ڳ������c�ϰ�̫������������H��c�U�����η�������������ͻ�������c�u���քe�����ʮ������ӣ�1660�����ºͿ��������î��1663��ĺ�����Ώ]ɽ���Sɽ����������Ē���˿ڵġ��]ɽ��ӛ���͡��Sɽ��ӛ������߀�c��ʯɽ�ˣ��P�߰�����ƣ����G������^��������������ǧ��U�����^��ӛ��

���V����������С�f���ҵ����E�鲼���ϱ��������������l(xi��ng)��ͨ�^���ඨ�����������V�������҂����Կ������˵��Κv�dz��V�����ڶ���(sh��)��r���Ǟ��ӱܑ�(zh��n)�y�����������؞���ϲ������ඨ�s�����ں����ёc������؞��쨿h�������s�����ڝh�ޡ�

���z��Ԋ��

��������������z��С�f�Ą�(chu��ng)�����c

�����¾���Ҫ������z��С�f�е�9���^�д����Ե���Ʒ�M�����Uጡ� ��������ԒС�f7��������С�f��2���� ��������ش��������嶦��֮�H�ĕr����ӡ�����䪚�صķ�ʽ�����vʷ��׃չ�_�茑�c�U����

1��������Ӗ���ČW˼����

������Ӗ�Ŀ��Y�����������ʿ�����R��һ����Ҫ�n�}��ʷ���M������̵ķ�˼�����z��С�f���������ČW�ķ�ʽ�M���˿��Y�����У�����ʷͨ�����x����������Ӗ���ČW���Y���ȫ���c������������ʷͨ�����x���c�������¡����Ă������U�l(f��)��С�f����������Ӗ�Ŀ��Y��

��һ���h���������]֮��ȥ��������T��֮��������J����������������Ҫԭ��֮һ��С�f���ČW����ʽ�^��ȫ��ط�ӳ���솢�����r���h�����������g���N������������Ӗ�Ŀ��Y��������һ���̶����_����ʷ�ҵĸ߶ȣ��������ڡ�����o�ϡ����������ڡ���⳯�Ζ|�m�κ��h���o�ԡ��������Y��������Ӗ��

������ʷ��

������|�|��(zh��n)�²�������߅����������ĩ��λ��Ҫ���|�|���I��͢����Ԭ�矨����ԩ���c�`���������˜����������ֿ��峯�����ɵ����ϱ����������^�x��ȥ���h�������硶��ʷ����������ʮ�š�Ԭ�矨�Ђ����u�絝�`��Ԭ�矨���ƣ����Գ矨����߅����o�����������Q�ӡ���

�������r(n��ng)�����x�ǹٱ��ı��F(xi��n)�����Գɵ��r(n��ng)�����x��ֱ���Ʒ�������һ֧��Ҫ������С�f���茑���Գ����x�r���Y�˹ٱ��Ľ�Ӗ�������Գɚ������y����rͶ�J�������@��ӳ�@һ�c���������ٱ��Ľ�Ӗ�⣬С�f߀���u��܊�Г��r(n��ng)��܊���������綽�����ĠN�ГᏈ�I�������@���B(y��ng)���黼֮����

������������ӹ���نT�����ӓu����͢�Ľy(t��ng)�λ��A���솢��������ľ�����絝�ی����o���l��݆�Q�����۰V������Ů�c�݄������ںܴ�̶��������˵�������Ұ�Ĺܿ����e���솢�������ی��·����������c��Щ������С�����³�͢����һƬ�����Κ����������������Ǯa(ch��n)������h���F�c�R��F��Ҳ��������͢��K���������

2���z�����R�����۱��_��

�҂�֪������������֪z�l�l(f��)��������g��Ҫ��ɮ���ɡ�׃�o�����尸��ë��پ�ȷ�����ˇ������ҫ�����m(x��)��ƿ÷�������������r����Ҫ���f�ϡ���ʷ�������u�����̡�¹�Լo��������N�ݡ��L���֮���������Ρ��һ��ȡ���������������ɽ�������ȡ�

�� �m(x��)��ƿ÷��

�������f��ʷ�������Ӱ����Īz��֮һ���˰������ˆT������Ӱ����h���挦��˱�������֪z��������z��С�f�����ڄ�(chu��ng)���r������ͨ�^���۵ķ�ʽ���_�Լ����z�������

��һ����vʷ��������

�@�N���۱��_��ʽ��������z��С�f���^���ձ��������ԡ��m(x��)��ƿ÷����ߴ����������䌦���Μ����Ŀ��Y������������ӹ���鳼��?sh��)����h��������߅��Ͷ���������H�����nj������Ŀ��Y��

���H���������߀������С�f�г��F(xi��n)���\���l(w��i)���~Ƥ�������������~�R���@��һ���̶��ϰ�ʾ�x�����������ڽ��ν�����֮��������ĩ���֮���������m(x��)��ƿ÷���⣬��Ů����ʷ��߀ͨ�^���c֮��������馾��yӰ����͢������ԭ�������������nj����y(t��ng)����ĴۊZ��

�������־����������

��־�ֹ�����ӳ��ĩ���������F(xi��n)������������z��С�f��(chu��ng)����һ����Ҫ���c�����������Z�ޏV־�����������Ʒ�������w�Ͽɷ֞��`����������������������݆��������_�z�����R��;����Ҫ���S���F(xi��n)�����硶���ݱI�������㻢������̖�ٿ������硶�E�ͳ𡷵������P���x���硶�xȮ�����xȮ�������x�u���������]�������硶��䅡������T���𡷡�з��ԩ������Թ�����������Z�ޏV־���⣬���U�x���е�־�������������P�����x˼�롣

���Z�ޏV־��

��������������Ԣ����

����z��С�f�^������������_���ҵ��z����У�����Ȼ��ЩС�f�ڴ˷������б��F(xi��n)���硶Ů����ʷ���Č�����O�Þ��������·����҂�֪��������������ʷ������־���ж�ָ�������ӡ������x������ʮһ��־��һ�������ϡ���֮�ǣ����ČW��Ʒ�Єt����ָ�����A��֮���������K�Y�������ӡ��Ϸ��İl(f��)������еġ��������������ǡ������@��ָ�֔_��������߅������������

��Ů����ʷ�����_ƪ�м�ʹ���@һ������Ԕ?sh��)ĵ��������ָ��馌�Ҫ�ۇ�֮���|����߀��һ���̶���Ҳ��ָ��͢���A�ĵ�������

3�����܂����ĕr��ӡӛ��

����z��С�f�ڽ����c�����r�������F(xi��n)�������״��ĕr�����c����������Ů����ʷ���ڴ˷����H�ߴ���������һ�����ܡ�����־���x�������Ӱ�����һ���������ֳɞ����ʿ�˸����u�c��������Ʒ��

��һ����Ů����ʷ����������־���x���Ľ��ܡ�

�@�N������Ҫ���F(xi��n)���������������У����}˼����ܷ�����С�f�Խ�����������˷������ȡ������h�����y(t��ng)��˼��������������ܷ��棬С�f������܊�������������ǽ��b���T��������ˇ�g��˼���ܷ�����С�f�γɵġ�������̓����ˇ�g��˼���ǽ��b�� ���ߌ���̓����ˇ�g��˼����Ů����ʷ���ڽ��ܡ�����־���x���r���@���״�ɫ�����·�����ȕr����ɫ�����������Ķ������ʿ�ˣ��e�����z�����������c���Q��

���Ű�����־���x��

�������Ů����ʷ�����u�c����z�����R��

������z��С�f���u�c�����������g��������Ů����ʷ�����^��һ�����ص�С�f�u�c����һ���u�c���˔�(sh��)���࣬���������ڃ�(n��i)Ӌ��67�ˌ�С�f�M�����u�c�������u�c��(sh��)�����^����(j��)�P�߽y(t��ng)Ӌ��С�f���ػ�ĩӋ��256�t�u�c������ټ��ϗ��J���uՓ��7�t����͢�^��Ʒ�}��20�t����Ӌ��283�t���@Щ�u�cͻ���w�F(xi��n)�ˡ���ֲ�V�����@�P���ҡ������J���uՓ�߄t��������ּ��

���ܻ��S���ښvʷ�c�F(xi��n)�����p�ؿ������醾���˂����V���ľS�o�������ҵİ��P������(chu��ng)���ˡ�Ů����ʷ�������ֻ����@���vʷ����С�f��Ʒ���a(ch��n)�����������a(ch��n)��������ĸ���ԭ��

��֮�������m�Ă����Ƕ��о����s���Գ��wϵ���������ҵđ��ɿ����������B(t��i)�����V����������Ʒ�Ą�(chu��ng)����D����(chu��ng)����ɫ���������ܵ����������^��Ԕ����Փ�����Ķ���һ���̶��ό�����z��С�f�����w��òչ�F(xi��n)���x����ǰ��

�����z��Ⱥ�w�đB(t��i)�c�ČW˼���о���

���ߺ���

���߽���

������У�����ͩ�������ČW��ʿ�����^��W�ČWԺ����������Ҫ���¹Ŵ��ČW�̌W�c�Ŵ�С�f�����о�����Ŀǰ��ֹ���ѳ��挣��4��������������z��С�f�о��������С�fՓ�塷���Ŵ�С�f�c���顷�������sӛУ�{�������ڡ�����С�f�о��������������W�W�ȌW�g�ڿ��l(f��)����ʮ��ƪ�W�gՓ�ģ����և�����ƻ���һ���Ŀ��ȫ���ߵȌWУ�ż�����ί�T���Y���Ŀ���V�|ʡ���Ҏ(gu��)��һ���Ŀ������ʡ�����d��������ƌW���c�Ŀ������ʡ�ߵȌWУ��������ƌW���c�о������Ŀ��10����n�}��

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)