ԭ��(chu��ng) �|����(li��n)�е����A����

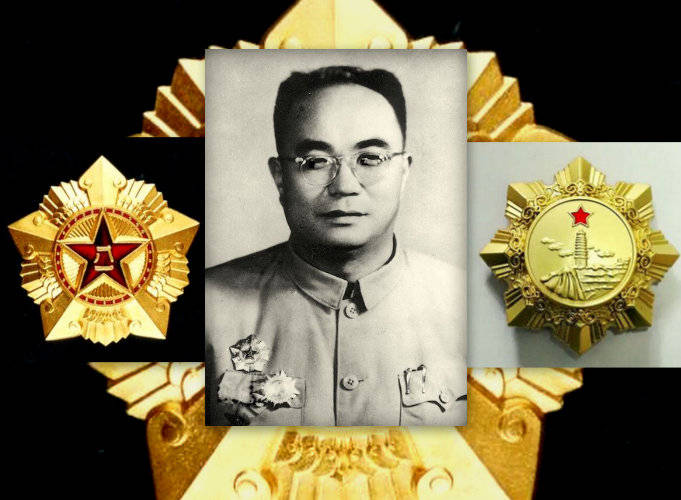

��/Ԭ ��

���Ї������Ց�(zh��n)���Ĺ��x�vʷ�������|������(li��n)܊���ژO�ː��ӵĭh(hu��n)�����(ji��n)��ʮ����ԡѪ�^��(zh��n)�������o�ȉ��ҵđ�(zh��n)��ƪ���������A�����ń�(chu��ng)�����S�����������@֧���@��ء��������(du��)������ӿ�F(xi��n)�����wһ�����w��־��һ��������Ӣ�ۣ���������λ���A��Ҳ�����˹�s�������������ǣ��T�����������ޡ�����������ˌ�ζ���ǣ��@�����mȻ����ͬһ��ͬ�W(xu��)����g�s�������е��P(gu��n)ϵ�����B�������ľ���ͬ�ӵĐۇ����������������

�T���ơ�������������ţ��������ң�

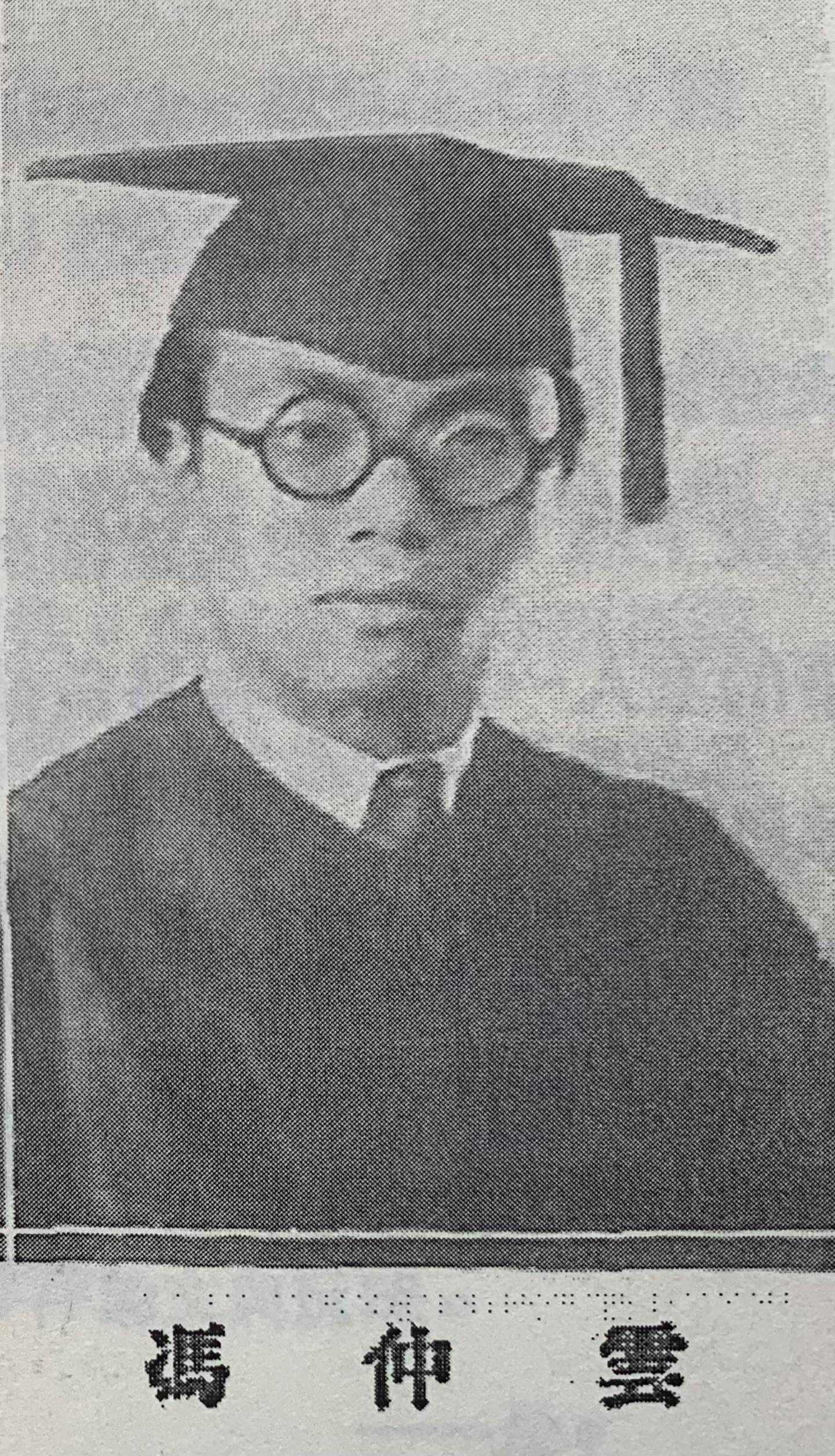

���ڵ����A�W(xu��)У�mȻ��һ�������A(y��)��W(xu��)У�������a(ch��n)�h�M������������A�@�г��F(xi��n)����������A�h֧����1926��11�³���������H����ç����������_(d��)����λ�h�T����֮��İ����(n��i)�l(f��)չ��8���h�T������(d��ng)�r�����A�W(xu��)У��W(xu��)���W(xu��)���T���ƣ�1908��1968�����Kʡ���M(j��n)�h�ˣ���������֮һ��

1927�ꡰ��һ������������׃������һ�·����������汻�Ɖ��������h�����������a(ch��n)�h�����˺��^(q��)�Ĺ��a(ch��n)�h�M�������Ɖġ��T���ƅs���@�N��ɫ�ֲ�������Ȼ��1927��5��1�ռ��빲�a(ch��n)�h�����Ĵ���呟��ɞ�һ����(ji��n)���Ĺ��a(ch��n)���x��(zh��n)ʿ������1928��1��?li��n)����˵��������A�h֧����ӛ��߀����(d��n)���^�й���ƽ�������^(q��)ίί�T��

�����ޣ�1907��1937��������ʡ�͏��h�ˣ�����ȿ��뱱����W(xu��)�A(y��)����1929��9�³ɞ鱱����W(xu��)����ϵ�W(xu��)����1930���ϰ������ڱ�����빲�a(ch��n)�h���ڴ����g����Ҳ����(j��ng)���������ڪz���c���A�W(xu��)���T���ƽY(ji��)�R��֮��������1930��9�������������ݿ������A��W(xu��)����ϵ����M���P(gu��n)ϵҲ�D(zhu��n)�����A�h֧����

����ţ�1908��1967��������ʡ���m�h�ˣ�����1928��9�¿������A��W(xu��)��(j��ng)��(j��)ϵ��1931��5���ڏ����Ľ�B�¼��빲�a(ch��n)�h������У�r�����ֽС��ھŹ�����

������Ї������vʷ�п����@�������h�ı�����r���͕�֪�����ڄ�����(j��ng)�v�˱������h���Ɏ��رM���^�ġ������r�̡����˕r����߀����ʮ����Ї����a(ch��n)�h�����O�������Ҵ���h�Tȫ���[���������D(zhu��n)�롰���¡��������ڮ�(d��ng)�r���΄��£����ڡ��T�������ڡ��@�ӵ����h�T����Ҫ��ɴ�W(xu��)���ČW(xu��)�I(y��)����Ҫ�����h�M����ָʾ���ܵ��M(j��n)�и�����������Ҫ���ܵ��L(f��ng)�U�����֪��

��Ժ�zַ�����A��һ���й�֧���Q���أ�

�����Aʷ�Ͽ�֪���T������1926���ȡ��93������֮һ����������1930���ȡ��192������֮һ���ھŹ���1928���ȡ��120������֮һ������ֵ��������@���î��I(y��)�������Ѕs���]�в鵽���T�������ڡ��������������f��������ֻ�����A�ޘI(y��)���������ǰl(f��)����ʲô׃�ʣ�ʹ���������]���õ����A�Į��I(y��)�C������

1��1930����W(xu��)ϵΨһ���ޘI(y��)�������T��

�T���Ʈ��I(y��)�գ�1930��4�£�

��1930��10�³���ġ��������A��W(xu��)�ڶ������I(y��)�o(j��)��ԡ��������ҵ����T���Ƶġ����I(y��)�ա���ҲҊ��ͬ�W(xu��)�������u�r��һλ������ة����ͬ�W(xu��)�@�ӌ�����

���������ِ͑ۡ��@�Ǖr��һ������Ŀ�̖���҂������T��ǰҲ�����ڷ���͵͵�ؿ����������������ā��ź������^���������F(xi��n)�څs�r���ں������ِ��@��������Dz������������m��Մ�ِ����ɐ��vŮ�ˣ��l������Ϥ��������֪���������䲻�xŮ�˵İ��������L�ڲţ��ɺܕ��茑����(j��ng)�^��������Ⱦ�����������ɫ��׃��ɫ���tɫ��׃?y��u)�pɫ������ֱˬ���\���������X��_�������J��������߀�������T��ʹ��������Ҳ�S�X��߀�������������Dz��Ե������T��ʹ������������������һ����������

էһ�����ڄe�����������Q�������T�����T�����c��(d��ng)�r��������������ِ͑ۡ���̖�ĕr�����겢�o���£����������䲻�xŮ�ˡ����@��ôҲ�����˸��X���ǡ���ò��Ȼ���ľ����������������c���a(ch��n)�h�T�ġ��ߴ�����(li��n)ϵ���������^ͬ�W(xu��)�ֳ��J(r��n)����ֱˬ���\���������X��_�������J��������K߀�dzԲ���(zh��n)���ǡ�����һ���ˡ���

�䌍(sh��)���@�ӵ��u�rǡǡ���Կ����ǚvʷ���挍(sh��)���գ���ȫ�ò������˰��ա��������M����˼�Sȥ�����������Ҳ�]�б�Ҫ���ա��ߴ��ϡ���ԭ�t�������T������θ�������Ҫ�Ѹ���������ɲ�м���ʳ��Ů��������ʥ�������������J(r��n)���@�ǡ����T�����ճ��������á��������ޡ����������o(h��)�Լ�������������

�����������T���K���ǡ��h���ˡ�����Ҫ�������a(ch��n)�h��������Ҫ�l(f��)չ�h�ĽM����Ҫ���������ڽӵ��h���Є�ָ��r���������o�l����ȥ��(zh��)�����C�����P(gu��n)ʷ��������߀ԭ��һ���vʷ���������ڡ����T���ѽ�(j��ng)���ꮅ�I(y��)�Օr����������1930��4��20�գ����գ���ƽ���˺͌W(xu��)����ͬ�e�е�һ��ʾ�����л�����@�Ρ��w�м������܊�����(zh��n)��������Ⱥ����180�����������T��Ҳ��������

���@�ӣ���?y��n)�]����ɮ��I(y��)�����������T����������K�]�ܳ��F(xi��n)��1930�î��I(y��)�������������ҵ��������ڱ��P(gu��n)���傀�±O(ji��n)�κ���ץס܊�y��ϵ������Юa(ch��n)���Ŀp϶����Ȼ��1930��9�¡����x��ħצ��

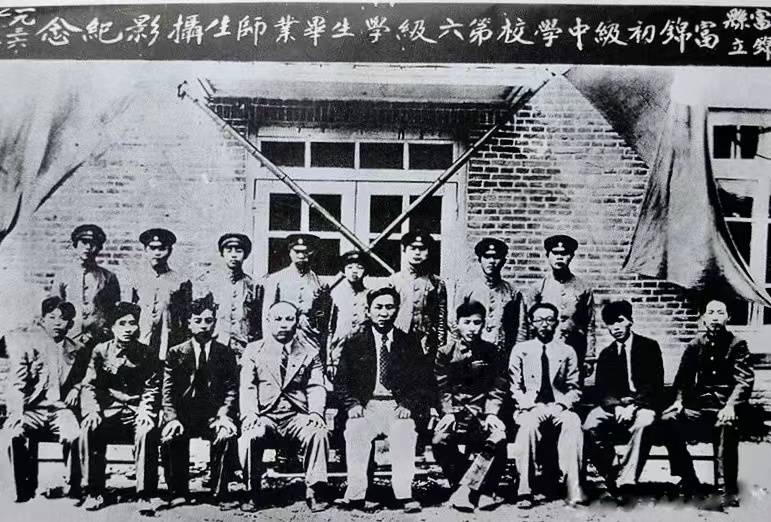

1930�����A��W(xu��)����Ӱ����֮ެ��ǰ��3���T���ƣ�����2��

���z����T���ƅs�õ�һ���ܺõľ͘I(y��)�C(j��)����ԭ�����������A��W(xu��)ϵ���ώ��������ǂ��ڊ^�W(xu��)��(x��)���ɿ���(y��u)���Ĕ�(sh��)�W(xu��)�˲��������ώ���֮ެ��1887��1963�������յ�һ�⡰�����I�̴��W(xu��)�����̄�(w��)�L�ā��ţ�ϣ�������]һλ���I(y��)��ȥԓУ�ν��������뵽���T���ơ��T���ƽ�(j��ng)�^�ϼ��h�M��������(zh��n)������1930��10���������I���ɞ�ԓУ���p�Ĕ�(sh��)�W(xu��)���������@���_ʼ�����ږ|��20����ĸ�������������

2��ֻ�x��һ�������ϵ�ď�����

���S���c�T���ƵĪz�����R���l(f��)�ˌ����A����Ľ�������ތ�Ը�ŗ�����ČW(xu��)����ҲҪ�������A����1930��������(d��ng)�������A����ϵ�ȡ�r�ѽ�(j��ng)23�q����ͬ�꼉�W(xu��)���п϶������ϴ�����{��Ė|���x�ЌW(xu��)�r����呟������ĽM���c�����������һ��W(xu��)��Ó�f���������Ԏ����ܸ��˚�����҂�����Ҋ��������һ�����ĸߴ��w�����Ը��ˬ���ִ����\���Ė|����ͬ�W(xu��)�����S�����A�@�С���Ҍ�����ӡ���Ǻ���������c��ͬ����W(xu��)�����A�vʷ�ϵ�һλŮ���a(ch��n)�h�T��孌O��1909��2003������ʮ����ڻؑ���ʮ�������ؿ̮����������������������_���f�������ڌW(xu��)У��������Ƿdz��J��ġ���

�����������A�W(xu��)���M����ƽ�_�ϱ��F(xi��n)���S���C�ϸ��N��Ϣ����֪������(d��n)���^����������ϯ�������A�W(xu��)�����еġ������������W(xu��)�����l(w��i)�������������������Σ�ͬ�r߀��(d��n)���^�����A�ܿ����ľ���ؓ(f��)؟(z��)����Փ�����ڵĽM����幤�����佛(j��ng)�v֮��ʢ�����S�̶�֮���ɴ˿�Ҋһ�ߡ�

1931�����A��W(xu��)�W(xu��)������(zh��)ί����Ӱ�������ޣ�����2��

�����A1931�����Ľ�У20���꡶�o(j��)�����������һ����(d��ng)�r�����A��W(xu��)�W(xu��)������(zh��)��ί�T�����ĺ�Ӱ����һ�W(xu��)����������9��ί�T�к�Ȼ��������M�������@Ҳ�ɞ��������A�W(xu��)��(x��)��������挍(sh��)��������������1931��5�����A�����cУ�L����֮�g���l(f��)�ļ��қ_ͻ�����W(xu��)�����o���M�����o(h��)Уί�T�������������ֳ��F(xi��n)��15λί�T֮���������f�����ڌW(xu��)���о��е������c̖������

�c��ͬ�������A�ĺ���ľ�������£�1912��1992�����mȻֻ��У�x��һ����r�g������(d��ng)�r߀�]���h�����s�ǡ����a(ch��n)���x����F(tu��n)���M���ĹǸ����������c����ľ���h���F(tu��n)�����Ľ����ж���(li��n)ϵ���������������ľ��1983��1��18�սo�͏��hί�k���ҵ�����߀�e��(qi��ng)�{(di��o)���������˷dz���ֱ�����hʮ���Ҍ�(sh��)���������������������ҽ��������������ԘO��������

����ľ��������ţ�1983�꣩

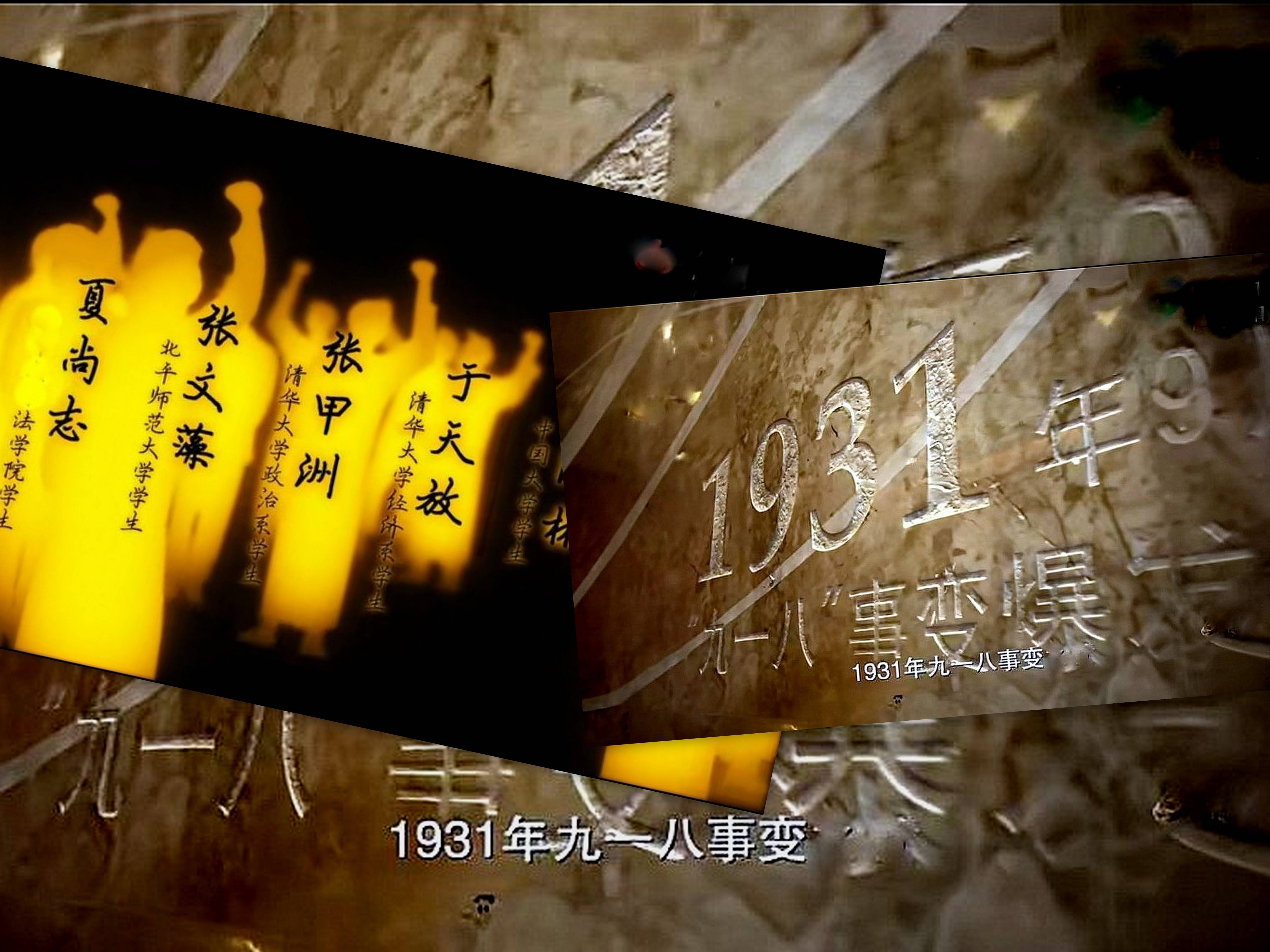

Ȼ�����ڏ������϶��꼉�ĕr�l(f��)�����ձ���Ȼ��ռ�Ї��|����ʡ�ġ���һ����׃�����@���¼�ֱ�Ӹ�׃���@λ�|�������������

9��18���Ժ����A��������������(ji��n)�Q���յ����������W(xu��)�����������վȇ�������ͨ���������(zh��n)��21�������T������������ί�T����27��ȫ�w�W(xu��)������h�Qͣ�n��������ʩ��܊��Ӗ(x��n)�����M(j��n)�п��վ�����ӡ���ͨ�^һϵ�еĻ�������յěQ���ѽ�(j��ng)�ڏ���������������

1932�괺����������(li��n)�ώ�λ�ڱ�ƽ��ͬ�W(xu��)У�x���Ė|������W(xu��)������Ȼ��Ͷ�P���֡������ܻص�������ʡ�͏��h�ϼң��_ʼ���c�������浶�昌�������������@���Ǐ���������(j��ng)�ڱ������A����������У�W(xu��)��(x��)�����ֶ��]���õ����I(y��)�đ{���挍(sh��)������

3��߀�������¾��ܮ��I(y��)���ھŹ�

1928��8��17�������A�W(xu��)У�Ğ顰�������A��W(xu��)�����ڮ�(d��ng)�������������һλ���Ժ������ČW(xu��)���ھŹ����ȡ����(j��ng)��(j��)ϵ��

��Ҏ(gu��)������Ҫ�����ʮ���T�����c�x���n��ȡ��132���W(xu��)�ֲ��ܮ��I(y��)�����������ʡ�����A�ȡ�ĺ��َ�λ����֮һ���҂���ȫ�����������ČW(xu��)��(x��)����������ͨ�^�����A����ČW(xu��)�g(sh��)Ѭ�գ�Ҳ�_��(sh��)���������������˶���֪�R��������

�ھŹ�20�q�M(j��n)���A���Ǖr�����A�W(xu��)���˔�(sh��)����������������ǧ���������v�а����x��֮����Ҳ�������ڄ�ʎ�ľք�֮׃����֮����������֮ǰ���R�R�����x���r���I(l��ng)��(d��o)�^��(d��ng)?sh��)��ЌW(xu��)���ķ��Րۇ��\(y��n)�ӣ��������^܊���������ھŹ����������µĭh(hu��n)����ͬ�Ӳ�������ƽӹ��

��1928����1931��Ķ̶̎����g�����A���@��У�L�����x���}���F(xi��n)�˼��ҵĶ��������ھŹ��@һ�ÌW(xu��)���������ؽ�(j��ng)�v�ˡ��_�҂������f�x����������λУ�L�l�����������^��ֱ��1931��12����KҊ�C��÷�O��У�L�ĵ�����

���A�W(xu��)���ܽ^���f�x��(d��ng)У�L��1930�꣩

�ھŹ���(d��ng)�r�ǡ����۴�ͬ�ˡ��ɆT�����(q��)���������L(f��ng)���б��F(xi��n)�e�O���o����������ӡ��������1931��5�±����ռ����Ї����a(ch��n)�h���ɞ��������A�����h�M���ijɆT֮һ�����������h��B�����DZ����̓ɼ��ĺ�����ͬ�l(xi��ng)��������

�����ھŹ����빲�a(ch��n)�h���ã�����һ�ˡ��¼����l(f��)���挦�|�����l(xi��ng)�S�����┳�ć�(y��n)��F(xi��n)��(sh��)���ھŹ����еı������Զ��������e�O�������A�W(xu��)�����Ε��M���ĸ��Ͼ�Ո?ji��n)���������?d��n)��Ո?ji��n)��F(tu��n)�������(du��)�(du��)�L���ɰ����˽M�ɵ�Ո?ji��n)��F(tu��n)�_�Ƹ��N��ϣ���11��26�յ��_(d��)�Ͼ���Ҫ���������������ա��Տ�(f��)�|������

�ھŹ���Ո?ji��n)����H�����ܵ������ķ��ܑB(t��i)�������J(r��n)�����(zh��)�С����ֿ������ߵČ�(sh��)�|(zh��)���������صג����������Q���Լ����ָ�����(j��ng)�^���ڜ�(zh��n)�����ھŹ��c������һ����1932��4�����L(f��ng)���������ܝ��S�ݺ�Ė|�����l(xi��ng)���Ĵ��_ʼ�L�_(d��)ʮ?d��ng)?sh��)���D���^�Ŀ��Ց�(zh��n)�������˕r���x�������õ����A���I(y��)�đ{�H�в��������r�g�����(ji��n)���Ŀ���������ȫ���á���ᔽ��F���x�o�����������

����һ�ˡ���׃�����ھŹ��Ȼص��|������

�T���������������ھŹ��@��λ���A�@��Ĺ��a(ch��n)�h�T�������һ���ĕr�g�����^�x�_�������������ɞ�����һ�����ϖ|������ǰ�������A������(d��ng)�r���������g���]�г��^25�q��

�����x������������A�@ȥ����������ռ�I(l��ng)�Ė|����Ҫ�挦���ǟo�ȃ������տܲ��Ǻ͘O���D�����Ȼ�h(hu��n)�������y�����ж������(d��ng)�҂������м�(x��)�������P��r�����@Ԍ�ذl(f��)�F(xi��n)���䌍(sh��)�����ț]�Ј�(ji��n)�̵�Ⱥ�����A(ch��)���֛]�з�(w��n)�ĽM�����ϣ����]�пɿ������|(zh��)��Ԯ��һ�ж�Ҫ���ֿ�ȭ���������_ʼ����Ȼ�������@����λͬ�������A�@�����^�ߵȽ����������ؑш�(ji��n)������Ĺ��a(ch��n)�h�����������w����Ļ�N����(ji��n)�����Ƶ�Ͷ����y���صĖ|���������Ҫȼ���������vʷ�Ļ��档

1���T���Ƶİ�ɽ��ˮ�q��

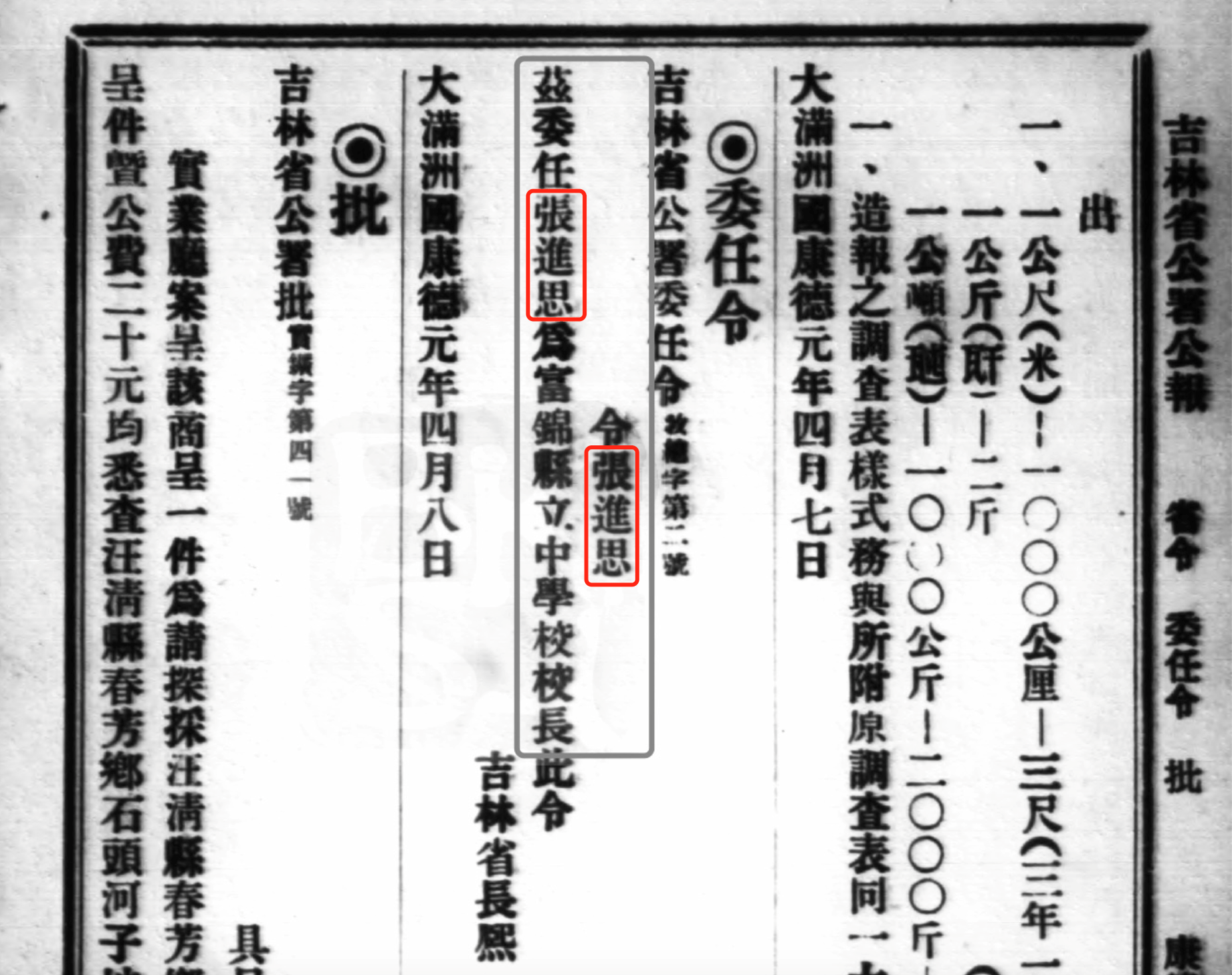

�T����1930��10�µ��_(d��)�|������(y��ng)Ƹ1926�ꄓ(chu��ng)�k�Ĺ����I�̴��W(xu��)У�Ľ����@���W(xu��)У���`���ڷ�ϵ܊�y�İ�܊�»��W(xu��)У�����B(y��ng)���\(y��n)�˲������P(gu��n)�����@�ν�(j��ng)�v��1931��12�°桶���A�ܿ�������һ��ӛ�d��

���T���ơ����������A���Q�顮�^����֮һ���㲻Ҫ�f�����^�������ڹ����I���̴��W(xu��)У�̸������DZ��Q���һ������ġ���ס��һ���R��С��������������λ���Dζ����Ҳ�ı�ƽ�sȥ�������Tÿÿ������f�����@���Ǐصĸ����ң����һ�нY(ji��)���M(f��i)����Ҳ����С��ͥ�Ĝش�������

�@�����ֲ��H���C��ʷ��(sh��)��ͬ�r������������Ϣ���Ǿ����T���������A�r��ֻ�Ǹ����ߣ��ڴĶ��������£���(sh��)�W(xu��)���I(y��)��Ҳ��������(sh��)�Ļ��A(ch��)���@ʹ�����܉�{���Լ����L�Ĕ�(sh��)�W(xu��)�����c���}�������ܿ컯�������|(zh��)�������hՓ�����H�ܿ�ɞ��W(xu��)���ŷ��ġ���һ�������Ҳ�ɹ����ԌW(xu��)У���ڞ����o(h��)�����_ʼ����¸��������

1931�괺�Ľ���֮�H������λ�ڱ�ƽ�x���ġ��Dζ������δ���ޣ�Ѧ�����������I�c���ɻ�����Ҳ�������h���Ĵ˷�D���˲�����h��������һ�Εr�g��(n��i)���M��ʡί��Ɖ������c�h����ʧȥ(li��n)ϵ���]���κν�(j��ng)�M(f��i)��Դ���_չ�����������y����(d��ng)�r��(d��n)��ʡί�ؕ��L���T���������̴��W(xu��)У�̕�ÿ����260�K�yԪ����������ÿ���ó�180Ԫ�����h�M(f��i)������ʣ�µĹ��YҲ�����������h�M�������ĸ��N֧�����������ڇ�(y��n)���Пo�X�I���ȡů����һ���ږ|���^�����ѽ�(j��ng)���е����ӡ�������s��һ�F(tu��n)����

�䌍(sh��)���������T���ƺ���Ķ����������@���A���ѽ�(j��ng)�����ஔ(d��ng)������(w��n)���ˡ���1932�����T�����_ʼ���c�I(l��ng)��(d��o)���b���ն�������1934��10���_ʼ���T���Ʊ���ȥ�����w��־���������I(l��ng)��(d��o)�Ĺ��|�����Γ�֧�(du��)�������Γ��(du��)���ľ���ġ��|���������܊������܊�Г�(d��n)�����β��������_ʼ���L�_(d��)10�����ϵ����b���ն���������

1940��5���T���Ƴɞ顰��(li��n)����·܊����ί���˕r�����^32�q�����я�һ����������W(xu��)�ӳ��L���й����Mʡί�͖|����(li��n)����Ҫ�I(l��ng)��(d��o)����1942������ַ���ȥ�K(li��n)����(n��i)�����ˡ��|����(li��n)�̌�(d��o)�á�����Ӗ(x��n)�I(l��ng)��(d��o)������ֱ������(zh��n)������

�T�������������ܱ��У��������ң��ږ|����1946�꣩

1945��8���ձ�����Ͷ�����T�������������ꖵĿ�(li��n)�������Ȼص��|�������_�ٖ|������(j��)�صĶ����аl(f��)�]����Ҫ���á�1946��4�������T�����_ʼ��(d��n)���ɽ�ʡ����������ϯ��(w��)��ֱ�����Ї��������1952��ס�������(j��ng)�I(l��ng)��(d��o)�|������14�꿹�ն������T�(li��n)���I(l��ng)���g���T���Ƴɞ��Ҵ���ٔ�(sh��)��λȫ���H�v��֮һ��

���죬�҂��џo����֪�T�����ږ|��20���ЇL�^�������D�y�c�尾�����H��������һ���Ϸ�����һ���������^���A�@ƽ�o����(y��u)�����������W(xu��)���ĽǶ�������������(j��ng)�L�꽛(j��ng)�ܟo���D��đ�(zh��n)���h(hu��n)��������ʮ�ȵć�(y��n)�������ѱ����������־��������

2���������c����ŵIJ����(zh��n)��

�������ھŹ����ܻص��������ϼҺ���Ѹ��Ͷ�뿹�ն���������һ�ˡ���׃���l(f��)������������������ū���ĸ��N���������l(f��)�����տܣ����������ȴ�푿��ա���һ�����������Rռɽ������Ė|��܊�ۇ��ٱ����������ɹ��a(ch��n)�h�I(l��ng)��(d��o)�����b���������Ͱ����Џ������I(l��ng)��(d��o)��(chu��ng)���ġ��͏������Γ��(du��)����

1932��5��16�գ��������������ü��������P(gu��n)ϵ���ڰ͏��ď����ͷ��ԡ���Y��������(li��n)ϵ�������ۇ���ʿ�����b����200�����������������s�Ƶ���������ϼt���(bi��o)������ˡ����ɿ��Ց�(zh��n)�����Q����(d��ng)����ū�����Ŀ�̖����ʽ�M�����Γ��(du��)���¸ҵ�������������(zh��n)�����ڴ��^�������ھŹ����Ǐ����ĵ������֣���(d��n)���Γ��(du��)���ɆT����ͨ���վؓ(f��)؟(z��)����

1932���Γ��(du��)�I(l��ng)��(d��o)�˺�Ӱ���w��־��ǰ��3�������ޣ����У��ھŹ���ǰ��1��

1932��8��30�����Γ��(du��)�����˰͏��h�����S�����B�׳ǣ��o�����I�Ա��^(q��)���Ղ�����(qu��n)��ɾ����{��1932��11�£��͏��Γ��(du��)�����顰�Ї����r(n��ng)�t܊����ʮ��܊������(d��)���������������Ύ��L���w��־����ί���@һ��sʷ��(sh��)�ѱ����h(yu��n)�d�롶�Ї�������܊܊ʷ����

�͏��������b��Ѹ�Ͱl(f��)չ���^���폊(qi��ng)���(zh��n)�����]�и���(j��)�صď������mȻһ�Ȱl(f��)չ����ǧ���ˣ������Ղ�܊�ć�����������(du��)��ֻ����70������������1933������w��

�˕r�ď��������顰���M(j��n)˼�����D(zhu��n)��������ܹ����������ý��ܸߵȽ����e�۵ČW(xu��)�R�M(j��n)�롰���\�h���ЌW(xu��)�����Ľ̆T�_ʼ������̄�(w��)�L��У�L�������������@һ���ݽ����˿��ջ�ӵ�����(li��n)�j(lu��)�c(di��n)����Ҳ�ɞ��й��M��ʡί�������^(q��)�ĵ��¹����I(l��ng)��(d��o)����

�����ޣ�ǰ��5������ţ�ǰ��4���ڸ��\�ЌW(xu��)��1936�꣩

��1933��3�r���ھŹ������DZ��h�M����Dz���R�R�������M���˝M��ʡί�������e֧������1933��10�������O(sh��)�ڹ����I�ĝM��ʡί�C(j��)�P(gu��n)����Ղ��Ɖ��������������΄�ʹ���ھŹ������^�m(x��)�����R�R�����������ڸ���������š������ɏ�����B���ڸ��\�ЌW(xu��)��(d��n)��Ӣ�Ľ̆T���Ժ��֓�(d��n)�ν̄�(w��)�L���ڏ����ޱ��ձ����{(di��o)�θ��\�h����������L����������ֽ��θ��\�ЌW(xu��)У�L��

�������������M(j��n)˼���������C��(j��)��1934�꼪��ʡ����ί���

Ҳ�����f�������ڶ������L�_(d��)������r�g������ͬ�������\�������M(j��n)�е��¿��ն����������{�賬�˵�đ�R���ǻ����������й����ܽM�������ɻ������θ���(li��n)���(du��)�ṩ܊��������YԮ�����eҪ�f�������T����ֱ���I(l��ng)��(d��o)���ղ��(du��)����Ҳͨ�^�����������������@�ò��(du��)����Ҫ����Ҫ���Y��

��λ���A�W(xu��)�ӵ����ܶ���һֱ��(ji��n)�ֵ�1937�ꡰ���ߡ���׃������ȫ�濹��(zh��n)�_ʼ֮�H�������ڶ��˷����D(zhu��n)��|����(li��n)��(d��)������Ȼ����8��18�գ�����(d��ng)�����ބ���̤���µ�����֮�H���s�������˵�����������Џ���������(d��ng)�r�����M31�ܚq��һ�w���ǣ���E����

3���T�����c����ŵđ�(zh��n)�����x

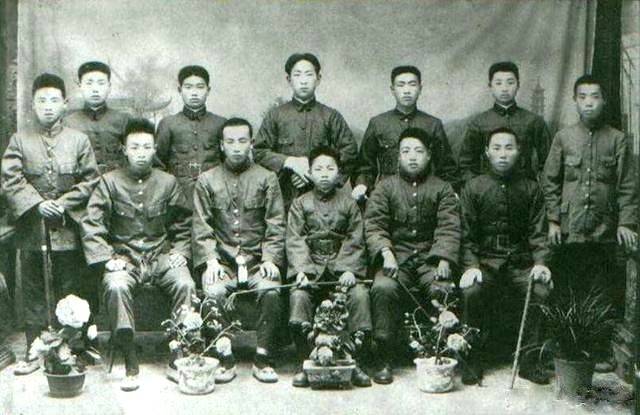

1928���������T�������������A���꼉��������ţ��Ź�����?c��)�W(xu��)���T�������ؑ��f�����mȻ�W(xu��)�Ŀ�Ŀ��ͬ�������҂��ܿ�ͳ��˺���������ƽ�r��Ĭ���Z���������ă�(n��i)���Ƿdz����ҵģ���һ�������ǵ����ꡱ�������_�Ź��a(ch��n)���x���J(r��n)�R���a(ch��n)���x���Ї����푪(y��ng)�_(d��)������KĿ��(bi��o)����

�T���ڶ���ʼ�����A�@�����x����?y��n)鹲ͬ�?ji��n)���ĸ���־�����ږ|���Ŀ��ն����еõ��L�õ����m(x��)��������ڏ����ޠ��������M(j��n)�뿹(li��n)ʮһ܊ؓ(f��)؟(z��)���(du��)���ι�������(j��ng)�^����ԽŬ�����@֧���(du��)�ɞ鿹(li��n)��һ֧Ӣ���Ƒ�(zh��n)�Ą��������ڸ��\�����I�ӝɵ؎������_(d��)ɽϵ����������ɽԽ�؎����M(j��n)���^���Ӣ�µđ�(zh��n)������

1940�ꡰ��(li��n)����·܊�����ɺ�������œ�(d��n)�ε���֧�(du��)��ί�����T���ƴ˕r�ɞ�����ŵ�ֱ���ϼ����������P(gu��n)ϵҲ���Ӿo�����������I(l��ng)���Γ����(du��)���༆����r���_չƽԭ�Γ���(zh��n)�����ڇ�(y��n)�����R�r����Ҫ���M(j��n)��ɽ�������˷��O�˺��䎧���ķN�N���y���������˵ć������������صķ��i��

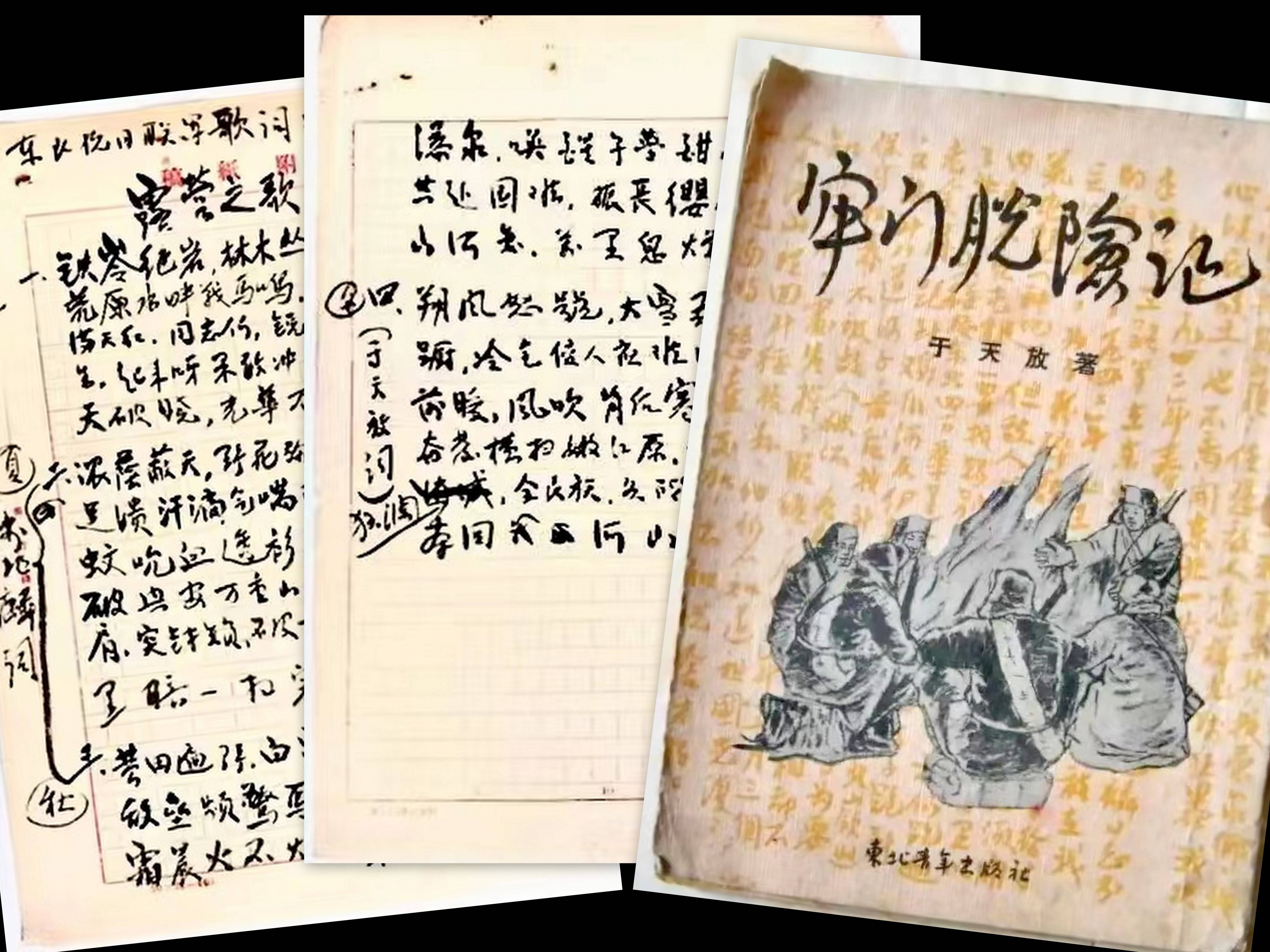

��������ġ�¶�I֮�衷�͡����TÓ�Uӛ��

1941���Ժ����|�������Γ���(zh��n)���M(j��n)�����D�y���A�Σ���(li��n)�����(du��)��������������M(j��n)���K(li��n)����(n��i)��Ӗ(x��n)����������I(l��ng)��(d��o)�Ė|����(li��n)��·܊���ط��(du��)�s�Ҕ����^�m(x��)ͬ�Ղ�܊�M(j��n)��������(zh��n)��������ஔ(d��ng)�U�����ژO�����y����r�£������ʼ�K�]�зŗ����յ���������Ⱥ�����M(j��n)�п����������ñM���N��ʽͬ�����p����ֱ��1944��12��19�ձ���ͽ���u������

���딳�ֵ���������oՓ�տܲ������ƻ������T�ȸ��N�ֶΣ���������������������������(ji��n)�Q��Ͷ��������ˌ����ġ����ӡ��ΝM�ߵȷ�Ժ����(zh��n)�䌦����(zh��)�С����̡�����������Σ���r�̣�������c���\(y��n)�M(j��n)��������һ���������y�ѵ������������һ���D(zhu��n)˲���^�ęC(j��)���������ձ����������\(y��n)���ӳ������\���@�Ą��ǵ���һ�̰l(f��)����1945��7��12���賿��

�ڴ˺��һ�������������������¶��������ҹ�������^�Ղ�܊�������Ѳ������@�˵������ı�������300�����_(d��)�G�ӿh����(n��i)�����@���� �����ձ�Ͷ����ϲӍ�������M���ˡ��|����(li��n)����·܊���������l(w��i)�(du��)����ӭ�ӿ��ն�������������

���鿹(li��n)����·܊��ί���T���ƣ��o�Ƞ���������ڔ����(ji��n)�ֶ��������\(y��n)��1944��3�������K(li��n)����(n��i)�Ŀ�(li��n)�̌�(d��o)�����ɳ�һ֧6��С���(du��)�����ؖ|������(n��i)��������������K��(li��n)�j(lu��)ʧ�ض�δ�ܳɹ����@�o���������T�������^�Ġ����c��������������Śv�Mǧ���f������(ji��n)�ֵ����ձ�Ͷ����һ�����mȻ����o��֪���T�����ڵõ��@һ�����r�ķ���(y��ng)��������ͬ�W(xu��)���ϑ�(zh��n)�Ѹе�������������s�����ĹP���@¶�o�z���T������1946�ꌣ�T���ġ��|������(li��n)܊�I(l��ng)��(d��o)��֮һ��������š�һ�����@�ӌ�����

���ǵģ�������ڣ��ɣ���ʡ�Ĵ_�ǘO�����������o�˲�֪������Ӣ������֮������˳��������H�����ڡ���һ�塯��׃����ǰ�����ı����z��Ó�����տ��ڣ��ɣ���ʡ����ͨ���������p��ʮ�fԪҪ�����^�B��߀��?y��n)����ǣ��ɣ���ʡ��ɫ��֪�R���ӣ��D���^������Ӣ�ۡ���

�ڞ����媚(d��)�����������M(j��n)�еĂ�����������(j��ng)�гɰ���ǧ�����A���x�o���Ͷ�P���֣����ϑ�(zh��n)�������T���ơ������ޡ�������@�������a(ch��n)�h�T������|�����Ց�(zh��n)���е����A�W(xu��)�ӣ�����������(d��)�صı��F(xi��n)�@ʾ���o�ȿ��F�Ě��|(zh��)���顰�ԏ�(qi��ng)��Ϣ������d������A����������һĨѪɫ��

��횏�(qi��ng)�{(di��o)�����������߲��ǿ���ɮ��Ҳ�����������������Ј�(ji��n)���������ʿ�c���˲�һ�ӵ���������Ҫ����ȡ�x�ĕr���������������qԥ���c��Ů���L�������x����

�������ڼ���ǰ������ǰ����ǰҹ�������ķ��˄�����f�����҂����վȇ���һ�������������һ����������Ǖr�҂��ټ�ͥ�F(tu��n)�ۡ���Ҳ�п��ܴ�ȥ���༪�����_��(sh��) ���Ҡ�����������Ĺ�s��Ҳ����Ğ�(z��i)�y����߀���p�������ҿ����������Ãɂ����ӡ������˱�ʹ�����������f�^�@ЩԒ��ĵڶ�����������ġ����ʵ��ʡ���Ѫ�������ء���

λ�ڸ��\�h�ď�������ʿĹ

�o��(d��)��ż��1934���T�����ڽY(ji��)�����¹������R��Ҫ���ϑ�(zh��n)��ǰ��Ҳ�����˺ͺ����ͻؽ��K�ϼҡ��R�e�r����������Ѧ���f�����҂���Ҫ�քe�����@���x�e�������������ܣ���һ�ǣ�����������߃��˞�����������������@�ξ����҂������e���ڶ�����ؼ��l(xi��ng)���ź��������ɂ��º�����Ҋ�������������ڷN�Nԭ�����҂�Ҫ�ȸ�����������Ҋ�棬�@�Εr�g����Ҫʮ��ʮ�����ˡ�������(d��ng)�����ٵ�����Ҋ�r��������ڽ�(j��ng)�^����һ����ʮ�����

����ŵļҾ��ں��m�h��ij̎�l(xi��ng)�������mȻ�ڹ��l(xi��ng)�Γ�����������s�]�л��^һ�μ����]��Ҋ�^һ�����~�ĸ�ĸ�����ă�Ů�����ڿ���(zh��n)���������ġ����TÓ�Uӛ��һ���Ќ��������|�����ҵļ��l(xi��ng)�������Ґ�������Ґۖ|�����Ґۼ��l(xi��ng)����Ҳ�ۘ亣�o߅���d���X�����ܔ������Ӄ������������ն�����ŭ���Dz��ܱ�����ȥ�����қQ����ʬ������Ҳ���x�_�|��һ�������Ҹ��xđ���SȻ���ϣ�

��λ��ʿ�ڲ�ͬ�r�c(di��n)���������sͬ�ӱ��F(xi��n)��������ȡ�x���ĸ���������Εr�x���������˸��ܵ��������a(ch��n)�h�ˡ�������������l(xi��ng)�����H�ˡ��o�ȟ�۵��Ƿ�ȭȭ������

�y�ܿ��F��������λ�������A�W(xu��)��(x��)��(j��ng)�v�ĉ�ʿ��ʹ�����D�y�Ěq���У��s���ܱ��F(xi��n)�������ĸ������^���x�ͳ���Ó���w�P(y��ng)�IJ������ИO�ߴ����Ե�һĻ���F(xi��n)��1938�������D�������(zh��n);�У��������Ȼ���Ʋ�ס��(n��i)�ĵĺ������]�P������һ��ʎ����c�ġ���������

˷�L(f��ng)ŭ̖����ѩ�w�P(y��ng)�����R���X���������ҹ�y�ߡ�

����ǰů���L(f��ng)����������ʿ�������\�^�l(f��)�M���۽�ԭ��

��־�����������p��ȫ���������A�����F(tu��n)�Y(ji��)�����Z���Һ�ɽ��

����������Ė|����(li��n)��¶�I֮�衷���@��Ԋ��䛞顰�����ﶬ��֮���Ķ����T�ͳɞ�|����(li��n)�Ļ��z�a(ch��n)�еIJ���ƪ����

���AӢ�ұ���睿����������ޡ���Ӣ��

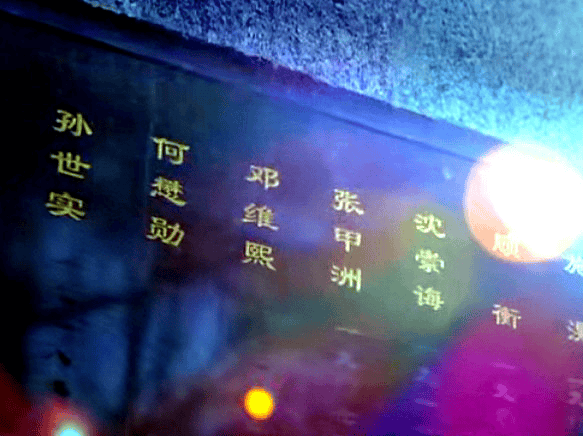

�h������]����ӛ�@Щ����Ӣ�۵Ěvʷ������2014��9��1�����ڇ�����������ʽ�����ĵ�һ��300����������Ӣ�Һ�Ӣ��Ⱥ�w����������Ї����r(n��ng)�t܊��36܊������(d��)�������L�����ޡ��������С�ͬ�r������������Ҳ�քe��睿��ڱ�����W(xu��)�����A��W(xu��)�ġ�Ӣ�ұ��������������T���ƺ�����ŵ�����Ҳͬ�r��ӛ�d�ڡ��������A�����������

�䌍(sh��)��߀��һ�(xi��ng)ֵ�����@��������s���Ǿ����T������1955��9������(j��ng)�@��ë�ɖ|��ϯ�H���C�ڵ�һ������һ���¡���һ������(d��)�����Ʉ��¡���Ҫ֪������(d��ng)��һ������һ���¡�ֻ�C�l(f��)��131ö��һ������(d��)�����Ʉ��¡�ֻ�C�l(f��)��117ö��ͬ�r�@���@��öһ�����µĶ�������(j��ng)�ّ�(zh��n)���Ї����͇��_��Ԫ�������T���ƾ��ǃH�е���λ�]�б�����܊��������������ߘs�u(y��)�ġ��o㕡��_��Ԫ��֮һ��

1955��9�����T���Ʊ�����һ����һ���º�һ����(d��)�����Ʉ���

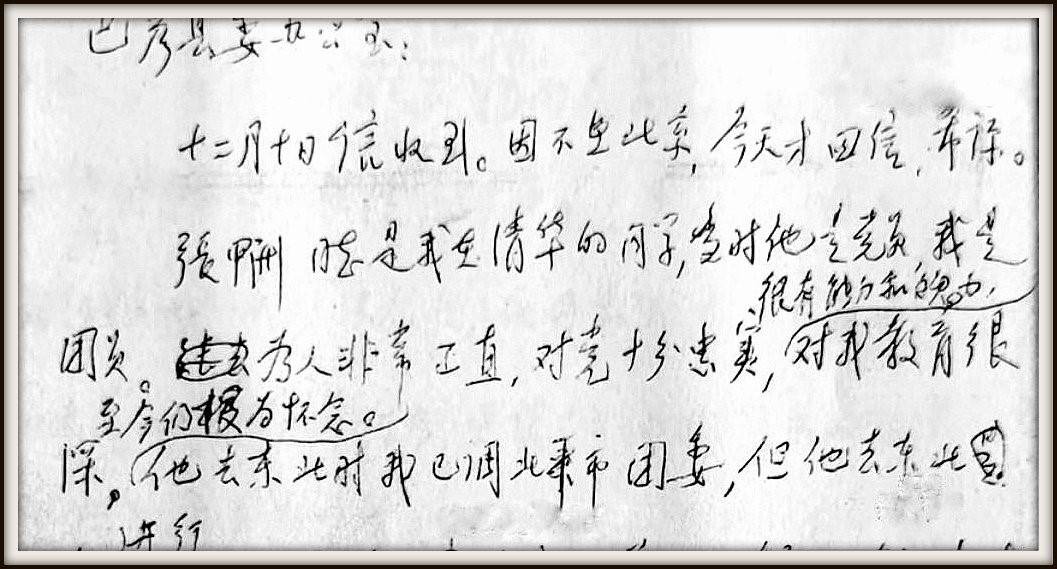

�T�������h(yu��n)������ӛë��ϯ�ڽo���ڄוr���o���������f���������T���ƣ��|����(li��n)�����ゃ��(li��n)���҂��L��߀Ҫ�D�డ��������һ�̣���֪�������h�˽��҂���ë��ϯ�˽��҂�����

�@��ö���������x�DZȌ������T����Ҳ�ɞ����A�vʷ������ͬ�r���衰��һ���¡��͡���(d��)�����Ʉ��¡���ΨһӢ����ǰ�o��������o�����������T�����Լ����u�r���ǘӣ����@��ö���²�ֻ�ǽo�҂��˵Ęs�u(y��)���@�����Y(ji��)�˝M�����h���|����(li��n)ʮ����භ��ǧ�fӢ�ҵ��rѪ��Ҳ�������Ęs�u(y��)����

��Փ���Ă��r���Ę�(bi��o)��(zh��n)���������T���ơ�������������š����˶��Ǽ���h(yu��n)���������Ō�(sh��)�W(xu��)�ă�(y��u)���˲�������������x�͂���ǰ;�ę�(qu��n)�������������x������Ҫ�����ഺ��Ѫ�������������D�y��·����K�ɞ�|����(li��n)����������ġ����A���ܡ���

��������(d��ng)�҂������������������A�@�г��l(f��)�����E���������쵽�|�����Ց�(zh��n)���r����λ��ʿ�����L(f��ng)���ϡ�ҕ����w�����������l(f��)������������˾�����

�˕r��ֻ���f��̤��ǰ݅���E���������A����Ոӛס�Լ���ؓ(f��)�ĕr��ʹ�����s�m(x��)���y(t��ng)���ƵZǰ�������T�����������ޡ�����š������h(yu��n)���҂��İ����

��2025/7/30��ӆ���Ϻ���

ע������ԭ�d�ڡ�ʷ�����䡪�����AУʷ�о��S�P���������A��W(xu��)������2024��棩���F(xi��n)��(j��ng)������ӆ���ڙ�(qu��n)�l(f��)��

���ߺ���

Ԭ�������A��W(xu��)��������ϵ1975��У�����������п�����dȤ�ۺÏV�����ĹP�㌍(sh��)�Ϳ������ݺ�ע����ʷ�о�����ƪ�ɹ������Ҽ���ʡ�м��Լ����A��W(xu��)ý�w���l(f��)��2023�꣬�����A��W(xu��)�n���^��Уʷ�^Ƹ�顰���Aʷ�Ϻ����˙n���������̡��������

�l(f��)���uՓ �uՓ (4 ���uՓ)