ԭ��(chu��ng) ���K��δȢ���s�����δ�����˵�һ�א����~��ǧ�����ӟo������

���Ї��Ŵ�����������һλ�������е��[ʿ��������������ɽ���N÷�B(y��ng)�Q���^���c�����^��������

���ܽ^�ʵ۵��������ܽ^���������������ܽ^�������ԷQ"��÷���������Q����"���ɾ����@��һλ���Ɵo����[ʿ���s�������δ�����˵Đ����~��

�����DZ��������[ʿԊ���������@λ�ª��K�ϵ��[ʿ�������������ӵĽ��v��

���������ҵ������[ʿ

���ͳ�����һ���ٻ���������ԓ�^����ʳ�o�n��������

�����\�s�����_�˂�����Ц���ҵ���������ĸ�p������o�p�p�ͳ��˹���

�ڹŴ���ʧȥ��ĸ�ĺ����������������L�����������ͅs�x������һ�l·�����c��ɩ�ּ����Q�����Դ�ƴ���@�ڮ��r�Ƿdz���Ҋ���x����

���p�������mȻ�Ҿ��������s���Y�f�����A�M�������ճ���������ԓ�߿��e֮·����ȡ����������ҫ����

�����s�����������]�а��c�dȤ�����ǂ����Mʿ���ڞ�s�ĕr�������͵��x��o�����������

1008��������������һ�������@�˵ěQ�����x�_���ݳ����ᵽ������߅�Ĺ�ɽ���[�ӡ�

�@һ�������ѽ�41�q����ֵ��������ԓ�Ǟ���츣һ���������̈���ƴ����o�������s�x����һ�N��ȫ��ͬ�����ʽ��

�ڹ�ɽ���������^���O�了���������

���Լ������w��һ�gС�ݣ��N����365��÷����������һ���е�ÿһ�춼��÷�������

��߀�B(y��ng)�ˎ�ֻ���Q��ÿ�������һ���ґ���

�@�N���ʽ�ڮ��r�����˲�С���Z�����ܶ��˶������⣬��ʲôһ���в��A����Ҫ�x���@�ӵ�������

���͵��������S����������ɽ�����������������x�^��

�������S�f��"���ѽ����T���@�N���o�������������ٻص��m����ȥ��"���S�mȻ�������sҲ���������x����

�ʵ��H������

���Ї��Ŵ����ܱ��ʵ��H��������Ī��Ęs�u���������˕��ܽ^��

�����ͅs�ǂ��������������w����λ���g��997-1022�꣩������������������볯������s�Ҍұ�����

��������һ�����������ڜʂ��U̩ɽ�r����U�ǹŴ�������Ҫ�����xʽ����Ҫ��������~����ힴ�����

�������c��Ҫ���́팑�@ƪ��~���J�������IJ��A��һ���܌����@��֮����

ʹ�ߎ���ʥּ������ɽ�����ͅs�����x�^���f�Լ������L���@�������

�@�ӵľܽ^�ڮ��r�ǘO��ð�U���О飬�p�t��ҕ�鲻�����t���ܫ@�

�������@Ӡ�����������ڷǵ��]�������������������p���͵ĸߝ�Ʒ�������t�ط���������͵��������������n��Z����

���ݿ���Ѧӳ������ջʵ�ּ�⣬�����͔U�����¾���ʹ��������l���õ��˸�����

�@�ڹŴ��Ƿdz���Ҋ�����������һ����f���ܽ^�ʵ����ٵ�������ʹ����������Ҳ�����@����˃�(y��u)����

���͵�����˸���������ܶ�����ī��Ľ��ǰ�����L��

�����������Ƽ������c���͕�ՄԊ�������^���ĕr�⡣�M����ˣ�������Ȼ����������������ʽ��������������������

һ���[ʿ�Ī�������

���͵��[�������c����ͬ��

���]���������[ʿ�ǘ��^����ȫ�c�����^��������DŽ�(chu��ng)����һ�N���ص����ʽ��

���ڹ�ɽ�ϷNֲ��365��÷�䣬ÿ�춼�����p����ͬ��÷������߀�B(y��ng)�ˎ�ֻ���Q���c������Ӱ���x��

�����eϲ�g÷�����J��÷����Ʒ���c������������������

÷����η�������ڱ���ѩ���а�Ȼ�`�ţ�չ�F�����g���εľ�����

÷�������㵭�ţ������P����������������ϣ���Լ����ֵ�Ʒ����

��������ѩҹ�漢���p÷���������S��Ē���˿ڵ�Ԋ���������������ľ���"��Ӱ�Mбˮ��\�����㸡�����S��"��

�@�ɾ�Ԋ���L���¹���÷����ӳ��ˮ�е�Ӱ�����Լ����������o�ĵ�������������˷Q��ԁ÷Ԋ�еĽ^����

�����B(y��ng)�İ��QҲ�����������Ҫ������@Щ�Qͨ������ÿ�������һ��ɢ�����Еr߀���������Ĺ�(ji��)��������

�ڹ������У��Q�����B�����L�ۺߝ��������������c�Q��飬Ҳ��������������Ó�������������

������������ϲ��÷���Ͱ��Q�����ԷQ"��÷���ޣ����Q����"����˼�ǰ�÷�������������Ѱ��Q������Ů��

�@�N�f�������_�������˱�Q����"÷���Q��"���ɞ������Ĵ����~��

���ͽK��δȢ���x����һ�N�c��Ȼ���Ī������ʽ��

�@�N�x���ڮ��r�ǘO�麱Ҋ��������ڂ��y(t��ng)�^��������Ȣ���������`��Т�����О顣

�����������Č��H�Є��C�������������в�ͬ���x��̓rֵ��

����δ�˵��龉

������1028��ȥ��������61�q��

���f�����R�Kǰ�����B(y��ng)�İ��Q�l(f��)�����Q���·��ڞ�����������

����ȥ������Ϣ�������ݳǃ��������ī�ͼ���ǰ������������ʮ�ָ�����

�������^λ���n����"�;�����"���u̖���Ա������ߝ���Ʒ��͌��ČW��ؕ�I��

�@�ǘO�ߵĘs�u���������[ʿ�ܫ@����s�����ͱ�����������������Ĺ�ɞ���ˑ{������Ҫ������

���Εr�����w�������R�������ݣ������ڹ�ɽ�d���ʼ��R�����ճ��������͵�Ĺ��ԓ���w�ƻ�����

���w���������������Ĺ���@����f���������ڮ��r�ij�ߵ�λ��

�����͵Ĺ��²�δ�S������ȥ�����Y����

1285�꣨Ԫ������Ԫ��ʮ���꣩��һλ���З�I��٤����ɮ�I�������͵�Ĺ��

�����@Ӡ��������Ĺ�г��˰l(f��)�Fһ���˳��⣬߀�l(f��)�F��һ֧������������

�@֧�����ij��F���l(f��)�˺��˵��T��y��

�ڹŴ���������Ů�Ե��������ʲô�����F��һ���K��δȢ���[ʿĹ����

�����Ɯy���@����������ĸ�H����õ��z����������J�����@֧������ʾ���Ϳ������^һ��δ�˵��龉��

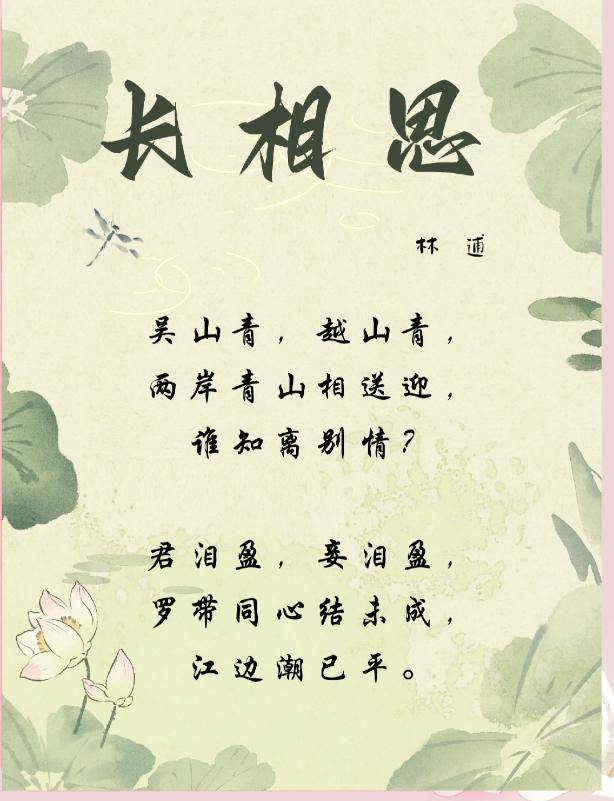

�@���y�ƺ��õ������͵�һ���~���L��˼����ɽ�ࡷ��ӡ�C��

�~����¶�����x�e֮���δ�ܽY��ͬ�ĽY���z�������S���˽��x�����͌����Ց��˵�˼����

���̓��ĵ��挍���

���ͱ����˷Q��"÷���Q��"���o��һ�N��Ȼ�������o��o����ӡ����

�������µġ��L��˼����ɽ�ࡷ�s��M�˝��ҵ�������@�N�������l(f��)���˂��ĺ����˼����

�@���~��ǰ�벿�����L�˅�ɽ��Խɽ���������ľ�����������˼֮����"�l֪�x�e��"һ��ֱ�ӱ��_���x�e��ʹ�ࡣ

��벿��"���Iӯ��檜Iӯ"�t��������˼֮��ľd�L�Ϳ̹������һ��"�_��ͬ�ĽYδ��"�������_ָ����һ��δ�܈A�M�Đ��顣

�ЌW�߷��������Ϳ��������p�r���^һ�ο̹���ĵĐ����������ijЩԭ��δ����������

�@�θ��錦���Ĵ�����ܴܺ������������x�����[������K����Ȣ��

Ĺ�е��������������͑���֮�g����������������ˉ�Ĺ�����������@����е����h������

Ҳ�����J�������Ϳ��������ҵ����䣬�o���Г�������؟�Σ������x���˪�����

���L��˼����ɽ�ࡷ�����������@�N�o�άF���ĸЇ@������ᘌ�ij���ض��đ��ˡ�

�oՓ������@���~�ij��F���҂���������������һ���挍��������������

������һ����ȫ��Ó�����[ʿ������һ���������s��к̓���������挍������

�����[�ӿ��ܲ��H�H�nj����������ľܽ^��Ҳ�����nj�ij�N��Ђ�ʹ���ӱܻ��߾��H��

�����@�N�挍��������@���~��Խǧ������Ȼ�܉��ӟo�����ˡ�

�����@λ�����[ʿ��������һ��ԏ���ʲô���������[ʿ�������ܽ^�������x���c÷�����Q������s�ڃ�����̎���ܲ���һ��δ�˵��龉��

���ġ��L��˼����ɽ�ࡷ��Խǧ������Ȼ�܉������ģ�Ҳ�S��������������������ܚv�Ï�����

���͵Ĺ��¸��V�҂�����ʹ���Ȼ���[ʿ��Ҳ�����S����������磬�@���S��������Ԋ�~�܉�ǧ������������ԭ����

�l(f��)���uՓ �uՓ (0 ���uՓ)