原創(chuàng) 大唐最圓滿的詩人:36歲才中狀元,86歲衣錦還鄉(xiāng),50年從未被貶過

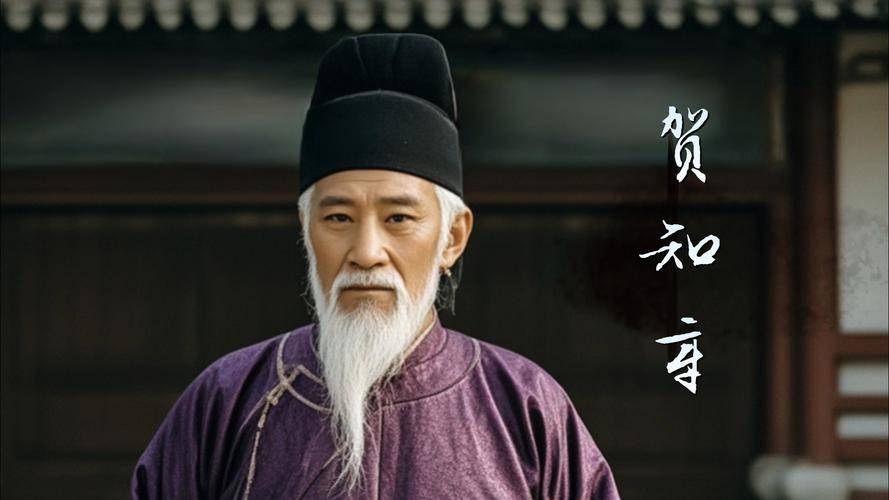

賀知章:唐朝最圓滿的詩人

唐朝是詩歌的黃金時代,涌現了大量膾炙人口的詩句,使得許多詩人名聲大噪。然而,回顧這些詩人的一生,雖然他們的經歷各不相同,但大多數的結局往往帶著一些遺憾或“失意”的色彩。在這眾多詩人中,若非要挑選一位有著相對圓滿、幸福結局的代表人物,賀知章無疑是最為典型的例子。很多人或許會好奇,賀知章為何能夠在唐朝這樣一個動蕩的時代保持如此平穩(wěn)的仕途和心態(tài)?讓我們一起走進他的傳奇一生,揭開這一謎團。

早期的困境與嶄露頭角

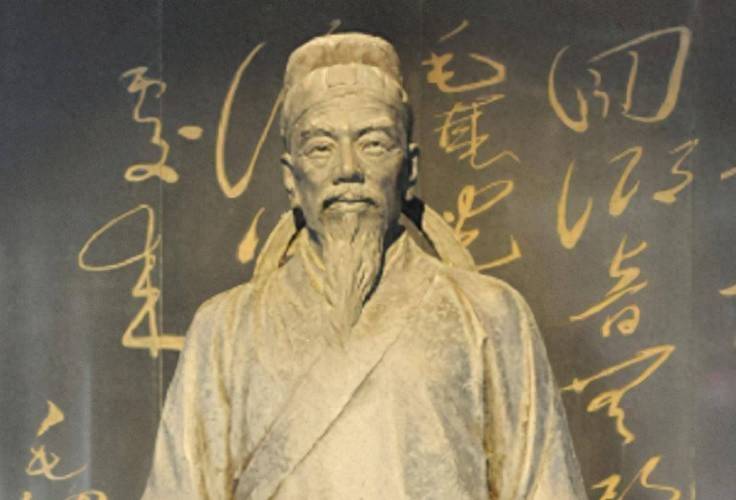

賀知章生于唐高宗顯慶四年,自幼便顯露出非凡的才華,早在少年時便聲名遠播。到了武則天執(zhí)政時期,賀知章年滿三十六歲時,終于迎來了人生的第一次飛躍。證圣元年,他一舉考中進士,并在群英薈萃的考試中脫穎而出,榮獲狀元,從此開始了他的官場生涯。然而,由于唐朝當時實行的舉士制度,進士一職并不意味著馬上能得到官職,且武則天的政權并不穩(wěn)固,賀知章初入仕途時并未迎來順風順水的局面。

歷史記載中提到,賀知章直到延和元年,才終于被任命為國子監(jiān)四門助教。這個職務在當時并不顯赫,國子監(jiān)四門助教是一個從八品的小官,屬于官場中的基層職位。盡管如此,賀知章并未因此氣餒,反而在接下來的歲月中積蓄力量,準備迎接屬于他的機會。

厚積薄發(fā),官場逐漸升遷

在賀知章進入朝堂的二十年里,雖然早期仕途不順,但他并沒有因此放棄。隨著時間的推移,他的才能逐漸被人發(fā)掘,逐步獲得了更多機會。尤其是在他的族妹夫陸象先的舉薦下,賀知章開始迎來人生的第二春。在僅僅一年時間里,賀知章被提升為四門博士,不久后又被任命為太常博士,直接躍升至七品官職。這不僅標志著他仕途的初步成功,也使得他進入了當時朝廷中的重要職能部門——“太常寺”。這個部門負責皇家祭祀與禮儀,能夠進入這個領域,意味著他有了接觸高層官員的機會,也為未來的升遷鋪平了道路。

在政治漩渦中守護自我

隨著時間的流逝,賀知章的官職逐漸上升,至開元四年,他被任命為起居郎,之后又開始擔任戶部員外郎,直到他升任為太常少卿。開元十年,賀知章的官職進一步升遷,成為了《六典》等文獻的編纂工作者之一,并在此期間進入了文學館。雖然每一次的升遷都相對緩慢,但他憑借在官場中的積累,逐步成就了自己的事業(yè)。

然而,唐朝的政治局勢逐漸復雜,隨著李林甫的專權和太子李瑛的廢除,賀知章深刻感受到宮廷內的黑暗與動蕩。當時,賀知章作為太子侍讀,身處權力的核心,雖然是一個相對平和的職位,但他早已察覺到朝廷內部的權力斗爭和危機四伏。李瑛被廢,李林甫開始掌控權力,而與張九齡等人的斗爭,令賀知章的處境變得極為微妙。

此時,賀知章不再拘泥于世事的紛擾,而是選擇通過詩酒來安撫自己的心情。在動蕩的官場上,他的心態(tài)逐漸趨于豁達與寧靜。

晚年歸隱,享受寧靜歲月

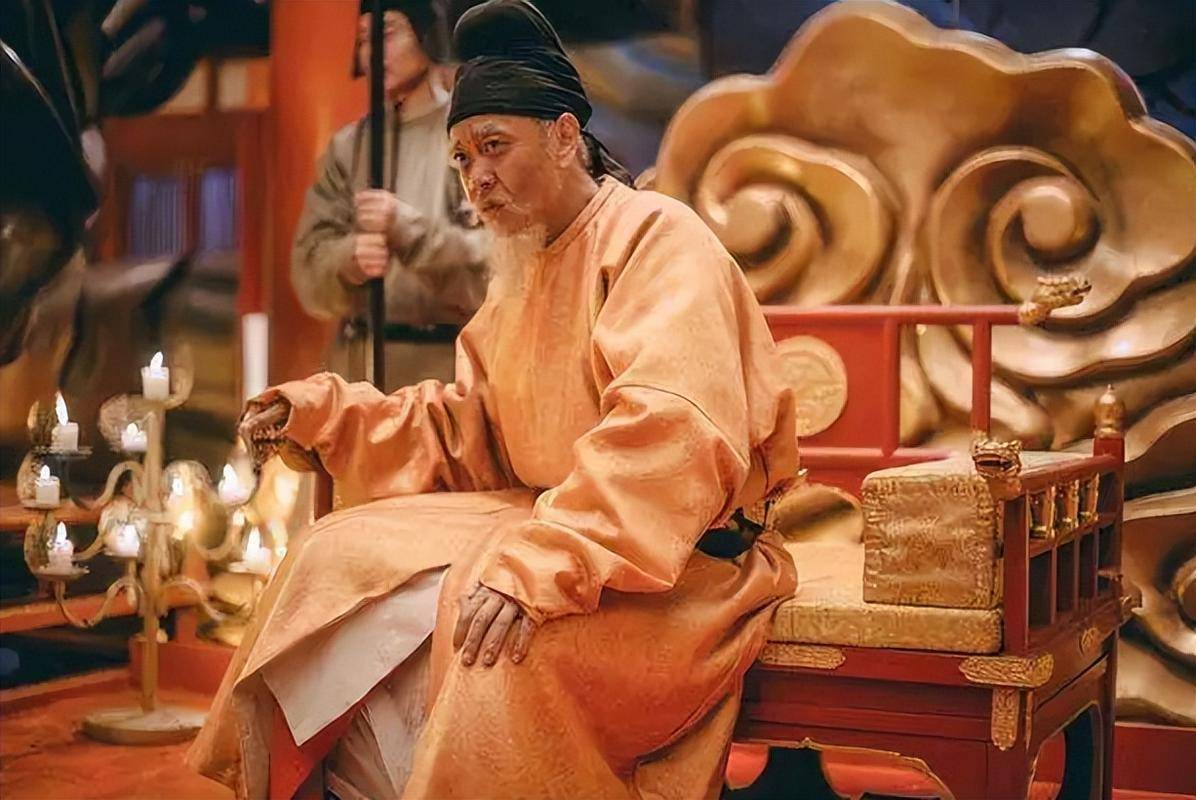

唐朝的天寶元年,賀知章與李白相遇,兩人一見如故,成了莫逆之交。李白的《蜀道難》令賀知章大為稱贊,甚至為李白的才華舉薦到朝廷。此時,賀知章的詩酒生活達到了一個高峰,他與李白等人并稱“飲中八仙”,一起吟詠暢飲,抒發(fā)胸中之氣。

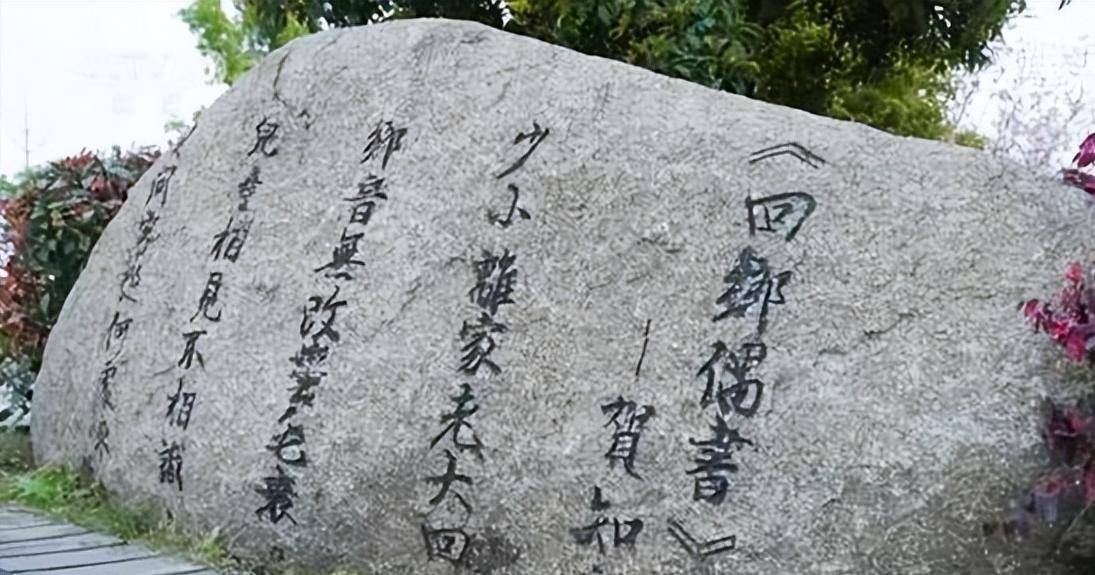

次年,賀知章決定辭去官職,回歸故里。他辭官的理由是健康問題,但他的離去卻別具意義——這是一種回歸自然、遠離官場紛爭的選擇。在辭官后,賀知章獲得了玄宗的賜予,不僅賜給他鏡湖剡川一曲,還特別賜名給他的小兒子。更值得一提的是,玄宗和百官為他送行時,特意作了三百多首詩,陣仗可謂盛大。

賀知章回到故鄉(xiāng)后,選擇了自度為道士,過上了與世無爭的生活。盡管他很快因病去世,享年八十六歲,但這段寧靜的歲月無疑為他的一生畫上了一個圓滿的句號。

一生中最幸福的詩人

回顧賀知章的一生,雖然他并沒有一帆風順的仕途,但他平穩(wěn)地度過了無數波折,最終在晚年獲得了最為圓滿的結局。與同為唐代偉大詩人的李白、杜甫相比,賀知章的官場生涯似乎更加穩(wěn)妥與幸福。盡管他心中難免對朝廷的黑暗與理想未能實現有所遺憾,但他那豁達的心境使他能夠在復雜的環(huán)境中找到自己的平衡點,最終得以安享晚年。這種從容、理智的心態(tài),或許正是他能夠在唐朝紛繁的政治舞臺上始終保持安穩(wěn)的原因。

發(fā)表評論 評論 (2 個評論)