����˲��ܳ��������� ��Մ��ȫ��ҕҰ�µĵ��̂���

��������۴�W(xu��)�ژ��ˣ�David Palmer�������ڡ�һϯ���ϰl(f��)�������v����������c�F(xi��n)���`�������������ˏV����ע������B�@�����v�ľW(w��ng)�Ę�(bi��o)�}������ʿ����һ�N�^�c(di��n)��������Ǹ��������ܵõ��ģ�������ǰ��������ǂ��Ї��ˡ����M(j��n)һ���Ƅ������vҕ�l�c���ֵ�������

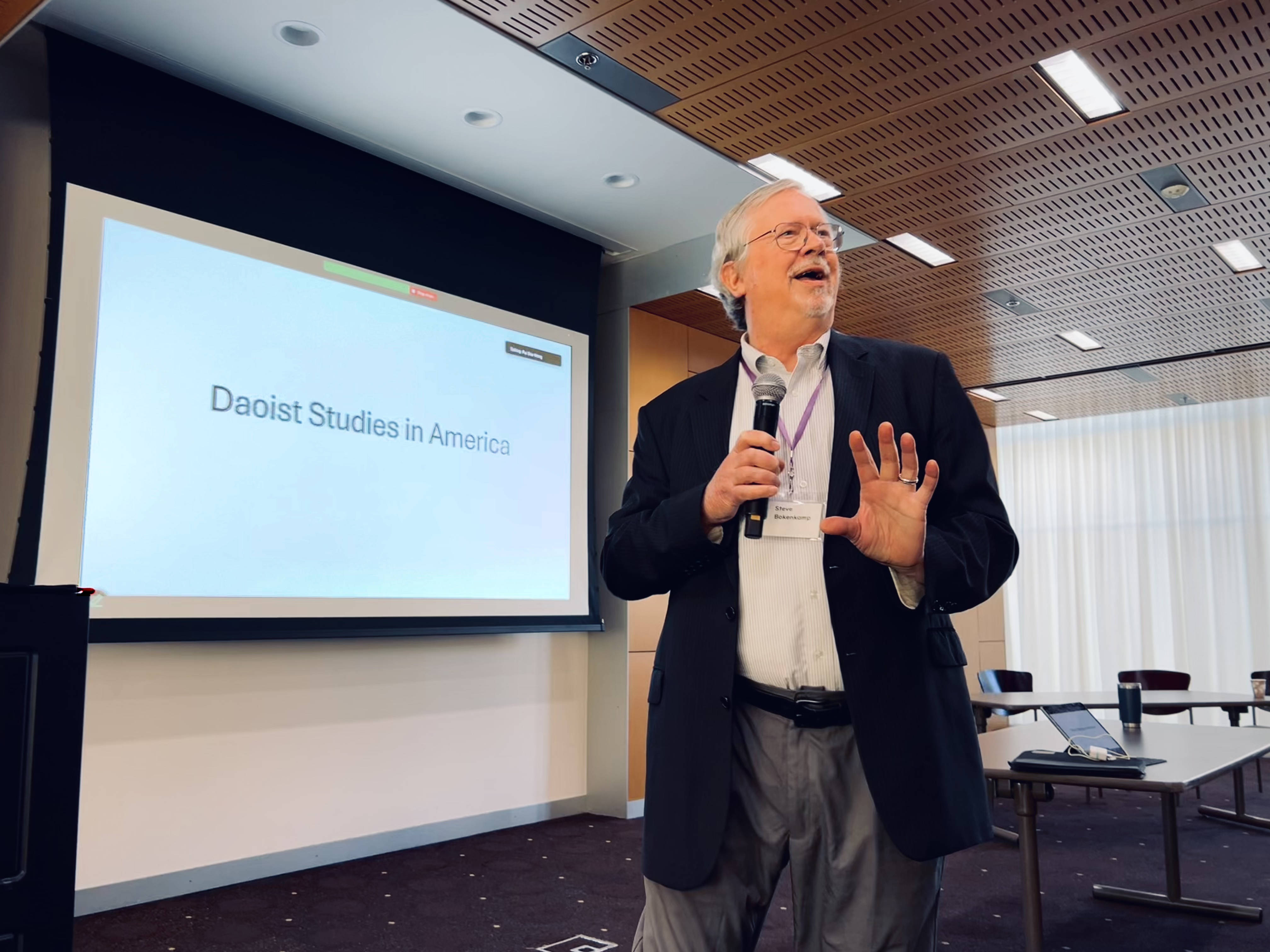

�@���O�߶������cȤζ�Ե����v�����ǻ����ژ����cʷ���ң�Elijah Siegler�����ڽ�(j��ng)���꿼���c�о���������Ҫ�W(xu��)�g(sh��)���������������Aɽ��ȫ������c�F(xi��n)���`�Ե������������w�����g��2023����Ӣ��ԭ�棺Dream Tripper: Global Daoism and the Predicament of Modern Spirituality, University of Chicago Press, 2017.���Ҵ�ǰ����� ���ģ�Stephen R. Bokenkamp����������ɣ��������W(xu��)������Մ���˕��ij�ɫ��Ҋ�c���x�ԣ�������˴����vҕ�l�ھW(w��ng)�ϟ���ęC(j��)�����x�����g����

�ĵ���Ⱥ�w��(n��i)���ĽǶȁ������ژ������Ç�(y��n)֔(j��n)?sh��)�����ƌW(xu��)�����c��Փ�������һ�ݹ��������^���ҘO����ȵĵ��̂��ЬF(xi��n)����档���]����?y��n)��c��ʿȺ�w���Ѻ��P(gu��n)ϵ���������P�������]�й٘����������ġ��`�ԡ��ġ������ԡ�����(qu��n)���ԡ������������Ⱥ�w�ṩ��һ��������������ģ�͡�

���ⲿҕ�ǁ������S���Ї������������������y(t��ng)�Ļ��߳�ȥ���ɞ�һ�(xi��ng)��Ҫ�ć���ܛ��(sh��)���h�}�����Ļ��������Ǻ��ε�ݔ����������Ҫ���˽⽻�������ǰ�����_չ������Ԓ����(sh��)�F(xi��n)�rֵ���Q���γ������ڕ������Եġ����������������Aɽ���ġ��������x������Ȼ���x�����|�����x�����������x���ȷ��棬���C�ˮ�(d��ng)�������ġ������ߡ����������������̎�������Vϵ�������x�ߌ����������ߵărֵȡ�����������˽⣬������������������Ҫ������

���IJ���һ�ݕ��u������ϣ�����ԡ������Aɽ��������A(ch��)�����Õ��е�ӑՓ����cҕ�ǣ��c���ڵ�����һ���^���͵��������İl(f��)չ���һЩ˼����

���ژ��˽����ڡ�һϯ�������v��棻�ң��������Aɽ����Ӱ

�������Aɽ������Ҫ����

�������Aɽ����ӑՓ�Ļ�����(g��u)���O(sh��)���ڡ�ȫ���@һ��ĸ��֮������ӑՓ�Ї��c�����ɂ��dz���ͬ�ĵ���Ⱥ�w���������Ї���һ���Ǵ����˔�(sh��)ǧ�ꡰɽ�ӵ��̡����y(t��ng)���[��ȫ���ʿȺ�w������һ���t���ܡ��¼o(j��)Ԫ����New Age���`���\(y��n)��Ӱ푰l(f��)չ�����ġ������ߡ�Ⱥ�w����������W(xu��)�����M(j��n)·���ڕ����e���������ׂ�����ČW(xu��)�g(sh��)˼����

ȫ����ζ��˼�롢�ˆT���Y�����ӵĻ�(li��n)�����ӣ��������ˇ���֮�g��(j��ng)��(j��)�l(f��)չ�IJ�ƽ�ȡ��ڽ�һ���������ڵ����@�N��ƽ����һ�����ֵ������@�N�����Զ�׃�ø������Ҷ�Ԫ��

����ģʽ��integrative schema�����wՓ�����ɷ�����W(xu��)�ҵ�˹������Philippe Descola��������������ⲻͬ��������c���磨���˵ģ����P(gu��n)ϵ������ģʽ�֞��ķN����Ȼ���x���f�����`Փ���D�v���x��ȷ������ʹ����Ŵ��Ї��c��ˇ��(f��)�dǰ�ĚW�ޣ���������ǁ��^���Ļ����ͨ�^����(n��i)���ԡ��������R���`�꣩�c�������ԡ��������|(zh��)�ΑB(t��i)���Ą�������(g��u)�����c������ڣ���Ȼ�����`�ȣ����P(gu��n)ϵ����Ҋ�������Aɽ�����g��p.33-34����

�Ļ�������ӣ���һ�N�Ļ���Ó�xԭ���h(hu��n)�������µ��Ļ��h(hu��n)���б��������������졣��������ġ����`�ԡ�Ⱥ�wһֱ�Lԇ�ā��ނ��y(t��ng)���M(j��n)�н��b�c��Ų�á���appropriation�����M(j��n)����Խ��ȫ�����������x��������(sh��)�H������ֻ�Ƿ��^�폊(qi��ng)�����@һ����p.18��

�`�����w����ȫ�����Ļ�������ӵı��������P(gu��n)�ڡ����ҡ���˼����K�������ĉ�����ͨ�^��Ȼ���x������ģʽ����ɞ���С��`�Ԃ������x�����x�ϵġ���(sh��)�w���ҡ���ontological individualism����

�������˂�Ó�x���Ա����ı��������ݣ���һ̎�������x�Ŀ��g��(n��i)�M(j��n)��ƽ�ȵĽ����������߁������Ї������������������Aɽ�������������������еġ������ԡ�չ�_Ԓ�Z���Դ���ʾ���Եę�(qu��n)����������ؑ�(y��ng)���Ӱ����ɴ˘�(g��u)����һ����ȫ����̈���p.15����

��Philippe Descola�������ң�Par-del�� nature et culture��Ӱ

�������cɽ�ӵ�ʿ���^

����ģʽ�����wՓ��

���顰��߉��������ģʽ?j��ng)Q���˲�ͬ����Ⱥ�w�ġ������ԡ�����(qu��n)���ԡ���������������

�����ߵ�����ģʽ�ǚW���Ԇ����\(y��n)���ԁ����γɵ���Ȼ���x����������������F(xi��n)���ԵĻ��A(ch��)����Ȼ���x������c��Ȼ�и��_������Ԫ�����������`�٣��������P(gu��n)�����w�ԃH���������(n��i)������Ȼ��ҕ�鱻�^������õĿ��w���͉����߶��������������е����wҕ����(d��)���ġ���(sh��)�w���ҡ�������������K�O���x�Ǟ������Ҍ�(sh��)�F(xi��n)�����ǡ��c����ͬ����������[Michael Winn]�ĽM���Q��������֮����������Ї����^���B(y��ng)����������߉����������Ȼ������K�����w���ɞ���Ա��@ȡ�c���õġ��YԴ�����������Լ������������߁����Aɽ������ɽ�еġ���⡱�������伳ȡ���Լ��������ɴ����Aɽ���ӽ���һ̎���ɾ�ġ��V����

ɽ�ӵ�ʿ������ģʽ�c�Ї����y(t��ng)���wՓ��ͬ������˹�����Q��ȷ���analogist���ı��wՓ���������������˺�һ��������ͨ�^���ܵ��wϵ���ꖡ���������֧�ȣ�������f���P(gu��n)(li��n)���������@�ӵ�ϵ�y(t��ng)�������˵������c�������f����������P(gu��n)(li��n)���ޟ����H�ǃ�(n��i)�����g(sh��)������ͨ�^�������B(y��ng)�������Vϵ���xʽ�U������(sh��)�F(xi��n)�������ġ����桱�Ķ��Ӵ���������ȫ����̵�����ģʽ��(sh��)�H�ѽ�(j��ng)�Єe�ڂ��y(t��ng)�ġ����˺�һ������һ�N��(n��i)�A���Ă������x���@����?y��n)�?n��i)���ޟ���(qi��ng)�{(di��o)���w�x����Ǽ��w�w������(qi��ng)�{(di��o)�w�(y��n)������������(qu��n)������(qi��ng)�{(di��o)���w�����(n��i)�����^������(n��i)ҕ�����B(y��ng)�Լ������w���������c���y(t��ng)���Ҏ(gu��)����(g��u)����һ�N�������磺�������ڻʵ۵��t����p.243����

�mȻ������������Aɽ����������Ȼ�O�����V�x��Ҫ��ȫ��Ă������x�c�����Ă������x�^(q��)�e�_�������߽����ھܽ^�̕���(qu��n)���Ļ��A(ch��)������ǰ������vʷ��һ�ل�(chu��ng)����N��(qu��n)���w���������c��(qu��n)�����������R�ΑB(t��i)�e�O���ӡ������˃A����һ�N�����y(t��ng)����̎�������ձ����x�������y(t��ng)���̿��dzɞ�ط������d�w��p.244-245����

����������(qu��n)�����c����

�������ԡ���authenticity��ָij�N���y(t��ng)��?q��)��`��ԭ��(chu��ng)�Ժͼ����ԡ�������Ϥ���Ļ��z�a(ch��n)�I(l��ng)����Ҳ���g�����挍(sh��)�ԡ����������c�������ԡ���integrity����������������ڃ�(n��i)�����������������P(gu��n)���еı������������ԛQ���ˡ���(qu��n)���ԡ���authority�������l���Y���������ڵ�����

�����߳���(d��o)һ�N�����ڽ̵��ڽ̡��������̏��Ї������Ļ��С�ÓǶ�������x���c�Ї������˺�һ�����wՓ������ԃxʽ�͵������wϵ��(li��n)ϵ���H����ҕ��һ�N�����`�Թ��������m��(y��ng)�����˵ărֵ�c���ʽ���Ԟ������˵��`������֮�����@�N����������Ų�Ì�(d��o)�µ��̱��ؘ�(g��u)��һ�N�������o(j��)�`����Ʒ����ʧȥ��vʷ���Ļ��v�����Լ������ԡ�

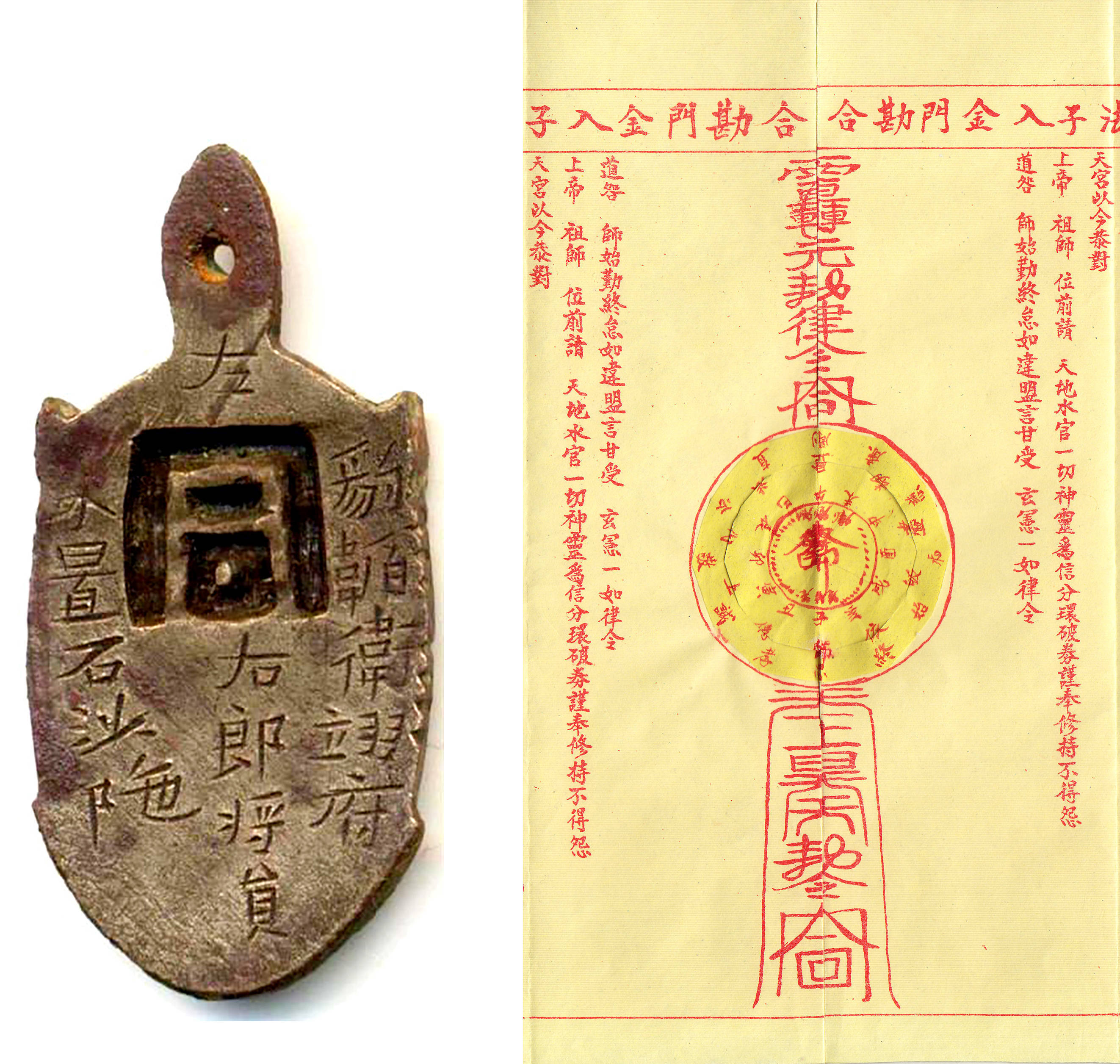

�ڵ��̂��y(t��ng)��������(qu��n)���ԡ�������ه�ڎ���������ζ�������挍(sh��)�������Ă��y(t��ng)���Լ��編��Ӗ(x��n)�����������߲����J(r��n)ͬ���y(t��ng)�Ď�ͽ�P(gu��n)ϵ���Ҵ��δ��(j��ng)�^��ʽ�ݎ��xʽ���L�ڎ�ͽӖ(x��n)��������������(x��)�ĸ��������Դ���`���Ј��ϵĺ����A�����������ǵ�ʿ���������ǵ���ͽ���������ĵĎ����x����(sh��)�H�ǻ���ͽ�����ҳ������٤�����g(sh��)�c�����¼����Ե�һ�����@��ʹ�����������ă�(n��i)���y���ڂ��y(t��ng)��(j��ng)�����ҵ��Ќ�(sh��)�ij�̎��p.79-86�����������ڱ����Ե��Д���ȫ�����������е������w�(y��n)���Ǐص���������ʽ�ġ�

�����ߵďص��������Č��������c��(qu��n)���Զ�λ�����w��(n��i)�������w��(n��i)ij���D(zhu��n)˲���ŵ��w�(y��n)���㽛(j��ng)�����F(xi��n)��Ҳ���y�����`�����w�ķ�(w��n)�̸�����p.254-255���������ɴ����벻��������֮�У����҂�̎�����֮��������ͨ�^�x�������҂��]�к��Ї������κ��B�ӣ��]���κ�����Ӣ�ij���ı����Y�Ͽ����C���҂��F(xi��n)�ڌW(xu��)���Ė|�����@�����������҂��@�����@�N����˼�h�Ă����������҂��ĺ�Ԯ��������������p.255��

ɽ�ӵ�ʿ�mȻ�B�m(x��)�˂��y(t��ng)�������`�Եı����Ԇ��}��(sh��)�H�����(f��)�s������ͬ�Ӵ��ڵĂ������x���}�����е��Дࣨ�������������е�̓�O(sh��)�����ݴ��������R���ӡ��������ɵ��ɳڣ�ȱ�ټ��w���ޣ������������ӵ���ɢ���e�m����������λ��c��Ʒ����˼�뽩�����o���ؑ�(y��ng)�F(xi��n)��������`�����ȵȣ�p.115-121����

���еĔ���ʹ���ڽ̌�(sh��)�`���������³��ġ����y(t��ng)�����롰�ȷǂ��y(t��ng)����ǬF(xi��n)������������������˂�ԇ�Dͨ�^���̻����y(t��ng)�����Sϵ�����ԣ��s��?y��n)�Ó�x�F(xi��n)���Z�������ֻ�S�����f��Ԓ�Ŀն���ʽ���ⲿ�h(hu��n)���������c��(n��i)���o(j��)�ɵ��ɳڶ��M(j��n)һ���߽����������c�`�ԙ�(qu��n)����

����������һ�������������`��Ⱥ�wƬ��ء�Ų�á������ڽ̂��y(t��ng)������һ���棬����Ҳ���о��аl(f��)�F(xi��n)�������г��ҵ��Ї�ȫ�����@��һ�N��������ġ����̣�����Ҳ��������һ�������Ժ͙�(qu��n)���Ե����Σ�C(j��)������p.18��

�������Aɽ���еIJ�����Ҫ����D

��ͬ���������N�Ļ����Ŀ�����

�����ڱ������������������N�Ļ����@һ���������Єe�����σɷN�İl(f��)չ��ʽ����λ���˹����քe����˸��Եġ������N�Ļ�����݆������Ҳ�������@���ǘӵĆ��}���ڡ�һϯ�������v�У��ژ��������һ�N���Լ�ҕ����ͥ���������������صġ��B���c(di��n)������ͨ�^�@���B���c(di��n)ͬ�r���(n��i)������������������B���c(di��n)�Ę�(g��u)˼������(j��)�҂��˵��˽����ژ��˽������ڲ�ͬ���϶�Έ���^�c��̫ƽ��(j��ng)���Լ��h(hu��n)�����o(h��)���P(gu��n)���о��c˼��������̫ƽ��(j��ng)���ă�(n��i)��ǡǡ���ǡ�����ˡ� ��������������ģʽ��

��Դ�ږ|�hĩ��������������ڵ��̣�ֱ���؆��˽���ĵ����������˼���c��̫ƽ��(j��ng)���dz����ƣ��������^���S���Ă����īI(xi��n)����ֱ���c��(d��ng)���Bͨ���ɴ��e�����ڎ����҂������������ľ���ethos���L(f��ng)ò�����������ą�����

���ڵ���

һ������ģʽ

�ڡ����˺�һ��������ģʽ�����wՓ���������c��Ȼ�f������أ����(li��n)ͨ�Ĺ����P(gu��n)ϵ��������ˡ����ţ���Ի���y(t��ng)����������Ӱ����ɵ����ܰl(f��)�����������f��֮�gѭ�h(hu��n)���ӣ���������c���t��Ӱ푚���\(y��n)�������У����������c̫ƽ����������������(z��i)���c���\(y��n)������������Ȼ��ˮ��������ʧ�Ƚ�����?y��n)���ĵ���Σ�C(j��)���������mȻ���h�����ﷱ¶���ѽ�(j��ng)������Ƶ�ӑՓ������������ь��������؟(z��)�Κw�ڵ���һ���������̄t��ÿ�����w�������x��ͬ�ӵ���Ҫ�����ʶ�����Ȼ����ؓ(f��)��ͬ�ȵ�؟(z��)����

���ǻ����@�ӵĵ�߉���ڝhĩ��(z��i)���l�l(f��)���ߚ�M�е���������ڵ��̳Г�(d��n)�𡰲�ɢ���⡱��ʹ�����e��ҕ���C����P(gu��n)ϵ�Ę�(g��u)���������������������c��Ȼ�h(hu��n)���ľ��o(h��)������������⡱��������(j��)�F(xi��n)�е��Y�ρ������oՓ�ǹ�������ĵ��½̻�߀�Ǽ��Ƃ��ˌ���ăxʽ���У����������L��һ��������½���������ϼε�ĈD���������f���`�Ե����Ҿ��ИO��(qi��ng)����������

���������xʽ���ٳ�����֮�������c������c��ɽ�t�е��㟟һͬ���_(d��)������

������ս�������(j��)�xʽ�ı��L��

�����x����Ҫ

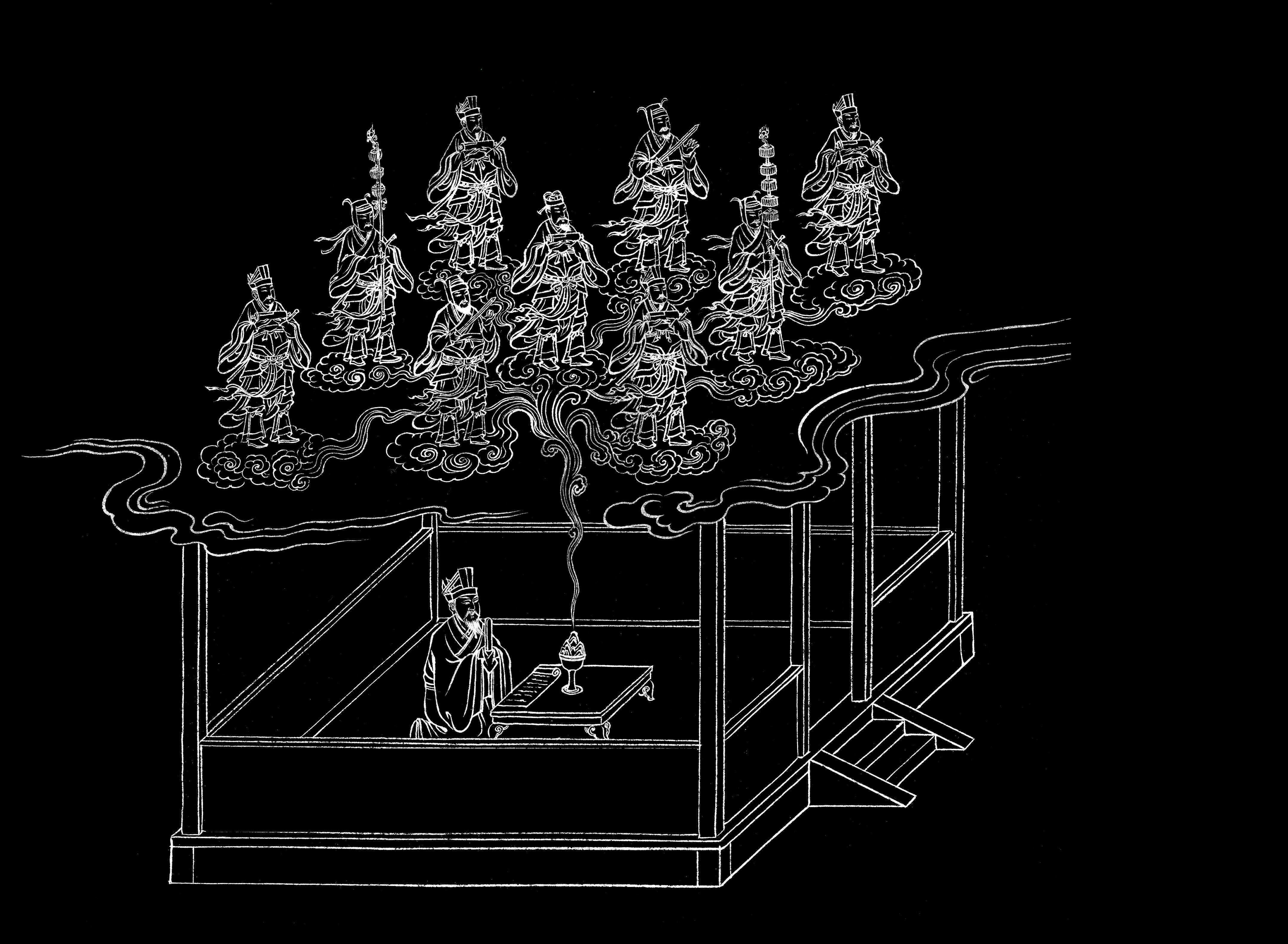

���ڵ�����Դ�ڝh��Ԫ�꣨142�꣩��һ�Ρ����ˡ��˼s����˾��С���ʽ�ԵĄ�(chu��ng)�̕r�̡����˼s�ĺ��ă�(n��i)���ǡ��������˸������³��Ͼ��������쎟�����ꡰ��ɢ���⡱��ƽ�⣩��������������ͨ�^��N��ʽ������������ރxʽ��������Ƶȵȣ���������ģ�������(z��i)�����Դ�ƽ���I(y��)�уA�ܵĝh�Қ��\(y��n)����ͬ�r�������֮ʿ�Ե����ȡ�������һ�����쎟�̽�ƽ�(j��ng)�����텢Ҋ�������(n��i)�⽛(j��ng)������

���ڵ���ͬ�rҲ��һ���ڽ̸ĸ��۽��ڃɂ����ģ�

1.�U�����룺�@�����U������ף�Ŕ�ļ��뽛(j��ng)��(j��)���Լ������P(gu��n)�Y������(g��u)���IJ�ƽ�������ͬ�r���U��������ζ�����^�cѪʳ֮��֮�g�ļ�Ʒ���V�T�����D(zhu��n)���w�����ߟo�ϵġ�����������_ʼһ�N���ؽ��ɵ������»������ʽ��������o�H�����c���ˡ��������½�(j��ng)����������ֹ�����H�܉�@�ø��v��߀��ָ����K��������Խ����߀���c��ƽ����(z��i)������Ț��\(y��n)�ĺ�D֮�С�

2.���f�˼s����������������������c�����؏�(f��)�����Q�Qɽ�˼s���ɴ˫@�á����⡱�ľ����� ��������ʥ�������Լ��ڽ̌����؟(z��)�����x��(w��)�Լ����Z������ͬ������ȯ�����˼s������������ڼ�����һʽ�ɷ������в��_���������ͬ���ăɼ��ĕ������(y��n)�C����������c������˼s�������c�������˼s��������ͨ�^��������ķ�ʽʹ���c�ˣ����c����܉������ͬ����

�������~�ʳdz��������������ו�����ͬ�����ң���(d��ng)�����������ȯ���пp���h(hu��n)ȯ�����¸����ו�����ͬ��һ�M��

�������w�ڽ�����

���ˌ�(sh��)�F(xi��n)���c���������������ġ���ͬ�������ڵ����ڂ��w�cȺ�w���ƶ��˺��s��������ڽ�����ָ��(d��o)��

�������ڵ��̵���Ҫ��(j��ng)�䣬�������렖ע���г�Ҋ�����ŵ��ؽ䡱���е���䡱�����е��䡱������н䡱���н��ص����@����o���Q��һ���棬ԭ���o̎���ڵġ������˕r�����w�������ͺ���һλ���F�ľ�������ҪͶ�\�w����Ч���·�����һ�������������ַdz�̓�o����Ҫ�ԡ��䡱������wչ�F(xi��n)���䱾�������˼s���ܶ��������ŵ�����������䌍(sh��)���Є��ϱ��ǡ��ؽ䡱���ؽ��������������µ����M���С��ɴ������ؽ䡱�����������������c��Փ������Ҫ�ă�(n��i)����

��һ����Ҫ�ĸ����ǡ����o���������렖ע�����������o������Ȼ���c�˶���ѭ�Ĝ�(zh��n)�t�����ܡ������o�����t���������¶�̝��f��һ���������������ɴ��������o��������һ�N����Փ��������x���c�����һ�����܉�����(d��o)���⡣

���ŵ������ؽ䡱�����o���Ǟ�һλ�����ڽ�������У���������Ҫ�S��������������c��(n��i)���o���⣨�ƣ��ɂ�����ľ��w��(sh��)�`�����У���

������ͥ��Ⱥ�w�ڽ�����

�Ԃ��w�����ژ��˽�������֮���B���c(di��n)��������A(ch��)��Ⱥ�w���ڽ�������ԌӌӴ��_�����������ɡ�����ͨ�˲����F�v��������ͨ�^�U�{��������������ɴ˫@���ƽ����������ʥ�ĵ���������������ܷ���֮��Ļ�Y������������������Փ��(n��i)�������Ї����y(t��ng)�������Ҋ����Ůƽ�Ȼ����^�����������ڼ�ͥ������ƽ������Ը�����I(xi��n)����Ӽ{�����˴ˡ���ͬ��������ɾ͡����������ɴ˱��xʽ����Catherine Bell�Z�����ɞ�һ�N�����С���Ҳ���ǡ�̫ƽ��(j��ng)�����ԣ�����Ů����������ͬ־�ͺ����˳�һ������

����ÿ�궼Ҫ�����U�{�������Դ˸����˼s�������Ѓ����ڼ��w�����á��ġ���}��֮������һ���������c��(j��)����һ���քt�����������¡�ʮ�µġ�������֮�����ڼ��w�۲͵ġ��N���������յ���(j��ng)���ԣ����ס����˵������Y�Z����ͬ�ڡ������������ס�Ҳ�ͳ��d��ÿһ�������֮�ҡ��ġ��⡱�����@Щ���ׅR������������(sh��)�HҲ�����ڸ��Ҹ���֮�g��ɢ�������������c���⡱�������ɴ˵��������ͬ������(g��u)�����wՓ�c������x�ϵĹ�ͬ�w��Ҳ������?y��n)��@һԭ�������ڵ��̌�ͬһȺ�w�еĵ��ѷQ֮�顰ͬ�⡱��ͬ���������ԡ��⡱�ࡰ������

���ڵ������Ï�(f��)ԭ�D������(c��)�������ҡ���(y��ng)���e�ЏN��֮�����ս��L

������Щ�����ܼ��ķ���������ڵ��̵����дε���Ҳ�����˸����(n��i)�����b��(j��ng)����˼���������Sͥ��(j��ng)���������н�(j��ng)�������潛(j��ng)���ȣ����@Щ��(j��ng)���ж����_�����ˌ��������컯���c�������컯�������(y��ng)�P(gu��n)(li��n)���������硶���潛(j��ng)���ƣ�����֮�o�F�������֮��������Ʃ��ɽ�ִ��֮�����ݫF�����������֏Vľ֮�����w�����x��������֮�����~������������ͨ�^���b���ͬ�r��˼���е���������¡�ɽˮ������ߵ����c������D(zhu��n)�����M(j��n)���c����f�������������ͬ����һ��ͬ�������@�ӵĿ�������^С��أ����w����������Խ�c���^����أ���Ȼ���磩�ľȶ���ƽ�����M(j��n)�����ͬ�ă��(xi��ng)�����������r�ڵ�����ϵ�������潛(j��ng)���ƣ������е�ʧ���t����e�������кͼ����t����혵�����������Լ��ġ����ɡ��c���µġ�̫ƽ��ͬ�|(zh��)��ͬ�������˳ɾ��cȺ�w������ijɾ͌�(sh��)��һ�w������߲��������ļ������������������M(j��n)һ���Ƅ�������ͨ�\(y��n)�D(zhu��n)��

�Ρ�ʒ��(y��ng)�š�Ԫʼ�o��������Ʒ�(j��ng)��(n��i)�x���w���������D���䌢�����c�����ɽˮȞ�һ

��(j��ng)�^�@������ͬ������ڽ��������������_ʼ���ֻؚw������֮�У����s���^�����c������^����Ⱥ���f���c����ࡰ��ͬ������ͥ����Ⱥ�c��Ȼ�h(hu��n)��Ҳ���ԡ����������ژ��˽����Z����

���ڵ��̌ӌ���U(ku��)ʽ�ġ���ͬ�����ս��L

��ŵĵ���

ʹ�����������cɽ�ӵ�ʿ�ڹ�������ӑՓ�������еı������c��(qu��n)�������������ү����������ҳ��ɣ������ڸ�����ġ�ʹ������ͬ�r��һ����ɽ�ӵ�ʿ�ij��Ҿ�������?y��n)���bС�f����b�Ӱ�����������ɵ��ɳ��Լ����ʽ��ɢ�������á�Ŀ��(bi��o)����ȱʧ��������c�˃��߲�ͬ���ǣ����ڵ��̲����m�Y(ji��)�ڂ��w��Ⱥ�w�c��(qu��n)��֮�g�ď����������������У���������ɺ��^�c�^�ľ���ʹ�����ڕ�������λ�Aɽ�ĵ��L�ڴ��ܳ��F(xi��n)�掟���������������̣�p.118��������(sh��)�����������ڵ���(j��ng)���f�������̴��ڵ����x������ɴ�����x���ʹ�����䱾��������Ŀ�������Ƿ�����

�ŵ��������ĉ�����վ�����������̵Č����淴��һ�еġ��š�����ֻ�������������M(j��n)����һ�N��������Փ�������ڽ̵��ڽ̡���ɽ�ӵ�ʿ�mȻ��(qi��ng)�{(di��o)��������Ҳ�����e��(qi��ng)�{(di��o)���ڵ��ġ��w����c�˃�����������ڵ��̸��鏊(qi��ng)�{(di��o)���ڽK�O�����������Ěw�������š�������挦��ijһ�����������J(r��n)ͬ��څ�����w��һֱ�����Ї����y(t��ng)�ڽ̵���Ҫ�S�ȣ��mȻ�����Єe�������ڽ��еġ�faith�����������^���Ե���ҡ�����Ů����ɡ�����

�ؽ䣺����������(x��)������ȫ�Ǟ��˽�������������Ԑ������o���ɿ�����ɽ�ӵ�ʿ�t�e��(qi��ng)�{(di��o)���˵ĵ����������еĻ��A(ch��)��ȫ�����ڽ������dʢҲʼ�ڼΑc�����������g���ɵ��Ղ��������ڵ����У���ͬ��ʽ�ġ��ɡ����ơ����䡷�����_�������c�����wϵ��(g��u)���˷��������Ĝ�(zh��n)�K����������һ�Nֹ��������������Ó�x�ճ����a(ch��n)�����ʽ��

�����c�ı������ڵ�����ҕ���֕����Ă��y(t��ng)���oՓ���������ͬ��߀��������(j��ng)�����xʽ�ı����ڃ�ǧ���g�Ă����������E�Ɍ������дֿ����c���ޡ����ء��е��ı��ӡ�C�����Y�������������P(gu��n)�ڽ̌�(sh��)�`������ӛ�d���ҿɻ���ӡ�C���ɴ˾��б����ԡ��������c��(qu��n)�������@Щ������������ı���(sh��)�H���Ǟ顰�`�ԡ��ď����ṩ��һ�������������Ŀ�ܡ��r��������ͨ�^��������ͬ��������ڶȃxʽ��Ȼ���編���e�У����������Кv���掟����䛌����ӱ������ں��Ă��y(t��ng)�c�r�g֮����

����\(y��n)�ӣ����ڵ��̽����ڂ��y(t��ng)�����ڽ�����ʿȺ�w�Č����棬�@�c���_�T���y(t��ng)������Y(ji��)��(g��u)����������ӡ�Ƚ�����\(y��n)�ӣ�Bhakti��������֮ͨ̎���˃��߶�ͨ�^��W(xu��)�ķ�ʽ��ͻ���˂��e�A�ӌ��@�N���H��(qu��n)���ĉŔࡱ�����s���е����з�ʽ�����ڽo��ͨ����ʹ���������a(ch��n)֮��������xʽ�����ɴ˫@��������������@�N��ʥ���x�賬Խ������A���c���g(sh��)�����ǽ���������c���еĻ��A(ch��)֮�����ɴ����@�N��ŵ��ڽ̡�ͨ�^ƽ�ȵęC(j��)�ƴ��M(j��n)������A��֮�g���ں��������ڵط����������ṩ��һ�N�����(sh��)�˶��܉������ڽ̈������������������w�ƣ���ӡ���ڽ̂��y(t��ng)������������������W(xu��)�W(xu��)���܌W(xu��)����ƌW(xu��)�棩����59 ����5 ����2022������

���̵Į�(d��ng)�����c�������

һ�����̌���������ărֵ

���˽⡰����ģʽ���Į�֮ͬ�����҂�����������J(r��n)�R�������y(t��ng)���̵ġ����˺�һ�����wՓ����(d��ng)������������ӵ���Ҫ�ԡ���ij�N���x�ρ��f����(d��ng)��������������˺������Ȼ�h(hu��n)�����Ɖ�һ�����c�����̵ľ��ԕr�g�^�����P(gu��n)����ҊMircea Eliade, The Myth of the Eternal Return������һ����tԴ�����c��Ȼ�P(gu��n)ϵ�ĸ��ѣ���Ȼ���x�ı��wՓ�����@�����ڽ��܉�ͨ�^����Ĭ���ķ�ʽӰ����������ش����������̼����ѭ�h(hu��n)ʽ�ĕr�g�^��Լ�ȷ������˺�һ������ģʽ�����Ľ���һ�ُ�(qi��ng)�{(di��o)�����̵��Ղ����ڽ�����������������ȫ����ľ��o(h��)���������h(yu��n)�����x��

�ɷN�r�g�^��ȈD���ս��L

�z��(li��n)�χ��C����17�(xi��ng)���ɳ��m(x��)�l(f��)չĿ��(bi��o)����SDGs�������е����܉�ֱ�ӻ��g�Ӆ��c����10�l֮�����քe�飺1.�oؚ����2.�����I��3.���ý����c������5.�Ԅeƽ����10.�p�ٲ�ƽ����11.�ɳ��m(x��)���к������12.ؓ(f��)؟(z��)�����M(f��i)�����a(ch��n)��13.����Є���16.��ƽ�����x���c��(qi��ng)��C(j��)��(g��u)��17.���M(j��n)Ŀ��(bi��o)��(sh��)�F(xi��n)�Ļ���P(gu��n)ϵ����������3��5��10��11��13�c�������е�����ģʽ�o�����P(gu��n)�����Ǯ�(d��ng)�·���ߵ�ʹ��������

(li��n)�χ��ɳ��m(x��)�l(f��)չĿ��(bi��o)��SDGs�����c����ֱ�ӻ��g�����P(gu��n)�ă�(n��i)��

�����o�����|

�ڵ����܌W(xu��)�Ŀ��������������ɢ�����֮�g�ĸ�̎��̎���f��֮�����ҟo��(n��i)��֮�e�����@�ӵı��wՓ����������ľȶȲ����^(q��)���Ԅe���A�������e�������������ڵ��̵ĿƸ�֮����Ů������ͯ��������ū�`���Ժͳ�������һ��ͨ�^�e�۹����¶����ܷ��������������н̟o���ȫ��Ӱ������������Ї��ġ���(d��ng)�������c��������������һ�w֮���档�@����?y��n)������ġ���Ȼ���x�����wՓ���S����(d��ng)���ƌW(xu��)����(d��ng)���Ї�����V���Ӽ{�������f�������ȡ�����Ҳ������?y��n)�����������ߌ����̵�Ų���c�������c��(d��ng)���Ї�������Ⱥ���`������Ҳ����֮ͨ̎��

������(j��ng)��

��(d��ng)�µ��̵Į�(d��ng)��(w��)֮�������ڡ���ͬ������š���ҕ�����������s�Ľ�(j��ng)���wϵ�M(j��n)�Ї�(y��n)֔(j��n)?sh��)�������������һ�ݺ�������Ǣ�ġ��?j��ng)Ŀ�����^�������н�(j��ng)���M(j��n)���з�������̎���ľ��x�c�U����w�{�������x���wϵ�c˼��Ҫ�c(di��n)���M(j��n)���鮔(d��ng)���ˣ��oՓ�|�����������ṩһ���ɹ�̎�����{(di��o)�m�ġ���������(sh��)�`��ܡ����@һ��܌�������y(t��ng)�����еĻ��������c���ǸɵĿ�܃�(n��i)�������顰�ط������l(f��)չ���������{(di��o)�m���g���@�ͺ���ط����ĵ��̿ƃx���mȻ�L(f��ng)ò�����������������T�硰�l(f��)�t�������١��@�N��Ҫ�ăxʽ�Ǽ����������ڡ����ӡ��c���f�ӡ�֮�⣬���������ڵ���(j��ng)ؽ���M(j��n)�з��g�������DZ��桢��(qu��n)���ĵ�����������ĺ�������(j��)��

�ġ��ܱ�

�ڡ���ͬ���c����š���ҕ���������̵���Ҫ�ܱ�����������Щ���������������`�ԣ������ӱ��������Ⱥ��������Щ���c����ͬ�������ڳГ�(d��n)؟(z��)�θ��������������������ͺ���������������̵Č�Ԓ����(y��ng)�����ǡ����Ļ��\(y��n)�ӡ����¼o(j��)Ԫ�����S��������ͬ�Ӽ�ؓ(f��)�����������(sh��)�F(xi��n)���w�ȶ�ʹ���ġ������ڽ̡���

�����˲�

�������cɽ�ӵ�ʿ֮�g�ĸ�Ĥ���H�H�ǡ�����ģʽ���c�rֵ�^�������Z�����ַ�������ء��������c��˼����?y��n)����������������������Ї����˽⣬�h(yu��n)����ɽ�ӵ�ʿ���������˽������@�N��Ϣ�����ȵ���r��������Ҳ���y�������õĺ���������ʴˣ���Dz��W(xu��)�������xһ�������ڌW(xu��)��(x��)֪�R�c���g(sh��)�����о���������Փ˼���c������r�gģʽ������һ����Ҳ���ڔU(ku��)չҕҰ�����M(j��n)֪Ҋ�����ⲻͬ���塢��ͬ�Ļ���˼�S��ʽ�c�rֵȡ��IJ�Լ������������˲��ܱ��C��ȫ����̵Ĺ��������е����܉����_���_(d��)�������������C�����^���еı������Լ��ڵػ��^���е��`�����������DZ����εء�Ų�á���

��Փ�� ��һ��Ⱥ�w���������ĵ��̌W(xu��)��

�c�����߲�ͬ���W���������h�W(xu��)���y(t��ng)�µĵ��̌W(xu��)�ߣ������̱�����B(t��i)����������˽����@���H���Ԍ����ı��ľ��x�����������ڵط�����Č�(sh��)�ؿ�������������Ŭ��������������о����īI(xi��n)�����о����xʽ��Ұ�������ط�����vʷ���Լ����^�ڽ��о����I(l��ng)��ijɾ��Ȼ�������ڿ�^(q��)������c�YԴ�������҂�Ҳ�����������@һ�������̱�������ĺ���W(xu��)�ߎ����������������������֧����������Ԓ�Z���g�������ı��^�о���ʽҲ�����ˁ��ތW(xu��)�߸�����������x������������@Щ�W(xu��)������Ҳ��������(j��ng)���˰ݎ��ķ���ߣ������������������ڡ����쌤�[���o(j��)��ʩ�������������������������̌W(xu��)�߲��ǵ��̌����������Ҫ�����ѡ��������lj����߂����������������������ߌ��ڵ��̵��J(r��n)֪�Ի��s�ڡ����f�܌W(xu��)�������������̡���ģ��������ȱ�������y(t��ng)���̽�(j��ng)���ϵ�y(t��ng)�W(xu��)��(x��)�������������ĵ���ͽ����ʩ�����Z��p.255����

�������̷�����ʩ���ˣ����cꐘsʢ���L���ң�

�M�ܺ�������о��ɾ��Ȼ������l(f��)չ�����R����(zh��n)��2024��12��9�������Ľ��������Ęs�ݕ��ϰl(f��)����һ���}�顶�ڱ�����У�O(sh��)�����̌W(xu��)�vϯ���ڡ��ij��h������ָ�������ڏ�δ������٣����Ї������ĸߵ�������������������(qu��n)���ĵ���������?y��n)顰�����ߡ����ġ�Ŭ������������������̵��J(r��n)�R���H�dz����ޣ�����ʮ��Ť������ֱ�Ӻ�����ǵ����о��ڸ���Ҫ��W(xu��)�б�߅�������о��YԴ�O�ȅT�����ڰ��Ľ������ݺ���ȫ�����H��һ����W(xu��)�����ݴ�W(xu��)ʥ�Ű�����У����һλ���ڣ�Dominic Stauve�����T���µ����о���ʿ�����B(y��ng)���c�ˮa(ch��n)�����ȵ��������ڽ���ʮ���̵��Ղ���Ŀǰ������20������У�(xi��ng)Ŀ֧�ַ��W(xu��)�о����W(xu��)��(x��)���������˹̹��������˹�D�ȳ�������У���������о��ɴ����R�����Σ�C(j��)�����о����̵ČW(xu��)�����˾͘I(y��)Ҳ���ȡ�����p�ޡ����@�M(j��n)һ��ϡ��˵����о������w���c��ע����

�oՓ�Ǐĵ����������˲����B(y��ng)��߀�LJ��H����Ԓ�Z��(g��u)���ķ�����f�����χ��H�YԴ���ڱ������W���O(sh��)�����(xi��ng)�����о��vϯ�����ǵ��������������Ҫ��(zh��n)��֮һ��

2024��12�£�����̹�偆��ɣ��������W(xu��)�����Ľ����ژs�ݕ����vԒ

������ص��҂�һ�_ʼ�Ę�(bi��o)�}��������ܲ��ܳ�������β��ܳ��ɣ�

�ژ��˽������á�����˲����ܵõ������^�c(di��n)�ڽ���_��(sh��)����һ���Ĵ����������������J(r��n)�顰�Ї�����������ˡ����@��(sh��)�H�ǵ������c����������R�ΑB(t��i)�L�ڵĻ����^�̣����߸���������^�ġ�������������u�γɵġ��A��֮�e�������ڡ������ď�ɢ������ǧ��ǰ�����ڵ��̽o���˷dz���ͬ����ʮ�ֺ��εĴ𰸣�һ����ֻҪ�܉��������������o��������{(di��o)�m������Ȼ���c���˺�ͬ���c�����ͬ�����cɽˮ�����º�ͬ����K��һ���ܡ��c����ͬ�����o�����|��

��������������������

�����Č����^���еõ�����Ůʿ�����������ąf(xi��)�����ش˸��x����

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)