ԭ��(chu��ng) ����|�ɵĴ��ϑ����������һ��ʲô�ӵ��ˣ�

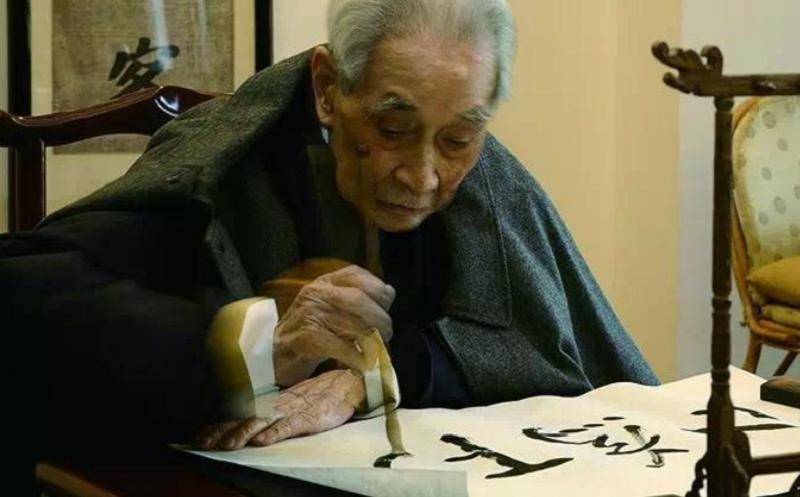

2012��9��29�����ϑ������������95�q��Ȼ���������ѽ��x��������һ�����f���l(f��)���T�ࠎ�h������δ��ƽϢ��

�ϑ�誵��S��ҕ���顰���W����һ���ڎ�����������W�gؕ�I���ַQٝ�����^��һ�������u�߅s��������س�؟���ǡ������_�ӡ���

���ĉ��������ϑ�誵��u�r��M�˷��硣һ�������J�����h�ǂ��y(t��ng)���x�ϵć��W���������ǂ��Ļ�������������Щ���J������ԓ�w�顰����������ķ������ϑ�誵��ČW����Ҳ����һЩ�W�߇������u��������������x��ֱ�ԣ����ĕ����Q���g�v�x�����ݺ��ԁy�Z���m����ä�����x����ô���ϑ�誾����ǂ�����Ļ�����߀��һ��������_�����������҂���һͬ���M�ϑ�誵�һ����̽��������������һ������

�ϑ������1918��3��18��������ČW�I(y��)�ɿ��s�ஔ��⣬����һ��̎�ڰ༉����(sh��)��һ��λ�����c������ć��W��������ȥ���h��������ϑ�課�δ�@�F(xi��n)��ʲô�e�����x��1931����С�W���I(y��)��ԇ�r�����ٴ����е���(sh��)��һ�����ֻ�õ���һ���ޘI(y��)�C�����ɿ��IJ�����������ĸ�ĸʮ�֑n�������������ŗ��W�I(y��)���D���W��һ�T��ˇ����һ�ݿ����B(y��ng)�Һ��ڵĹ�������ĸ��������������ֻϣ���ϑ���܉�ƽ�����^һ�������dz����^����Ȼ�����ϑ�課�δ������������\�İ��š����x������һ�l��·�����ԌW���ڸ�ĸ��֧���£���Ո�����~��ˡ���μ�ͥ�̎������~��ָ�������ϑ���_ʼ�˞���������ԌW���ġ�

1935����17�q���ϑ���ڸ�ĸ�İ������c�̱���Y�飬����֮�����������˺�����Ȼ�����M���ѳɼ����I(y��)���ϑ�課�δ�ŗ���֪�R��������������W�ģ������D�������g��ǰ���㽭��һ�҇��g�^����������K������I(y��)���ɞ���һ�����g�̹���

1937�������Ց�(zh��n)�����l(f��)���ϑ�����W�����g�����ṩ�ˌ��H�đ�(zh��n)�����ܣ�������Ȼǰ���Ĵ�������������܊У�����о����ʮ�ڣ��S������܊У����܊�ٽ���꠵�һ�T���˕r���ϑ���Ԟ��Լ������������c܊o�����B�������\�s���а�����

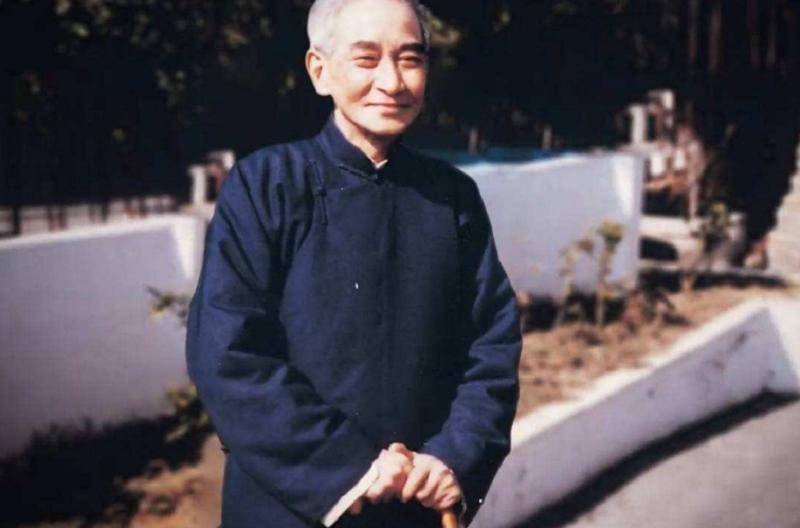

1943�����ϑ��ͨ�^һ��żȻ�ęC���Y�R��Ԭ����������һҊ������˺���Ԭ�������I������ʰ���ˌ��ČW�ğ��顣�˕r��ǡ��̓���Ϻ������ؑc���֡��o��Ϣ�ķ�������Ԭ���Ɏ����ϑ��ǰȥ��Ҋ̓�ƺ��У������S��һ��ȥ�˳ɶ����`�r�����ϑ��Ҳ�ڴ��_ʼ���������������U�����ϑ�����Ӌ���ڶ�üɽ�]�P������Ȼ���� ���������Ӻ������������ò��x�_����K�x������ͨ���^�m(x��)�]�P��

1949�����A���͇����������ϑ��һ���w���_�������g���_���ć������δ�W��������У��Ո��ǰȥ�v�W���mȻ�@Щ�v�W�C�����ϑ�誸е��s�������@Щ���������ܞ��������S�����������ͥ�Ľ���������Ȼ���������˾S����Ӌ���ϑ�課��ò���1955������ˡ��U���y����Ȼ��ԓ�����N���sʮ�֑K����һ��Ҳ�]�u��ȥ��̎�������е���ֻ�����Ј��϶����Լ��ĕ������@�ν��v�ɞ����������D�y�ĕr����

Ȼ�����ϑ�課�δ��˷ŗ����ڽ����Ěq�����������ˡ�������x��ጡ��͡���٤���x��ጡ��ɱ��������f�o�ˆ������@���D������ӌ������f�o����һ�ξ�Ŀ���������\�������ϑ����Kӭ�����D�C��

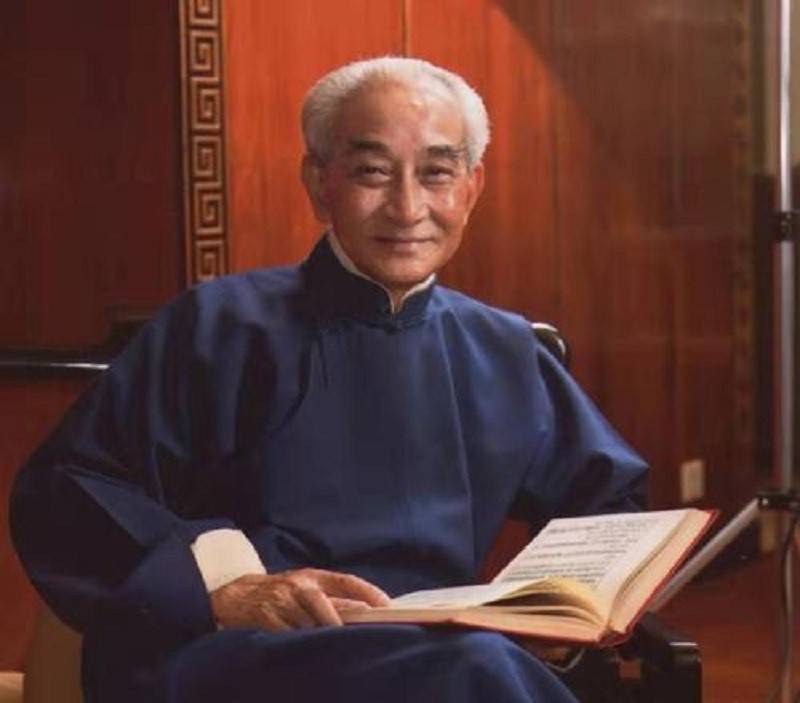

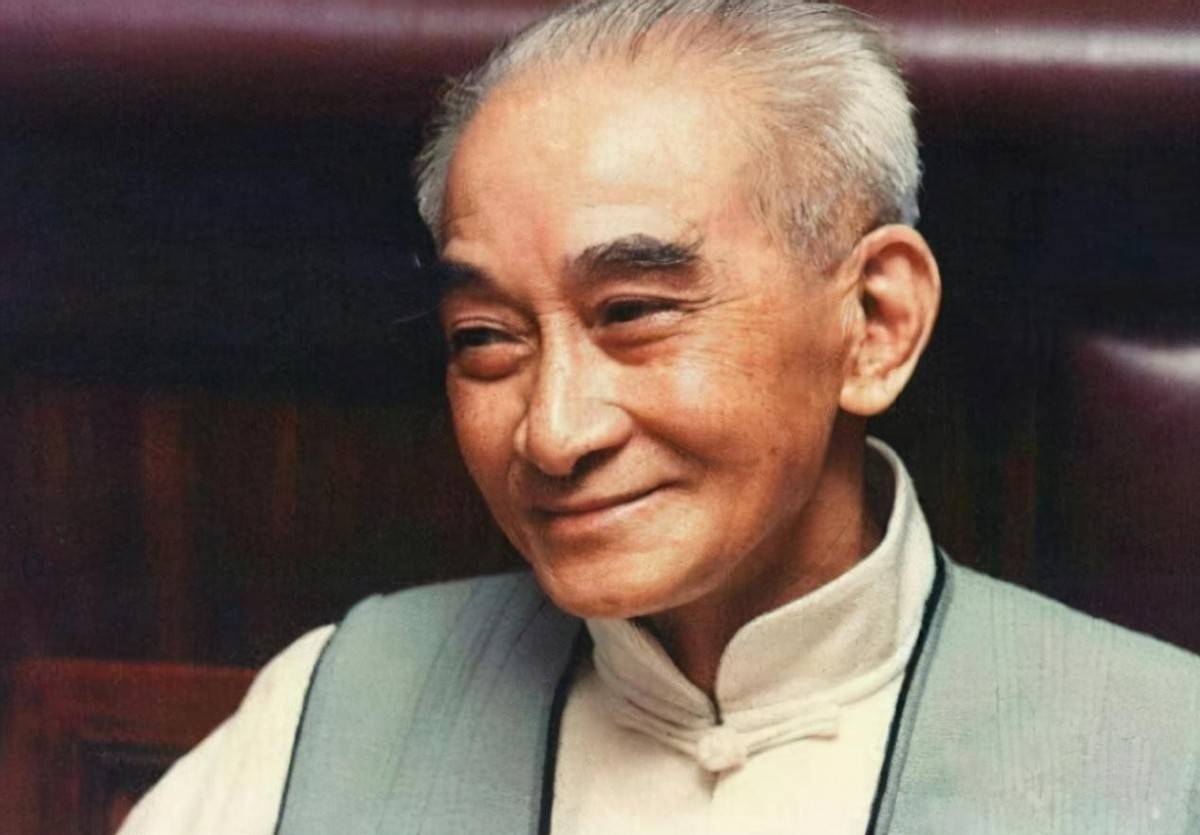

1963�����_���ĺ��\�I(y��)���^��ܱ��c�ϑ�����R���M�ܗ�ܱ����r�������������������^�����ĥ�Z���ϑ�誽K���A���˗���������˺����{���ܱ���Ӱ������ϑ�誵�������u�õ�������1963�����_���Ї��Ļ���W��(chu��ng)�k�ˏ�������Ո�����ζY�WԺԺ�L�c���ڣ��S���������_���o�ʴ�W�_�O�ˡ������n�����n�����o̓ϯ���ϑ�誵ČW�gӰ����_ʼ�Uչ���S�����̽�ľ�ӢҲ�ɞ������ĵ�����

�S�����o���ϑ�誵ČW�g�v������ͽ���Խ��Խ�l��������Ӱ������_���������^(q��)���l(f��)����1985�����ϑ���ƾ������Aʢ�D���_ʼ��������ꑵķ۽z��

Ȼ�����S֮������Ҳ�в��ٵĠ��h���S�������������Խ��Խ������|��������ͱ����������ȌW��ֱ���ϑ�誵���Ʒ��և�o�������o���J�������������@Щ���u���l(f��)�ˌ��ϑ�誵ďV�����h��

�@һ�еĸ�Դ���䌍�����ݵ��Ļ��ĸ����������o��ʮ������_���Ĺ��I(y��)��������������Ѹ�����L��ͬ�r������˼��ě_��Ҳ�����˂��y(t��ng)�Ļ��c�F(xi��n)������֮�g�ľ��ѿp�����ϑ��ǡǡ�������ǷN���y(t��ng)�Ļ��Ļؚw���c���r�S���ܵ�����Ӱ푵ČW�߽�Ȼ��ͬ���@Ҳ������������Խ��Խ������u���|�ɡ�Ȼ�����挦�@Щָ؟���ϑ��ʼ�Kδ���ؑ��^���������t�ر�ʾ�Լ���һ�o���L��һ�o��̎���������������˘O����{�đB(t��i)�ȡ�

�ϑ�誵Ġ��h���䌍���L���Ļ��_ͻ�Įa�����ϑ�課����njW�g�ġ����y(t��ng)����������ͨ�^ͨ�������Z������ͨ����Ҳ�ܽ��|����W�ć��W�������@Щ��Փ�������д�������С��覴���Ȼ�����҂��������ȫ�P�������ČW�����Ļ������ϵărֵ���ϑ�誵���Ʒ���mȻ���������s��Ȼ���l(f��)�˟o��(sh��)�ˣ��e����ͨ�^�v�⡶Փ�Z����ʹ�ÿ��ӵ��ǻ۸���������Ȥ���S������˶��������˽��������������ġ��϶U���ա�ҲӰ��˴����ű����S�������@�ζU�ތ��`���ҵ������`��ƽ�o��

���H������ϑ��߀�ں��{�ɰ��Pϵ���Ƅ��������˷e�Oؕ�I��1980���ĩ�����ɰ��Pϵ��u������ϑ����1992��6��16������ˡ���ƽ�����f(xi��)�̽y(t��ng)һ���h��������ɰ���Մ�춨�˻��A����߀���c�˽���F·�Ľ��O�����������Ŀ�����L�Ϳ�������ֱ���F·���ͨ܇���@һ�vʷ���Ŀ��־���й��c�_����������ƪ����

��K���ϑ����2012��9��29��ȥ��������95�q���vʹ���h��������һ��������ؕ�I�s��Ȼ���ɺ�ҕ�������������҂����S���ԌW�����挦���h���������ԷƱ���̹Ȼ����ÿһ���߷�͵��������o��������

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)