[ˇ�g(sh��)�sՄ] ���J�u(p��ng)��ˇ�g(sh��)̓��(sh��)֮���е��������Ҵ��������Pī�����c�Ј�(ch��ng)����

��1 ���� 41 ����x 2025-09-03 19:47���J�u(p��ng)��ˇ�g(sh��)̓��(sh��)֮���е��������Ҵ��������Pī�����c�Ј�(ch��ng)����

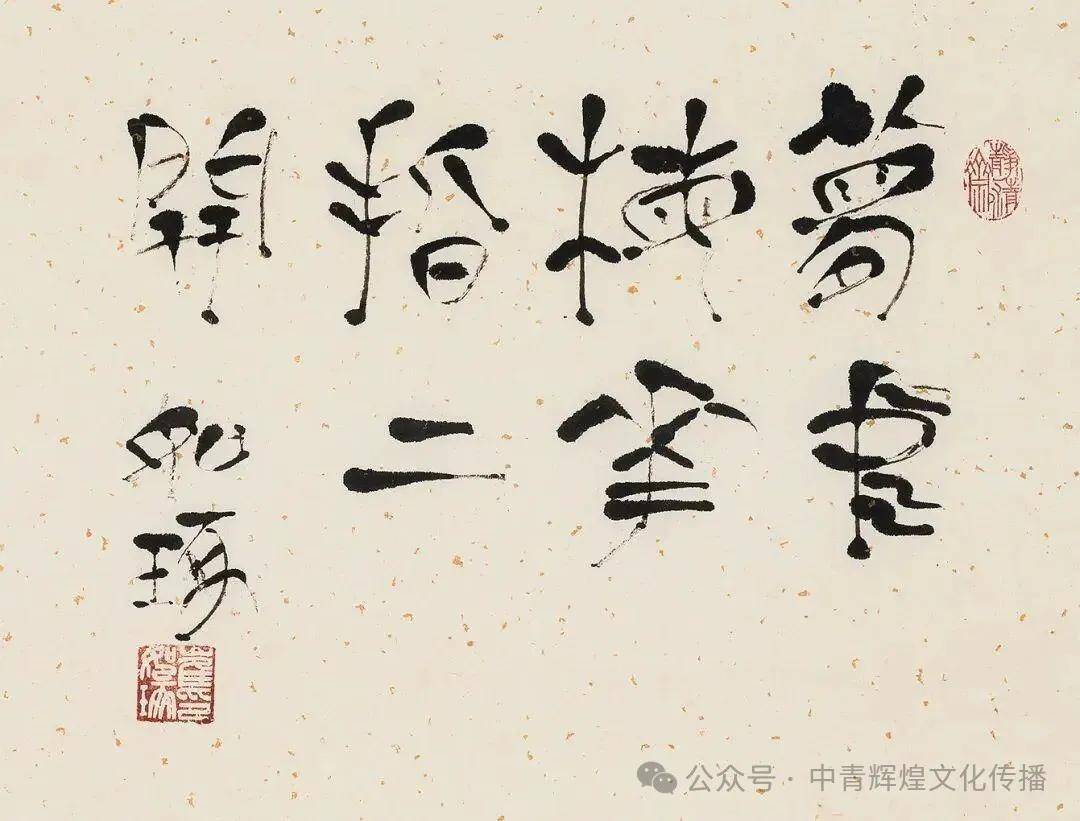

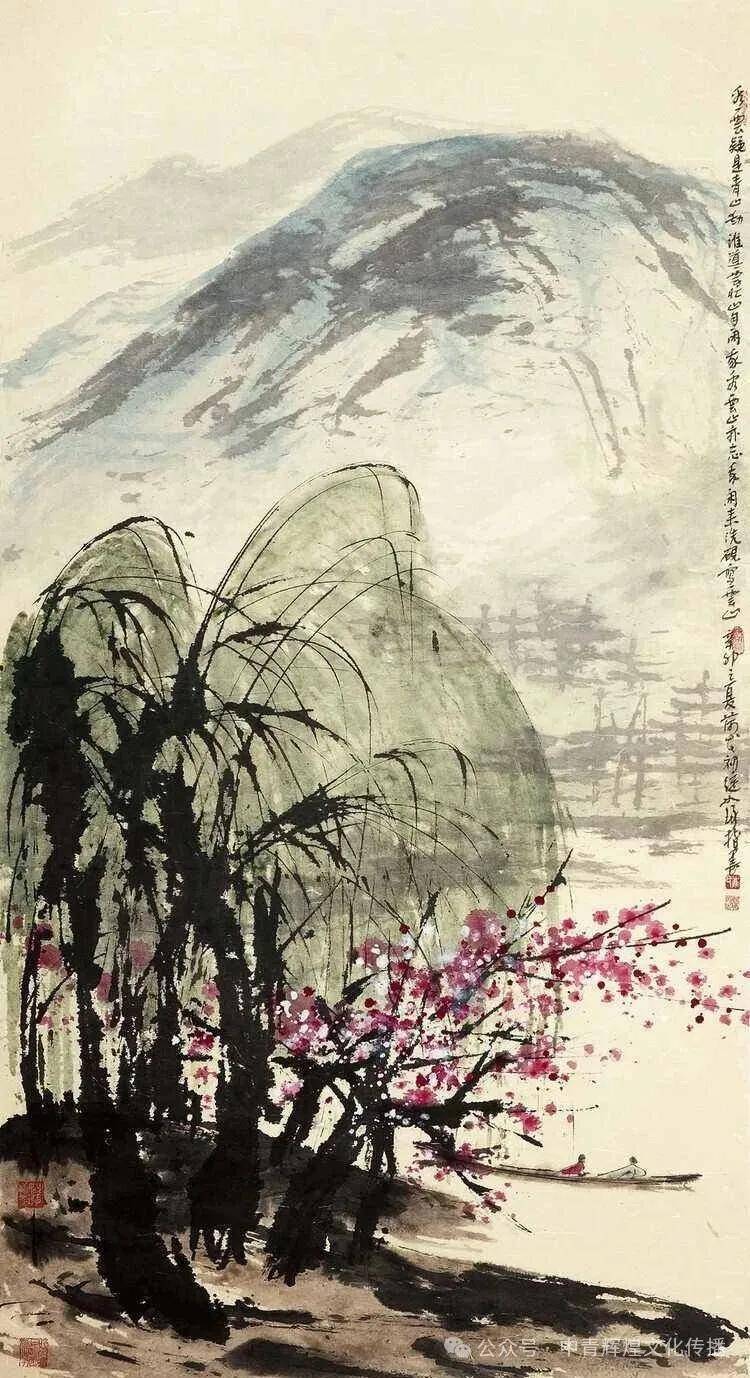

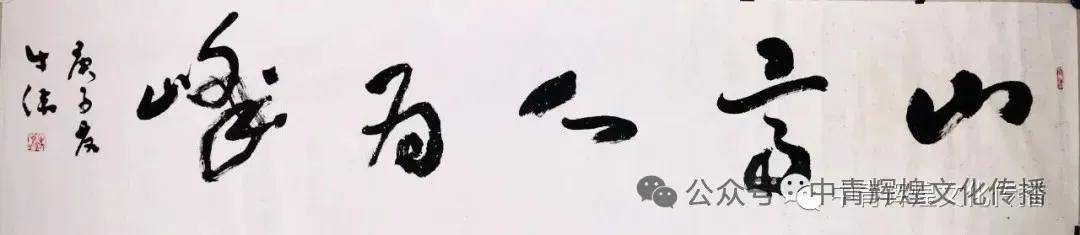

����������(d��ng)�����������b�ؼ����ղؼ���1944�����ڱ����������A����1981�궨��������1984��@�������~�s������W(xu��)�s�u(y��)ˇ�g(sh��)��ʿ�W(xu��)λ��1996�귵���Ї����ӱ�����2016��@�ζ��_˹���e���g(sh��)�W(xu��)Ժ�s�u(y��)��������(d��ng)�x����_˹ˇ�g(sh��)�ƌW(xu��)Ժ�s�u(y��)Ժʿ��ͬ��2�����ڹʌm����Ժ�e�k��̫���������������ˇ�g(sh��)�ʌm��չ�� ��7�«@Ƹ��ʌm�о�Ժ�s�u(y��)����F(xi��n)���Ї�ˇ�g(sh��)�о�Ժ��ʿ����(d��o)��������Ҫ�L����Ʒ�С�ʢ�����L(f��ng)������ָīɽˮ���_��(c��)퓡������l�ʹ�����Ӱ����������o�ޡ������ュ�w����������Сѩ����������ͨһ����������ɽѩ�⡷������Ҫ�����ļ��С��Ї����F(xi��n)�����Ү������������������箋��ȫ��������������������ɽˮ�����������L(f��ng)ʢ����(chu��ng)���o(j��)��(sh��)�������������^������

��ɫ�r����ˇ�g(sh��)��������ֲ���y(t��ng)�Ą�(chu��ng)��̽��

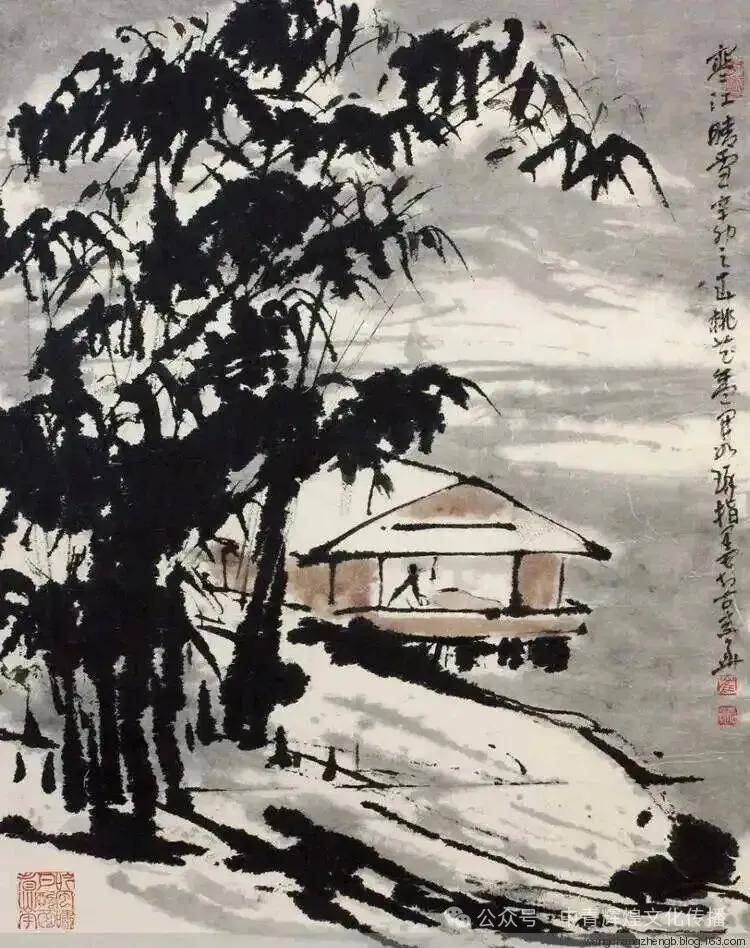

�����������ڮ�(d��ng)�������H�ߠ�(zh��ng)�h�s�ւ��ܲ�Ŀ����ˇ�g(sh��)��ɫ�q��һ�����������y(t��ng)�c��(chu��ng)�µď�(f��)�s������������ȡ��ʯ�����˴�ɽ�����Dz��T������ʯ�Țv�������������������U�T�����������Е��������b����������Ă��y(t��ng)������������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)��䁾���һ�l��(ji��n)��(sh��)�ĵ�·��

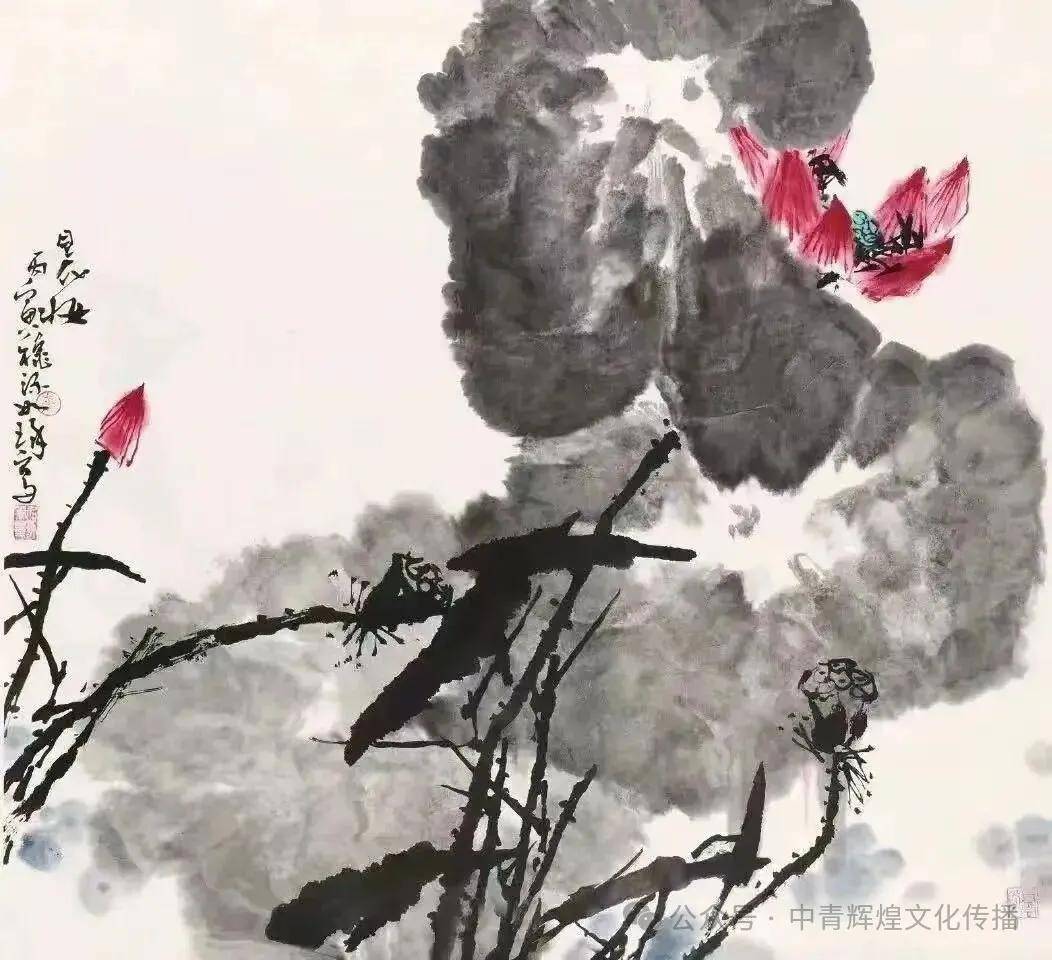

�������ڵ���Ʒ����1961 �ꄓ(chu��ng)���ġ��mʯ�D����1962 �ꄓ(chu��ng)���ġ���÷���У��҂��������ؿ������y(t��ng)�Pī��Ӱ�����Ǖr(sh��)�������������S���@���ۣ��s���@¶����(du��)���y(t��ng)�L������������c����(zh��n)�����������еľ��l����(g��u)�D����ī������ѭ�����y(t��ng)�L���ķ�ʽ��һ�Pһ���g���nj�(du��)���˹Pī�������\�¾���

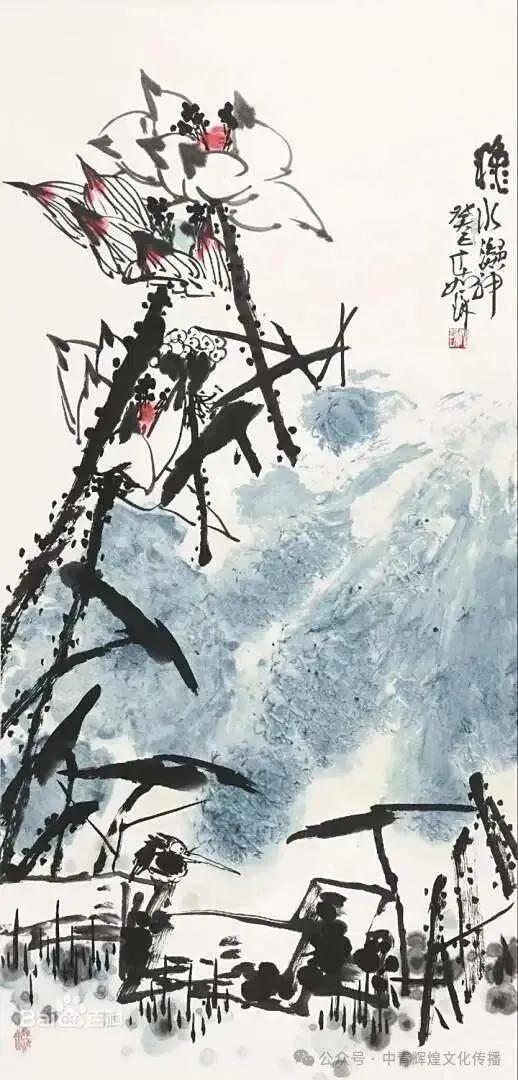

�S���r(sh��)�g�������cˇ�g(sh��)��(sh��)�`�ķe������������u�_ʼ̽�������Լ���ˇ�g(sh��)�Z�ԡ�����ָī���eī����ī�ȼ����ں���ָ�Ʋ��ã���(chu��ng)�����T�����Ʒ��������ָīɽˮ��Ʒ��������һЩ��������У�ɽ�n���ۜ����ͨ�^�eī�ČӌӯB�ӵ���չ�F(xi��n)��īɫ�ĝ���ɝ�׃���S�����I���һ�N����Ŀ��g������ָī���\(y��n)�ã��t�鮋��������һ�N��(d��)�ص��|(zh��)���c�`��(d��ng)������ָպī�ڼ���Ħ����������ͿĨ�����µĺ��E�֫E����ʧ��(x��)ā���·����˸��ܵ������ڄ�(chu��ng)���r(sh��)�ļ����c�S�����@�N����ͬ�����ЙC(j��)�ںϵķ�ʽ���ڲ��֡��·��͚��(sh��)�ϱ��F(xi��n)�ú���������ɽ���������c�Pī���㝙(r��n)������ã��o���ԏ�(qi��ng)�ҵ�ҕ�X�_������

�ڻ��B�����棬���P�µĺɻ����Qһ�^���硶ʢ�����L(f��ng)�������~����韹P��ī�L������ī�κ�(ji��n)�ⷱ����ī�ɝ��m�������Ó���ɻ����G�����ģ�����������������(d��ng)�����������~�r�����Ի��r�~֮�ⱻ���_(d��)������M�������@����Ʒ�����҂����ܿ������y(t��ng)���B���Ќ�(du��)�����ΑB(t��i)����퍵ľ���(zh��n)�������ܸ��ܵ������ڹPī�\(y��n)���ϵĴ�đ��(chu��ng)�£�����y(t��ng)�ĺɻ��}��ע�����µĻ�����

���⣬����(chu��ng)���Ե��_��(chu��ng)��ָī�������ں��ˡ�κ�� ������ˇ����ָ���������ĹŘ�������κ�����۽���չ�F(xi��n)�����Ĺ�������һЩָī������Ʒ�����P���Ĵּ�(x��)׃�������l���|(zh��)�ж��c���y(t��ng)ë�P����������ͬ����ָ�����r(sh��)�Ī�(d��)���|��ʹ�þ��l���ߏ����c���F(xi��n)�����o��һ�N�e�ӵČ����w�(y��n)��

���w��������������ˇ�g(sh��)��ɫ�r�������^�Ђ��y(t��ng)�Ļ��A(ch��)���M(j��n)���˴�đ�Ą�(chu��ng)���c̽������ɽˮ���ͻ��B���I(l��ng)��ȡ����һ���ijɾ����γ��˴��������������(d��ng)��ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����Ȼ����ˇ�g(sh��)���u(p��ng)�r(ji��)�Ƕ�Ԫ�ҏ�(f��)�s����������(d��)�ص�ˇ�g(sh��)�L(f��ng)��Ҳ�[����һЩֵ��̽ӑ�c��˼�Ć��}��

��(chu��ng)�·����¾��ڡ��������� �Pī�����c�Ј�(ch��ng)Ͷ�C(j��)�Ĺ���

������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����T��㣬����(y��ng)���Ƽs��ˇ�g(sh��)�߶ȵġ��̰塱���s���Ј�(ch��ng)�������������������b�� ����(g��)���L(f��ng)��ˇ�g(sh��)��̖(h��o)�����γ��� ������Խ���@������Խ���� �Ļ��ι����P(gu��n)ϵ���@�N�F(xi��n)��ı��|(zh��)����ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ��ȱʧ���̘I(y��)߉�����������w��������Ʒ�ă�(n��i)�ھ�����ǡǡ�ɞ鳴���F(tu��n)�(du��)�ɲ������ɏ�(f��)�Ƶ� ���u�c(di��n)����

1�����΄�(chu��ng)�¡� �ɳ������^���vʷ�����µ����Ҙ�(bi��o)��

�������������eī���B�ׄ�(chu��ng)�ߡ���ָī�����_���ߡ� �Ș�(bi��o)���N���Լ�����������(sh��)�����@Щ���^�� ����(chu��ng)�¡� ������ˇ�g(sh��)ʷ�ϵ� ���fƿ�����s�������F(tu��n)�(du��)����� ���¾ơ� �������P(y��ng)��ָ���������İl(f��)����������������ь�ָ������p�壬��ŭ���ظ������ָ���P���յ��¼y�D���������沿����̮���ľ���֣���ˇ�g(sh��)�߶��h(yu��n)�Ǵ��������ܼ�����������۵�ָīɽˮ�����ǧɽ�F�T�ɡ�����ָī�ĺ��ر��F(xi��n)ɽʯ�Ĉ�(ji��n)Ӳ���⾳�ۜ������Qָ���䷶������������ָ����Ʒ���硶ָī�ɻ������Hͣ���� ����ָ����ë�P�� �ı�ӣ���ָ���|�Ѓ�(y��u)��(sh��)δ���D(zhu��n)����ˇ�g(sh��)��Ⱦ�����s�������F(tu��n)�(du��)���� ������y(t��ng)�L�����ߡ� ����̖(h��o)�������u��(hu��)�ϴ���������

��ֵ����ζ�����������^�ġ��eī���B������(sh��)�t�nj�ɽˮ���ķeī������(ji��n)����ֲ�����B�}���У���ī��D���ЌӌӯB�ӵ�īɫ�m���~�@�ú������sʧȥ�����ӵ��`��(d��ng)֮�����c�Dz��T����ʯ�D���� ���ԕ��뮋�� �ĹPī�ζ��ȥ���h(yu��n)���������F(tu��n)�(du��)ǡǡ�����@�N ��������ֲ�� ���w�\����������b�� �����}�Ą�(chu��ng)�¡���ͨ�^ý�w���������ұ����ȷ�ʽ�����������Ͷ�Y���`�Ԟ��@�� �����r(sh��)����ˇ�g(sh��)ͻ�ơ����@�N ���΄�(chu��ng)�¡� ֮�����ܳɞ鳴�����^�����|(zh��)������?y��n)���ȱ��������ˇ�g(sh��)��(n��i)���������ױ���(ji��n)���� ������������������ ���̘I(y��)��(bi��o)����

2���Pī��һ�����Ą�(chu��ng)����������̖(h��o)�������� �Ľݏ�

�������Pī�Z�ԵĆ��{(di��o)�c�؏�(f��)������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����T�����w�F(xi��n)���s�������F(tu��n)�(du��)�D(zhu��n)���顰�����R(sh��)�e��ˇ�g(sh��)��̖(h��o)�����ɞ齵�ͳ����ɱ�����(qi��ng)���Ј�(ch��ng)ӛ���� ���ݏ�����������ɽˮ��Ʒ�������eīɽ�n + ����ѩ���� ��ģʽ������(f��)ʹ�������wѩӭ����������ѩ��������Ʒ�����Դ���e���ױ��F(xi��n)�eѩ��ɽ�n�t�Ý�ī�ӌӷeȾ����(g��u)�D���Pī���һ�H���@�N�؏�(f��)����(y��ng)�^�߮a(ch��n)������ƣ�����s�������F(tu��n)�(du��)���x�� ��ѩ��ɽˮ�Ă�(g��)�˷�̖(h��o)�����������Q ��ÿһ�P�eī���N(y��n)������(du��)��Ȼ�ľ�η������ 2016 �걣��������u��(hu��)�ϣ����wѩ�鴺���� 3.068 �|��Ԫ�ɽ������u���ڽ�B�r(sh��)����(f��)��(qi��ng)�{(di��o) ���@�Ǵ�����ѩ��ϵ�еĽ�(j��ng)�䷶ʽ��������رܹPī�؏�(f��)�Ć��}�������ް��b�� ���L(f��ng)��y(t��ng)һ����

���B���I(l��ng)��ġ��ɻ���ه�Y�� ͬ����������ĺɻ���Ʒ�ġ�ʢ�����L(f��ng)������ӳ�պɻ�����ʼ�K���� ��韹P��ī���~ + �]���c(di��n)Ⱦ�ɻ��� �Ĺ̶�ģʽ��������ΑB(t��i)�����~�IJ��֎��]��׃�����@�N��(chu��ng)���ϵĶ������s�������F(tu��n)�(du��)�D(zhu��n)���� ���ɻ��}�ĵę�(qu��n)����������ͨ�^�e�k ���������ɻ����}չ�������桶���L(f��ng)ī� ���� ���������B�������ȷ�ʽ������һ�}�Ĵ���� ����(g��)��ˇ�g(sh��) IP����2011 �꡶ʢ�����L(f��ng)���� 1.28 �|��Ԫ�ɽ��������@�N ����̖(h��o)�������� ���״γɹ� ���� Ͷ�Y��ӛס�IJ��ǹPī���ζ������ �������� = �ɻ� = �߃r(ji��)�� �ĺ�(ji��n)��߉�����@�N߉�Ľ�����ǡǡ��ه�����Pī��һ�����ڏ�(f��)�ƵĄ�(chu��ng)��������

3���⾳�ն��������ȱʧ�顰�Y�����¡� ·

ˇ�g(sh��)��Ʒ���⾳�����`������������������Ʒ���⾳�ն�����б������s�ɞ��Y�����������̘I(y��)���¡� �Ŀհ������ľ�ɽˮ���f�ュɽ�D���������L(zh��ng)�_(d��) 10 ����ɽ�n��������F���@�������ϟo���������sȱ�����Ҍ�(du��)��Ȼ�Ī�(d��)�ظ��� ���� �ț]�и���ʯ����ɽ��˶��ɡ��Ќ�(du��)���ɽ�ӵğ�ۣ�Ҳ�]�����Ⱦ���fɽ�t�顷�Ќ�(du��)�r(sh��)������ĺ���(y��ng)��ֻʣ�� ������o��(d��ng)�� ��ҕ�X�_�����������@��һ�� �����Į������������F(tu��n)�(du��)�x���� ��ʢ��ɽˮ�������������徫����d�w�� �Ⱥ�������� 2020 ���һ��(ch��ng)����(ch��ng)���u������ij��I(y��)�� 2.5 �|Ԫ��ُ������ُ���挍(sh��)Ŀ���������J(r��n)����ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ�����ǽ��� ���߃r(ji��)ُ�����Ҵ����� �����^������I(y��)֪������

�@�N���⾳�ն��� �c ���Y�����¡� �ĽY(ji��)���������ĕ�����Ʒ��ͬ�����@��ָī�������߈@��・ѩ�����m�P���Єe�ë�P�������sδ�܂��_(d��)���~�еĺ��~���(sh��)��ֻ�džμ��������٬F(xi��n)���������F(tu��n)�(du��)�s�����c ���tɫ�Ļ������҇���ѡ� ������ͨ�^��ٛ(z��ng)�o�ط����g(sh��)�^���e�k ���tɫ���}����չ�� �ȷ�ʽ������Ʒ�N�� ���������(hu��)�r(ji��)ֵ�� �Ę�(bi��o)�����M(j��n)��̧���Ј�(ch��ng)�r(ji��)����(sh��)�����@�N ���o��еļ���չʾ�� ֮�����ܱ��Y��������������?y��n)����]�й̶����⾳ָ���������S���������Ј�(ch��ng)������̘I(y��)������������������⾳����Ʒ����ˇ�g(sh��)��(n��i)���ǹ̶����������y�Ա��Y���S��ٿ���

4���}�ĪMխ������(chu��ng)����������ϡȱ�Գ����� ����

�������L(zh��ng)�ھ�����ɽˮ���ɻ���÷���Ȃ��y(t��ng)�}�ģ�ȱ���}�Ą�(chu��ng)�����s�������F(tu��n)�(du��)���ã���������}��ϡȱ�ԡ� �ļ������T��(d��o)Ͷ�Y�߸��L(f��ng)������������Ʒ�У�ѩ��ɽˮ���ɻ��}��ռ�ȳ��^ 60%���ҳ���]�����}��ͻ�����@����ˇ�g(sh��)ҕҰ�Mխ�ı��F(xi��n)���s�������F(tu��n)�(du��)������ ����ע���y(t��ng)�}���������Ļ����}��������������ͨ�^����ijһ�}����Ʒ����ͨ�������� ��ϡȱЧ��(y��ng)������ ���猢��������÷���}����Ʒ�H�ų� 10 ���M(j��n)���Ј�(ch��ng)�������t���P(gu��n)(li��n)�C(j��)��(g��u) ���i�}����Ȼ��ͨ�^ý�w��Ⱦ ��÷��ϵ�д�����ϡ�����ղؙC(j��)��(hu��)�y�á�����ʹͶ�Y�ߠ�(zh��ng)����ُ��2018 ������ī÷�D���� 8600 �fԪ�ɽ�����r(ji��)�ʸ��_(d��) 300%�����������@�N ���}��ϡȱ�Գ����� �IJٿv��

�@�N����߉�Ŀ���֮̎������������(chu��ng)���ġ����ԡ� �D(zhu��n)�����Ј�(ch��ng)�� ��ϡȱ�ԡ����}�ĵĪMխ������ˇ�g(sh��)��ȱ���������ɞ� ����ֵ���ϡ������֮�£��ǹ��мȮ����y(t��ng)ɽˮ��Ҳ�����о��^���l(xi��ng)����Ұ���}�ĵĶ�����չ�F(xi��n)�ˏV韵�ˇ�g(sh��)ҕҰ���s����Ʒ �����o���㡱 �y�Ա��Y���Ŕ���������������}�ľ�����ǡǡ�M�����Y�� ���رP������ ������ ���� �}�Ć�һ��ζ�������ƿ���ͨ����������y(t��ng)һ���Ј�(ch��ng)�J(r��n)֪���M(j��n)�������ײٿv�r(ji��)����

�Ј�(ch��ng)������b�����ף�ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ�ķ���c�`��(d��o)

�ڮ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)�Ј�(ch��ng)��������������Ʒ�r(ji��)����^һ·�j������(chu��ng)�����T������զ������u�o(j��)���2011 �꣬����Ʒ��ʢ�����L(f��ng)���� 1.28 �|��Ԫ�ɽ����ɞ������^�|��Ʒ��2016 �꣬ѩ��ɽˮ���wѩ�鴺���ڱ�����۴������u��(hu��)���� 3.068 �|��Ԫ�ɽ���ˢ����ԓ���ȫ������������Ʒ����߳ɽ��o(j��)䛣�2022 �������� 6.1 �|Ԫ�Ŀ��ɽ��~�B�m(x��) 8 ���s(li��n)����(r��n)�Ї�ˇ�g(sh��)����� ���@Щ�@�˵Ĕ�(sh��)�ֱ������Ǐ�(qi��ng)����Ј�(ch��ng)���b�����ڰl(f��)�]������

�ĠI�N���ԁ���������������F(tu��n)�(du��)�dzɹ��������������ø��N�����M(j��n)�������ƏV�������l���e�k����չ�[���ć���(n��i)�Ĺʌm����Ժ������Ķ��_˹�ȇ��ҵ���Ҫչ�[���ģ��������˴�������Ʒ����Ӱ���@Щ��Ҏ(gu��)���չ�[�������˴���ý�w���P(gu��n)ע�c��(b��o)�����O�������������ˇ�g(sh��)���֪�����cӰ���������2016 ���ڹʌm���Tչ�d�e�k�� ��̫����� ���� ������ˇ�g(sh��)�ʌm��չ������չʾ������ԵČ���ɽˮ�����⻨�B��ָīɽˮ��ָī���B��ָī������Ʒ 209 �� (�M)��չ�[Ҏ(gu��)ģ�����ý�w��������w�أ�ʹ�ô�����������һ�r(sh��)�g��ˇ�g(sh��)Ȧ�������(hu��)���ЏV��������ͨ�^�@�ӵ�չ�[����������鮔(d��ng)��������ҵ�����(qi��ng)�����Ј�(ch��ng)��(du��)�����J(r��n)֪��

��(j��)��(n��i)����ʿ��B�������u�Ј�(ch��ng)��Ҳ���������@���Ј�(ch��ng)�\(y��n)�����E��һЩ���u��˾�c����������F(tu��n)�(du��)���к�����ͨ�^�O(sh��)���^�ߵ����ăr(ji��)���I�켤�ҵĸ�(j��ng)�ķՇ����ֶΣ��˞�̧����Ʒ�r(ji��)����������ijЩ����(ch��ng)���u��������������Ʒ����������Ҫλ�������u�������u�^���Ќ�(du��)��Ʒ�M(j��n)���^�ȿ�ٝ�c��Ⱦ������(d��o)��(j��ng)���߲���Ӄr(ji��)���Ķ��ij��߃r(ji��)���@�N�\(y��n)����ʽʹ����Ʒ�r(ji��)���c��(sh��)�Hˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ��(y��n)��ƫ�x���`��(d��o)���Ј�(ch��ng)��(du��)����Ʒ���Д���

��������Щý�w�ڈ�(b��o)��������?x��)r������ȱ���^����^�������ˇ�g(sh��)����������һζ�؏�(qi��ng)�{(di��o)����Ʒ�ĸ߃r(ji��)�����u�o(j��)��Լ����^��ˇ�g(sh��)�ɾ����M(j��n)һ�����L(zh��ng)���Ј�(ch��ng)��(du��)����äĿ��������ý�w�����������������ÿ䏈�Ę�(bi��o)�}�c�����Z�����������顰��(d��ng)�������������� ���ȼ���H�����еĴ�ҡ����@�N���Ќ�(sh��)�H������Ҳ�`��(d��o)�˴�(du��)ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ���Д���(bi��o)��(zh��n)��ʹ���S�����ڲ��˽�����Ʒ����ˇ�g(sh��)��(n��i)������r�����H�H��?y��n)�����Ʒ�ĸ߃r(ji��)�cý�w��������äĿ�J(r��n)������һλ피��ˇ�g(sh��)����

���ղ�Ⱥ�w������һ�����ղ��߲����������ڌ�(du��)ˇ�g(sh��)�ğ���c��(du��)��Ʒˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ���J(r��n)�ɶ��ղش���������Ʒ�����nj���ҕ��һ�NͶ�Y���ߡ��ڮ�(d��ng)ǰˇ�g(sh��)�Ј�(ch��ng)Ͷ�Y�ᳱ��Ӱ�����һЩ�˿�����������Ʒ�r(ji��)���ϝq������L(f��ng)�I��������ͨ�^��Ʒ����ֵ�@ȡ��(j��ng)��(j��)�������@�NͶ�Y���ղ��О��M(j��n)һ���Ƹ�����Ʒ�r(ji��)�����γ���һ�N����ѭ�h(hu��n)����������ˇ�g(sh��)�����c�Ļ��r(ji��)ֵ�Ƕȳ��l(f��)����(du��)����Ʒ�M(j��n)�������о��c���p���ղ�������(du��)�^�����@�N��Ͷ�Y������(d��o)���ղ��L(f��ng)�⣬ʹ�ô�������Ʒ���Ј�(ch��ng)�r(ji��)���(y��n)��Ó�x��ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ�������ɞ�һ�N���Ј�(ch��ng)���b�c�����ķ�̖(h��o)��

�Ј�(ch��ng)���b��(du��)������ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ�ķ���c�`��(d��o)�����HӰ���ˇ�g(sh��)�Ј�(ch��ng)�Ľ����l(f��)չ��Ҳ��(du��)��ˇ�g(sh��)�����^��a(ch��n)����һ��Ӱ푡����˂��^���P(gu��n)ע��Ʒ�ăr(ji��)���c�̘I(y��)�r(ji��)ֵ������ҕ��ˇ�g(sh��)��Ʒ��������(y��ng)�߂���Ļ���(n��i)���c�����r(ji��)ֵ���L(zh��ng)����������?q��)�����������(g��)ˇ�g(sh��)���B(t��i)������ѭ�h(hu��n)��

���Y(ji��)�Z��ˇ�g(sh��)�u(p��ng)Փ���^����Ҋ������Ҋ�ǣ���(d��ng)Ȼ���Ј�(ch��ng)���Ľ�����һ�����x��ˇ�g(sh��)�Ј�(ch��ng)��Ҳ�o�ɺ�ǡ��������������Ј�(ch��ng)���͠I�N�����ϟo���dzɹ��������҂��ಢ�������������Ļ����кͮ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�·�����ȡ�õIJ�Ŀ�ɾ͡���(du��)��������ˇ�g(sh��)�ҁ��f�����ڵIJ���ā����ǽK�c(di��n)������ͨ�����߳ɾ͵����c(di��n)��

�� ���� ��

�� �壺�� ��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)