[ˇՓ���о�] ���x�д����еĮ��W(xu��)����S���� | �Ļ��W(xu��)���_�w�_�v�V��ˇ��Ժ

��7 ���� 86 ����x 2025-06-24 01:56���x�д����еĮ��W(xu��)����S���� | �Ļ��W(xu��)���_�w�_�v�V��ˇ��Ժ

�������R��������������V��ˇ�g(sh��)����Ժ���V�����g(sh��)�^����(n��i)һ��ˇ�g(sh��)��Մ�������L(f��ng)���^���́�M�����������

�Ļ��W(xu��)�����Y��ý�w���_�w�����}�顰���������һ���������x�ߵď�(f��)���c�_�¡��Č��}�v�������I(l��ng)�^���w���X���L������S������ˇ�g(sh��)��·��

�S��������֮������ʷ�W(xu��)���S������Լ���һλ�����V�|�������҅��ӏ�(f��)����֮�����V������ʷ�^�^�T������������v���F(xi��n)����

���S�����L��˼����L�ĭh(hu��n)���У��X���Ļ������͕r��˼����������䪚(d��)��ˇ�g(sh��)�^�������Ą�(chu��ng)�����`������ƾ֣���(d��)���菽���_�wͨ�^�����S�������W(xu��)˼���γɵ�ԭ���Լ���(chu��ng)����̽���c���`����Ƚ��x��ˇ�g(sh��)��Ʒ���ɴ�̽���Ї����Ă��y(t��ng)����F(xi��n)����̽���v����

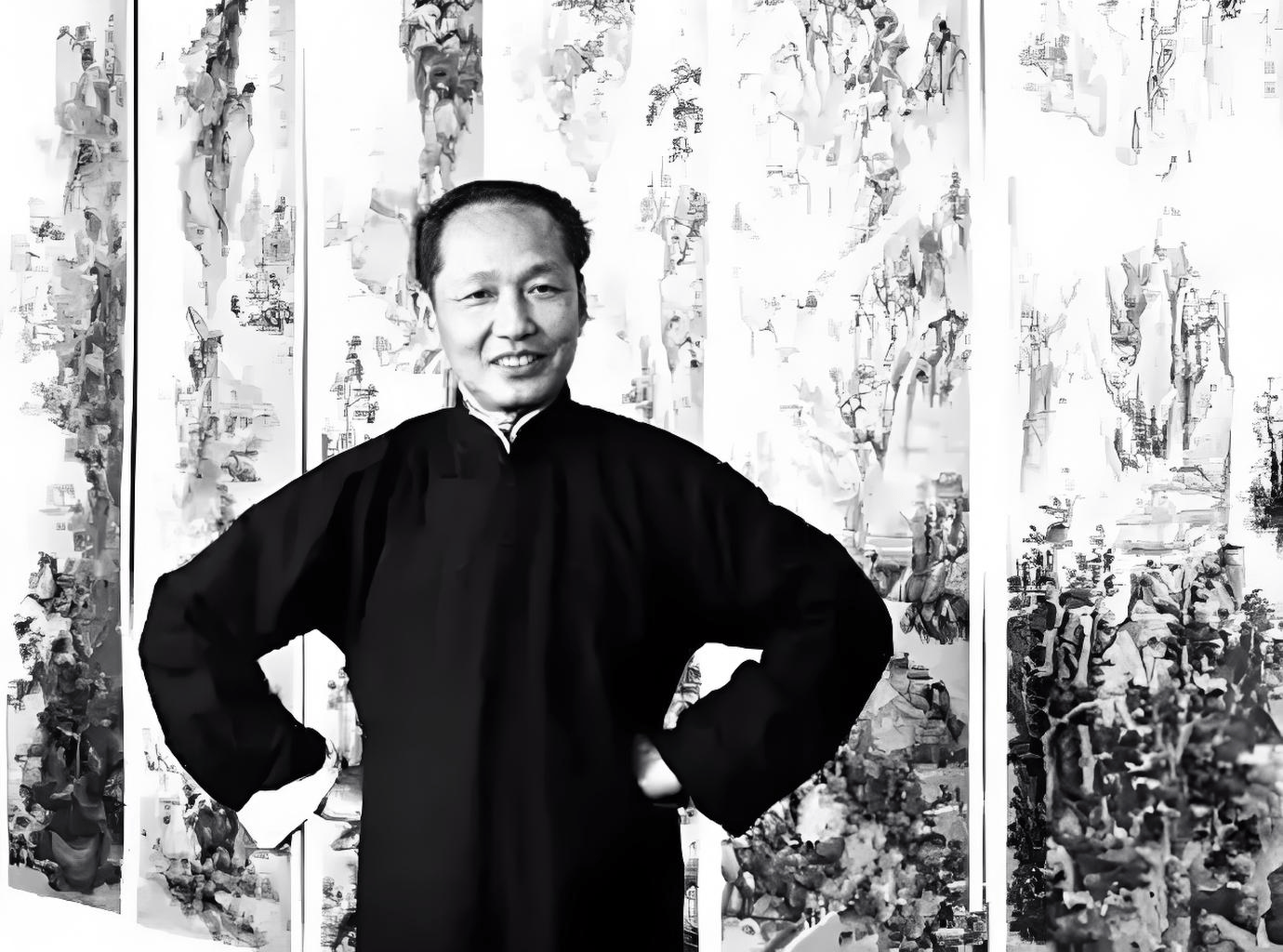

��(j��)ӛ���˽��������v���Ǟ���ϡ��h���ͺ��_�¾������V��ˇ�g(sh��)����Ժ���S����ɽˮ��Ʒչ�����e�k�Č��}�v����ԓչ�[���гʬF(xi��n)�X�Ϯ�����Ҫ�����S������50������ף�ɽˮ��Ʒ��ȫ��չʾ������ڎ������˵������Ԅ�(chu��ng)�¾���ˇ�g(sh��)�l(f��)չ�v��������ԓ�^չ����

�����족��ˇ�g(sh��)���

��������ײ�����f֮�����Ȱl(f��)

���S�����Dz���һ���������x�������v����ʼ���_�w�㒁����һ��������˼�Ć��}����(d��ng)�����g(sh��)ʷ�������g(sh��)�uՓ���S���������_�������S����ҕ�顰�������x�ߡ���

���_�w�J(r��n)������(y��ng)�������������x���c�����y(t��ng)���x���ı��|(zh��)�^(q��)�e��ǰ���nj�څ�������ķ�˼�������y(t��ng)�ġ�����֮���С������߄t�A���ڹŶ����x�������y(t��ng)ҕ�鲻�Ʉӓu�Ĝ�(zh��n)�t�����������S�����w��ǰ�������J(r��n)�飬�S������ֲ�X���Ļ������͕r��˼�������ڌ��`�в���̽���̈́�(chu��ng)�����߳���һ�l��(d��)���ڼ���ˇ�g(sh��)֮·��

�_�wָ����19���o(j��)ĩ20���o(j��)�����S���Ї���(j��ng)��(j��)���Ļ����ĵ����������Sͬ�r�������Ļ��ě_������������������|�ăɹ�������ײ�ڎX�����@��ӿ�F(xi��n)��һ����Ҫ���ң��S������ˇ�g(sh��)�x��ǡ���@ǧ��һ���ě_ͻ֮�H��

��(d��ng)�r�����������Ę�(bi��o)��(zh��n)����ͬ�M��һ����ˇ�I(l��ng)��Ă��y(t��ng)�ġ�����㡱���M�����Ї��đ�����С�f�Լ��L�����S����s��ͬһ�ɡ���������������Լ������족��ˇ�g(sh��)����������Ծ������ļ������A(ch��)��������εĺ��ărֵ�Լ�ȥ���⡢ȥ�����L(f��ng)������

���S����һ���˵Ą�(chu��ng)��˼��v�̝�s�ˬF(xi��n)���Ї���ʷ��߉܉�E���Ǐġ��챯���������������Ƴ猑�������������x֮���������⣩֮�g��һ����ҪҎ(gu��)�b�����_�wָ�����S������ˇ�g(sh��)�x�H�P(gu��n)�������˵�ˇ�g(sh��)��·��Ҳ�P(gu��n)���Ї��L����δ���l(f��)չ���������l(f��)���ˌ��Ї������y(t��ng)�c�F(xi��n)���P(gu��n)ϵ��˼����̽ӑ��

���V�|�ġ����ء��ć����о����c��څ�¡���������֮�g�Ġ�Փ���䌍�Ǽm�����ښW���L�������f�D(zhu��n)׃���c���Ї��L���������_ͻ���p��ì�����p�������������f���f�����¡���

��ʽ������Ȧ����

�����������F(xi��n)���x��������

�S�����ġ����족˼��������γɵ���

�_�w�J(r��n)�飬�@�c�S������̎�ġ�����Ȧ���������P(gu��n)���S�����ġ�����Ȧ���в����Ї�˼��ʷ�ϵ���Ҫ���������������S�e���������������w�����ص�����������LJ����ɳɆT�����硱�������о������������Գ��������x�����������������Ҿ߂�V韵ć��HҕҰ��

�@�N˼��Շ����S�����a(ch��n)�������h(yu��n)Ӱ��������������ֵġ����݇����硱�����ϵ�Ђ��y(t��ng)�L����Ʒ�c��Փ����Ҳ����Ӱ������p���S�������������S�����������������ǏV�|��Ҫ�Ĺ����W(xu��)�ҡ��̼����������Ԋ��������������Փˇ�����Ĭ����

�������������F(xi��n)���x���d��Ҳ���S������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���ṩ���µ��`�Ё�Դ�����l(f��)�F(xi��n)���������F(xi��n)���x�c�䡰������Ρ���˼�����������(y��ng)������(qi��ng)�������Ї������L���������ġ�

�ڴ˻��A(ch��)�������˂�߀����ҕ��һ����Ҫ�������Ǿ����S��������������ġ���W(xu��)���ĈԳ�������ˇ�g(sh��)�����w���R�����_�wָ���������ɵĺ���˼�����LjԳ������Ї����y(t��ng)�ٌW(xu��)���ķ�����͢�_ʼ�����ٌW(xu��)���R�ΑB(t��i)����һ�����x���Գ�ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���Ī�(d��)������

�����ɡ��Č�����

�ҵ������ڼ���ˇ�g(sh��)�Z��

�v���ĵڶ����־۽��S����(chu��ng)�����`���D�y̽�����_�w�����ˡ��������A���͡�׃���Ӆ����ɂ����Z����Փ���x���@�ɂ�Դ�ڡ����x�ĸ����������ˇ�����m(x��)�c�_�ɷN�ΑB(t��i)�����_�w�Á������S����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���ăɂ��A����

�����ڡ��������A�����A�����S������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���mȻ�ʬF(xi��n)��һ���Ă���������δ�_(d��)���_��(chu��ng)��·�ij̶����_�w���S�����ġ��Rʯ���Ɏ����͡�����ͣ�ۈD����������ָ�������ٱ������x����ʯ���鎟���������������Ұ�L(f��ng)������·��������δ�_��ġ�ŵķ��h��

����20���o(j��)50������ڣ��S�����K���ڌ��`���ҵ��������Լ���ˇ�g(sh��)�Z��������ˡ�׃���Ӆ�����͑׃���@��(d��ng)���x���_�S�e�猦��a(ch��n)��������Ӱ���

���S�e����S�����Č������Ŏ��톢ʾ���Ї����y(t��ng)�����P(gu��n)ע��ɽ��ˮ�c�Ŵ�����֮�g�Ļ������挦ɽˮ����ŷ�֮���⣬���������E�����_�w��ʾ���S�e�������������������v����ǹPī���ɵ�����c�`�еĽY(ji��)�ϡ���ֻ�м���������`�Ю��F(xi��n)�����܄�(chu��ng)����������������Ʒ��

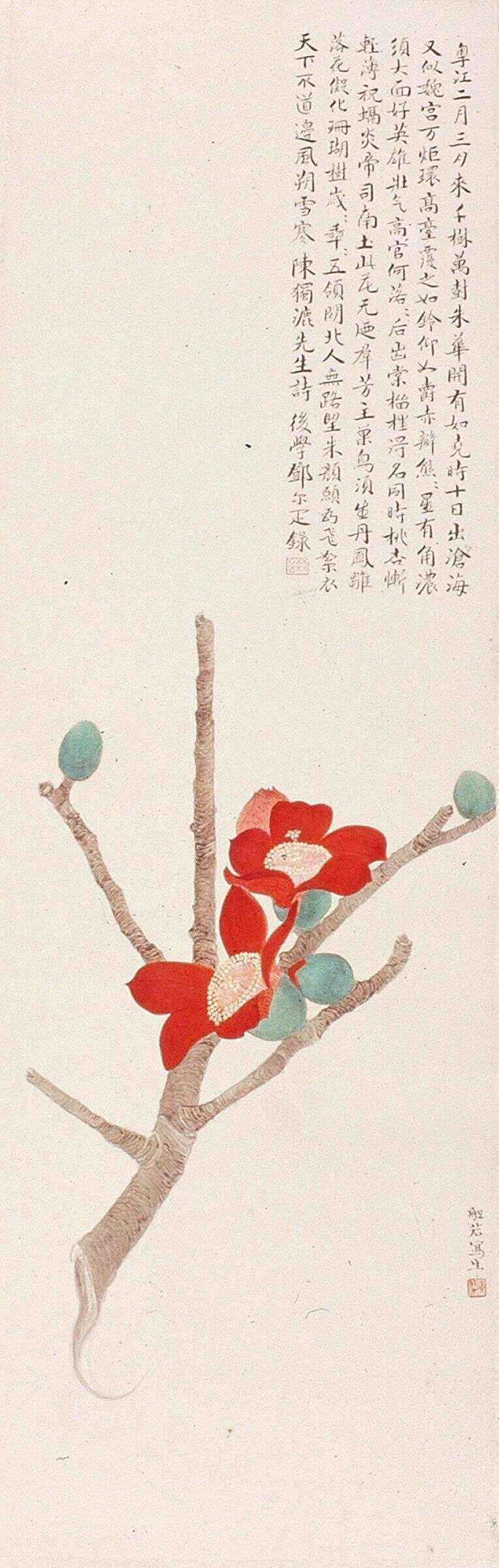

�_�w�e�ᵽ���S�����Ď����������硶ľ��֮�𡷡�ƺ����ʯ����С�B���á������@Щ��Ʒ���^���˂��y(t��ng)���ˮ��ĕ��������������ˌ�����Y(ji��)��(g��u)�ĬF(xi��n)��������

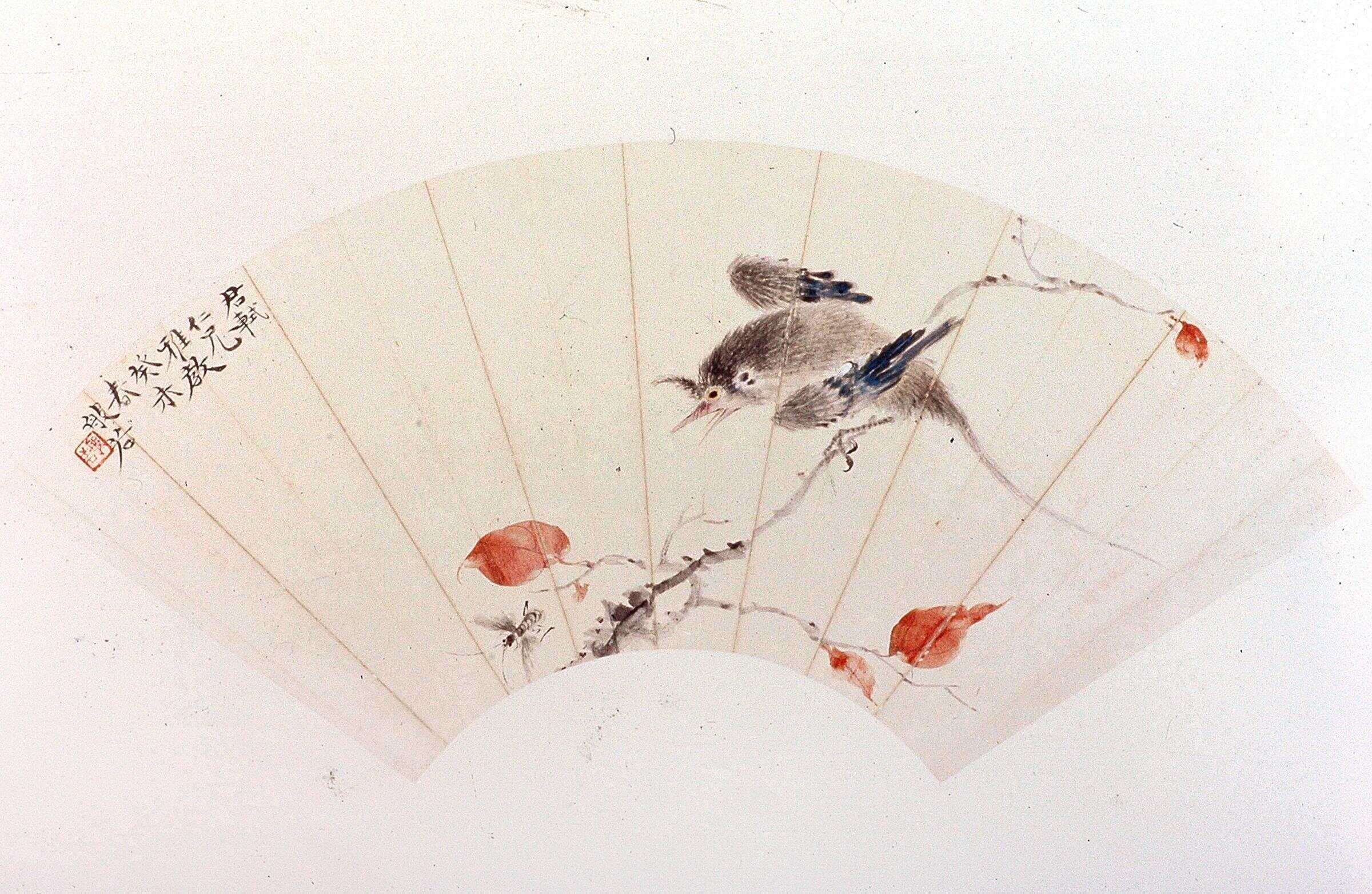

���d�F(xi��n)����Ļ�ϣ��Ŵ�Į�����ľ��֮�𡷼�(x��)��(ji��)�������ʬF(xi��n)���^����ǰ��չʾ���S���������ɢ�h���F(xi��n)������S���c���F��볚衣���صĺڟ��c�ɄӵĻ����γɌ������w�F(xi��n)�˻�ğo���c�Ɵ�������Hչ�F(xi��n)���S������(d��)�ص�ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����Ҳ�w�F(xi��n)�������˵����x�P(gu��n)����

���������п��^�����ﶼ���Գɞ������Č�������ǰ�������|�l(f��)���^�ߵă�(n��i)�ģ��ŷQ���������������_�w��������С�B���á������p�������И�ľ�cС�B��ͬ�I������ϡ����v��֮�������ߜ�Ȼһ�w���γ����µĹPī�P(gu��n)ϵ��

�_�w���á����ĵ������۲�ƪ���ἰ��һ�M��������¡��O(sh��)�����z�~�������L�ηN���^��������Ҫ���F(xi��n)�ηN����Լ��úηN���F(xi��n)��ʽ���������f�S�����@һ�r�Θ�(g��u)���ġ��±������ǡ������M(j��n)һ������������¡����P(gu��n)�I�����ҵ��܉��|�l(f��)�^�߃�(n��i)�ĵ�������������������O(sh��)�顱���P(gu��n)�I�������^�Ђ��y(t��ng)��ͬ�r���낀���ؽ����_�����⾳�����z�~�����P(gu��n)�I���ڼ残���^�����c�����ؽ�̽���¹Pī��

���S�������ԎX���L(f��ng)���뮋������Ʒ�w�F(xi��n)���@���ĵط��ԣ�����ͬ�r�߂�ȥ������ȥ���IJ��A�����������_�w��ʾ���S������ȥ��ȥ���ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����ȥ�����Ǟ������B(y��ng)���ҵIJ��飬ȥ���t���˱����Ї���������ʳ���������

�����컯���c���a(b��)�컯����

�S�������Ļ���λ�c��(d��ng)����ʾ

�چ���h(hu��n)��(ji��)����λ�^�����S������ˇ�g(sh��)�ɾ������ڎX�Ϯ�����̎��λ���������Ќ�����Ԓ�}����Ɇ����_�w�F(xi��n)��������S��µ��������r�����������Շ��p�ɻ��S��

�� �����S�����ڎX�Ϯ�����̎�ĵ�λ�ᆖ���_�w�J(r��n)�飬�S������ˇ�g(sh��)ؕ�I(xi��n)���H�w�F(xi��n)�������˵�ˇ�g(sh��)�ɾ����������������Ї����Ă��y(t��ng)����F(xi��n)����̽���v���е���Ҫ������

������ ���ɻ��S�����ڽ����Ї��ġ���֪���ȡ���α��^������

�_�w�J(r��n)�����S����ġ����c����ͬ���������c���ˮ��������ڟo�E��˼�댦��ۮ�����Ӱ푣��Ή����ġ��U�������Ǐ��@����l(f��)������ϧ�S�������䮋�W(xu��)��׃�������^ʮ�����z���x������׃���Ӆ����Ą�(chu��ng)���A���^������Ʒ����ࣻ�������S�����L����ۣ���ˇ�g(sh��)�L(f��ng)������������o(j��)50��60������@һ�r������c��ꑵ��P(gu��n)ϵ�^���Ĥ������S������ˇ�g(sh��)�ɾ��ڸĸ��_�ź���ܵ��P(gu��n)ע�c��ҕ���䌍������һλ�д����еĮ��W(xu��)��ҡ�

�P(gu��n)���S�����c���������������Ќ�����(j��ng)�v���S��½��^Ԓ�}���������������(j��ng)�o�ҵĸ��H�S�������ˎ�öӡ�£����ˡ��c�Ş��¡���߀�С����컯�������컯���Լ����a(b��)�컯���������ؑ�������Մ?w��)��S����������Еr���لӹP���������H�ϸ��H�ؼҺ���Ҳ���ڼ����讋����������;Ҋ��������˵ľ��������@���H���ǡ����컯���c���a(b��)�컯�����^������ҪЧ����Ȼ����Ҫ�������a(b��)�䣬�����еľ�����

�@�����m(x��)һ����С�r�ČW(xu��)�g(sh��)�v�������H����^�����S����ˇ�g(sh��)�������������l(f��)�ˌ��Ї����F(xi��n)���D(zhu��n)�͚v�̵�����˼���������S�������ԣ����µ�ɽ�����µ��L(f��ng)�⡢�µ��������µ�˼������Ҫ�µĹPī���µļ������Ա��F(xi��n)�µĸ�����ֻ���f���y(t��ng)�nj������|��������

�ģ�ӛ�� ������

�D�����L���ṩ

�l(f��)���uՓ �uՓ (5 ���uՓ)