��Ӌ�����������������յ��ϵ�һ����ѩ

�´���ˇ����(chu��ng)��Մ

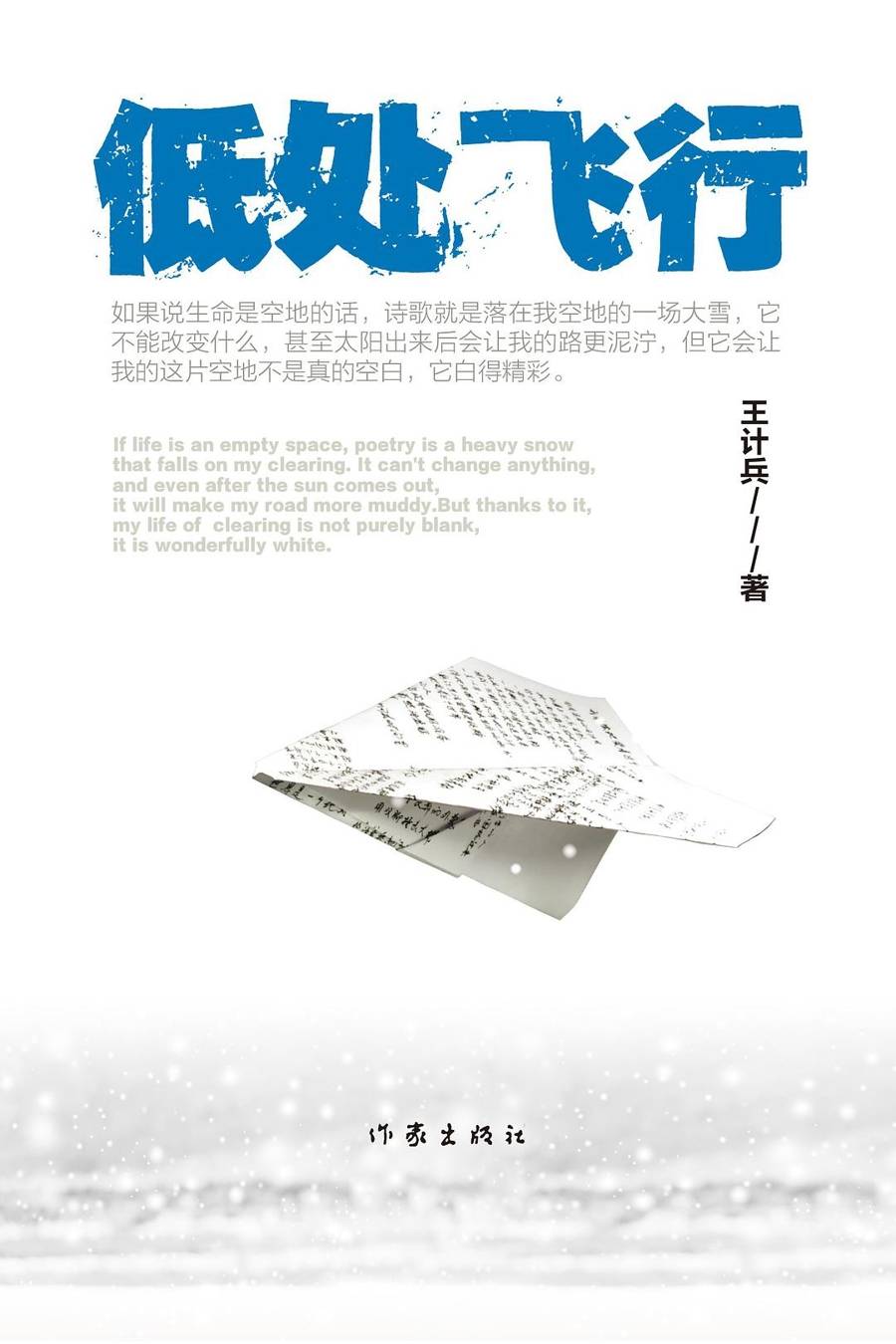

�������������յ��ϵ�һ����ѩ

��Ӌ��

����һ�������������ڽ��K��ɽ�� 57 �q�����u�T��1988 �꣬�ҵ�һ���x�_���l(xi��ng)���ɞ���һ���M�Ǵ��r���Ҳ�֪�������ǂ��r���㲻���һ���r��������һ�����r�����M���е����p������Ҳ�dz��Ό������a����˼�����˵�һ���K������ʲô��ʲô�ӵ������������҂�������Ŀ����������������@�N��ã����ż����·߅���f����������֮�����Ґ�������x�����Ҳ�����ˌ�����1992���������l(f��)���^����СС�f��Ʒ���˺����ڼ��˵ķ�������������ԭ�����ٴΰl(f��)����Ʒ�͵���2017�������g��Խ��25�ꡣ�������@25�������ҏā�]�зŗ��Լ������Đۺ���Ҳ���@25���������˺ܶ������������һ���������ښq��������ÿһ�����㔵��

�������һ���������r�gԽ�þ�Խ��÷��������������������������յ��ϵ�һ����ѩ�������ܸ�׃�ҵ����������Džs���ҵ�����׃�þ������հײ��������Ŀհ���Ҳ����錦���ČW�Đۺã���һֱ�ܸ��X�������ķ�������@�N����Ё��������ֵ����I�����������Ġ�B(t��i)���Dz�һ�ӵ����������˳�������w�B��Ҳ����ÿһ�p�����չ����w������ij���ڵ�̎���l�����f��̎���w�в����w�����@��һ�N�ճ�������

����ҏ�15�q�x�_���l(xi��ng)����2002����ɽ�������ܶ����J�������ǵ�����ɽ֮��������e�������Ժ��������ɽ���������䌍�����D������Ӿ�������ɽ���^�����e�����������r�҂����D��ĕr��������һ�l�U����ˮ�������ø�̎�ҁ��ĺ���ľ�彨��һ�gˮ��Сľ�����]ˮ�]���������x�҂�Сľ����������ӽo�҂�����һ�l늾���Сľ������������ˮ���ý�Q����鲻�h̎��һ�����������й���ˮ���^���҂��͏�������ˮ��

�@Щ�ճ�����߀�ý�Q�����D����ǹ��L����ĕr�������ľ��������Ӻ��F�z�ӹ�������������������Ǵ���������һ�K�U�������ټ����҂���10���K�X�I��һ�K�������ϲ����L����u�r���ǂ����Ӿ͕��l(f��)���ܴ���������w߀���Aб���҂��e�����L�����҂�һ�Ҵ���ˮ��ȥ������߀С��һ��ֻ����һ���˕���Ӿ��߀�H���ڹ��١���ÿ���@���r���������Ķ��ǣ�������Ӷ��ǃɌ�С�ǣ��͕���������^�����о�������҂�һ���˵İ�ȫ�����@���й������҂���ľ���Ϸ���ľ������͕��������V�V�Ĺ����������ϲ�g�������Ү��r�f��һ��Ԓ�F����Ȼӛ���q�������f�����Ĵ˿����҂����ǃ����b�M��늵������˺����g���҂��Ͳ�����ҹ·����

�ٱ��磬������_ʼ�����u���������F���ѽ��ǵ�8�����^�������@8������u����������ÿһ���ͺã�����õđB(t��i)�Ȍ��������һ�о�Ҫ��һ������ӛ�������p�ĕr���ҳ�ݵ�һ����������^�ҵĎ�Ԓ�����f��������ȱ�c�ǐ�Ц�����f��һ����Ц���������������ױ���ؓ�������Ҳ����@ô�J�������ҵ����u������������ҵ�Ц�ݺ��ҵđB(t��i)�ȣ��õ��˴����ĺ��u����Щ��f�ҵ�Ц�ݺ��������q���Ʒ���һЩ�ˌ������ƫҊ��

����@�����Ҍ������¼��ھW�j�ϰl(f��)�����кܶ����ц����@��һ��Ԓ�}��һ�����u�Tÿ�춼�ڠ��֊Z�룬��������ڠ��֊Z���ДD���r�g���M�Є�(chu��ng)�������ҿ��Y�����҂��������ǹ̑B(t��i)�����҂��Đۺ���Һ�B(t��i)�ġ�ֻҪ���֟�ۣ�Һ�B(t��i)�϶�����Ȼ��Ȼ�������ڹ̑B(t��i)�Ŀp϶����

�L���ԁ�����Ҳ��ѭ���ü��P���������T���ҵ������S�r������һ֧�P�����˷���ӛ�����߀����ظ��Q���ֵĹP���ĈA��P��ˮ�P��ӛ̖�P���Ա��C�ҿ���Ԋ�茑�����е����w����������֓���ļ��塢��ĭ�ȵ����������������u֮���֊Z�������Ĵ_�]�нo�������ü��P�����ĕr�g�����ǣ����ָ�׃�����T���F�������Z�������M�Є�(chu��ng)����ÿ�칤�����g϶���Ȳ�����������������ڵȼt���ĕr���`�е������ҾͿ��ٵ����Z���o�Լ������������e���ĕr�����ٰ����µ��Z���D�Q�����֣��̈́�(chu��ng)����������Ҫ��Ԋ����

ÿһ���r������ÿһ���r������ɫ��һ����Ҫ�W���m����������Ҫ����Թ�������^��ı�Թ���ˆ�ʧ���������w�������������r���������������Ƿ��^�����κΕr������һ���r��ȥ�m��һ������

�¾͘I(y��)Ⱥ�w��Ŀǰȫ���`��͘I(y��)���˔����Ƀ|��С�翂�˔���ǧ�İٶ��f�� �ټ��������u�TȺ�w��Ҳ��1300���f���u�T���ҽ��������һ��Ԋ�������顶��̎�w�С����鄓(chu��ng)���@�������Ҳ��L��140��λ���u�T����������ɫɫ���в�ʿ�����ڌ��ҹ���ǰ��o�Լ�һ�����_���M���˶̶̃ɂ����µ����u�������д�W����ٹ������ü���ٍȡ�W�M���������PעŮ�����u�TȺ�w���҂�֪���@�ݸߏ��ȹ�����Ů�Զ����ǂ�����(zh��n)������ҹ���Ͳ�����������һλŮ�����u�T��ҹ���Ͳ͕r����횽��^һ����ڵ�·�Σ����r���@��ʧ����߀��һλ��I(y��)�ϰ壬����I(y��)�Ʈa���������u�ИI(y��)�������������Ͳ͕r��܇���۔���8���߹ǡ����w�֏ͺ�������Ȼ�����������u��·�������߀������һƬ�Ć������T���Ĺ��²���ӿ�F���Ҍ�������ϵ�y(t��ng)����ˡ��Լ������Ŀ��g����a�����T��˼����

���ѽ����T�����Z��(chu��ng)����Ԋ��߀�ã��ҏ�ȥ���_ʼ�Lԇ��ɢ��������̓���������v�����@�������_����ǧ�ֻ����f�ֵĕr���Ҿ�����AR�ļm�����g�����ҵ������M���������������@�Ӿͽo�ҹ�(ji��)ʡ�˴����r�g����ֻ������к�����������z��һ�飬������е��e�`�Ϳ������һƪ�������@���ٹ�(ji��)ʡ���Һܶ��r�g���S��AR���g������������@�ǿ����AҊ��δ��������Ȼ�o������˹�������˹������ǻ��ڐۡ����������هAR�������͕�ʧȥ�۵Ļ��A�����������ۺ��������ۺÌ������˲�����ô��������һ�N�e�����О��������şoՓ���g��ΰl(f��)չ�����˼�SҲ��ͬ���l(f��)չ����ԓ�ǻ�������֮�ϵ����@�������һ�N�Ƅ����á��Ҙ��^�ؿ����@�����������f�@��һ�N�����������f���Ƽ�����Ƚ���һֱ�ڸ�׃���҂����������҂�Ҳһֱ�ڱ��Ƽ���������ǰ���ܵ�·��������С�r�����҂�������һЩͯ�{�С����Ϙ�����늟��Ԓ���ԁ�ˮ�����ȡ����Ǖr���@�N�����������ͯԒһ����Ҳ���Ԟ����b�b�o������һ·�߁����҂�һ��һ����ͻ�ƣ����F�Ă��F������ÿһ�οƼ��Ľ��������nj��҂������|����������

�ҏ�С�������ϼ����ϼ��ԳԼ������ͯ�������ӛ�������Ƽ�������_ʯĥ��һ�굽�^��ͣ����ĥ���Ѹ��N�Zʳĥ�ɺ��������ɼ�����]늵ĕr���҂�����ȥ�O��]����ʯĥԓ��ô������������ĥ��ʯĥ�㱻��̭����ֱ�����죬����Ȼϲ�gһ�����Ͷ��Լ�������Ǐ��Ј����I���������ѽ���֪���F�������������Ĺ�����ʲô���ĥ�Ƿ���̭�����@��Ȼ��Ӱ��Ҍ���ğ����

����������İl(f��)չ�Ƿ������ˣ������Dzٿ����ˡ��Ķ��ڵ��΄݁������·�һ����I(y��)��һ�N���g�ij��F���ٿ���һȺ����ϵ�y(t��ng)����ˡ�������һ��������Ҳ���f��һ���������ˌ����Լ�����ķ�ʽ�ͷ�������һ���҂��ە��ĕr�������ώ�������@��һ���^�c���f���u�T��Ŀǰ���������һ�������ИI(y��)�����ҿ����뵽�ˮ��������S��܇��ֻҪ��Ը�ⱼ�ܣ�Ը�������S��܇������ͽo������һ����롣

ÿ���ИI(y��)�����B(y��ng)��һ����������̭һ��������������̭��һ�����˾͕��D����ȥ���Ҹ��m���Լ��l(f��)չ�����C�������ҬF����һ�����u�T�����Mһ��չ�������҂�����ğo���{����o�˙C���ѽ����F���҂�������������Ը�����Ų��õČ����@Щ���g������˹���������������˹��϶�߀���^�m(x��)�����m���Լ�����������Ҍ�������J֪�������Ƽ����˽�̶ȘO�������������ҿ����O���Լ���һ���o�˙C�����T����Ȼ������������ÿ������ÿ���˵IJ�ͬ����Ͳ�ͬ�đB(t��i)�ȡ���һֱ�DZ��^���^����

���������䌍�����Dz�һ���ۡ��oՓ�^�����v�İٻ��ٲ��ж�����҂�Ҫ�ĽY������ԓ�������ărֵ����֮�����ڿƼ��l(f��)չ���ұ���һ�N���^�đB(t��i)�������ڴ����Ƽ���δ����������ٰl(f��)չ���������o�҂�ȫ�µ������|���߶���

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)