�Pīǧ���ճ��ġ����߽��������ﮋ����ɽ����ˇ�g(sh��)����

��\��ռ��

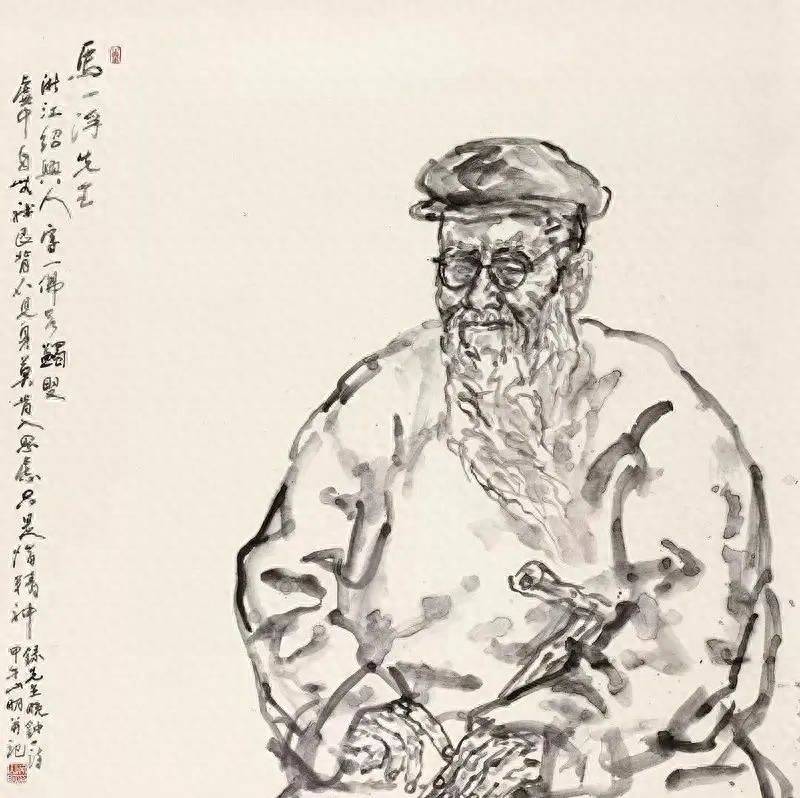

��(d��ng)�����չ����ī�ڹP�h�g��Ⱦ����\�ӴΣ�һ������Ф��������V�c�����g�����`�ꡪ���@�Dž�ɽ���P�ª�(d��)�е�ˇ�g(sh��)�Z�����@λ���㽭�ֽ��l(xi��ng)���߳��Į�����������ʮ���d�Ą�(chu��ng)���c��(ji��n)�أ��ɞ��������ﮋ�Ľܳ���������(d��ng)���Ї�(gu��)��������Ҫ�I(l��ng)܊�ߡ����ĹPī������l(xi��ng)���Ĝض����������y(t��ng)�ĸ��}��������һλ���ܽ�����(du��)ˇ�g(sh��)�ij��\(ch��ng)�����죬�҂����M(j��n)��ɽ�������磬�x�����P�µ����������x������һ��������ˇ�g(sh��)������

��ɽ��

����ꖽ��ϵ����Ӻ�����һ�l�������y(t��ng)��ˇ�g(sh��)֮·��1941������ɽ���������㽭ʡ�ֽ��hǰ�Ǵ塣�@Ƭ����ꖽ����B(y��ng)���������Թű��������C��֮�ء���Ԫ���S�������ڴ���ġɽˮ�����������ɡ����ҵĹPī��Ϣ����M�@�ڹŴ���İ������g��ͯ��ą�ɽ������۶��ڴ�ڿ����˾���@���r(n��ng)�D������Щ������������Ӱ������������ġ��L��ģ�ء����﹡�ϵ��ٌ�������������ϱڮ�����������������(du��)������c��������H������

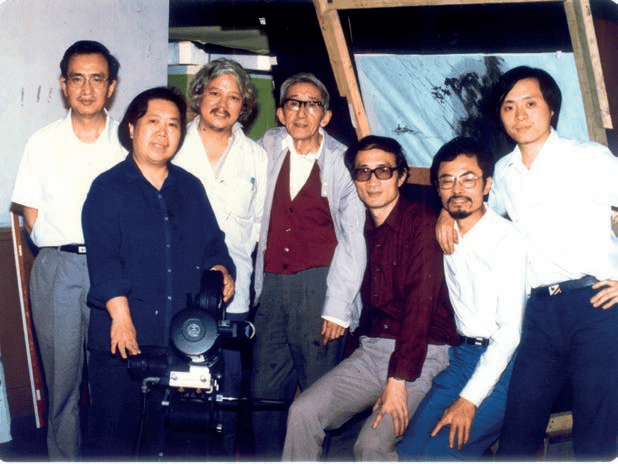

�Ї�(gu��)���F(xi��n)�����Ү���

15�q��������ɽ�������㽭���g(sh��)�W(xu��)Ժ�����Ї�(gu��)���g(sh��)�W(xu��)Ժ�����У���ʽߵ�_ˇ�g(sh��)���T���˕r(sh��)���㽭��Ժ�������������ﮋ�ġ��l(f��)Դ�ء�������ۡ���������������(ji��n)��ǰ݅���������Ї�(gu��)�����M(j��n)�F(xi��n)��(sh��)�������̽�����y(t��ng)�Pī�c�F(xi��n)��������ں����ڸ��е��������ɽ���dһ�������B(y��ng)�֡��������Rġ�β���������(c��)�(y��)����ĥ���l��Ρ��������������ό�(du��)��ʯ�������裬˼��������Ρ������?zh��n)䡱�������f�����������ώ����ҡ������Ȯ��ġ������Ǯ��۾����Π�Ǯ��۾���ص���w����

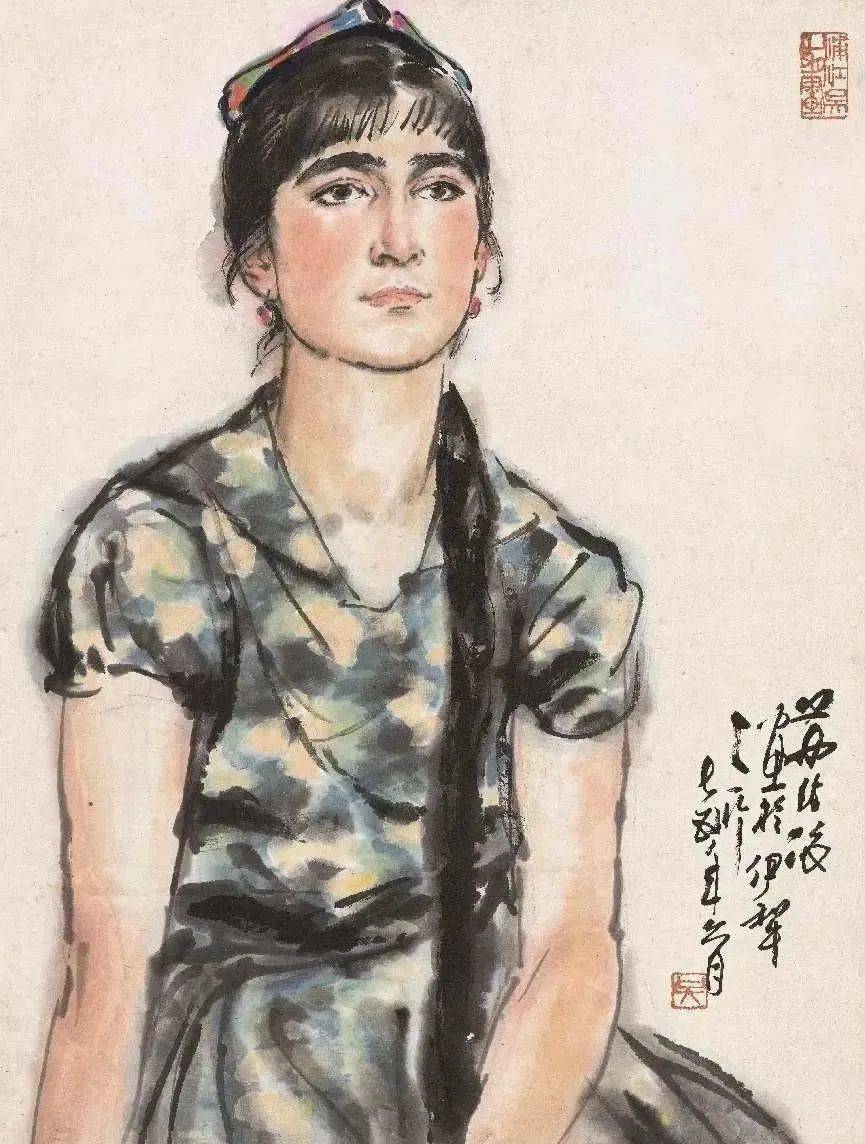

1960������ɽ�������㽭���g(sh��)�W(xu��)Ժ�Ї�(gu��)��ϵ����I(y��)�����걾�����ij�����ˇ�g(sh��)�^�ġ������ڡ����������ώ��ܱ��㽭���r(n��ng)�������S�����Qɣ֮�l(xi��ng)�����Q�r(n��ng)ι�Q���ˑB(t��i)���P�����ɣ�~���p�����������F�S�����˟�䓵Ĉ�(ch��ng)�������لŵľ��l���F(xi��n)��ˮ���Ĺ��b��1964�꣬���Į��I(y��)��Ʒ���ͼZ���@�GУ�@����������ɂ�(g��)�r(n��ng)�����Z������Ӱ���E�s����������ī�ꐵ��﹡�c��ī���յļ��i�γɌ�(du��)�����]���A��ɫ�����s�˿�Ҋ����������������@�����I(y��)��(n��i)ӛס���@��(g��)���p�ˣ������ĹPī���С���������������������

���I(y��)������ɽ���x����У�ν����@һ�������ǽ���ʮ�����ĸ��н̎����Ї�(gu��)��ϵ��������ʿ����(d��o)������ϵ���ε�����ˇ�g(sh��)�W(xu��)�����Σ��������ݓQ���֓Q���sʼ�K�]�x�_���v�_(t��i)���c�������������ˆ����������У�@����Ц�𣺡��������ﮋ���ǡ��ϹŶ����������˽����p����ô���^��������ȥ�����@�݈�(ji��n)�����������������}����φ��¡����P(gu��n)�Iһ����

�ڮ�(d��ng)���Ї�(gu��)��������ɽ�������ֿ��c����ī���o�o���B�����^����ī�����ǔR�ö������������ī֭��������֮���s�r�����������@�ӣ�����ī�óɡ����_(d��)�����`����Z�ԡ��������Į������(hu��)�l(f��)�F(xi��n)��īɫ���Ǻ�(ji��n)�εġ��ڡ��������ЌӴεġ�����ī���F����ī����̶����ī���Ϙ�Ƥ��ÿһ�P���ڡ��f���¡���

�@�����Dž�ɽ����(du��)���Pī�������˼���������o(j��)�߰�ʮ��������ٮ��Ҹ��L(f��ng)�W(xu��)�����������f�����y(t��ng)�Pī̫���ˡ������s�^�棺���Pī���Ї�(gu��)���Ļ����G�˻�����������Ҳ�����Ї�(gu��)���������_ʼ��ĥ����ô�Pī���ܱ��F(xi��n)�F(xi��n)���������ֲ�ʧ�|���ζ��һ��żȻ�����l(f��)�F(xi��n)�R��һ�ܵ�ī֭պ�P���伈��(hu��)�С������ĕ�Ⱦ���������ĵط���ˮ�����_����ĵط���ī�E������ǡ���������f��������w��

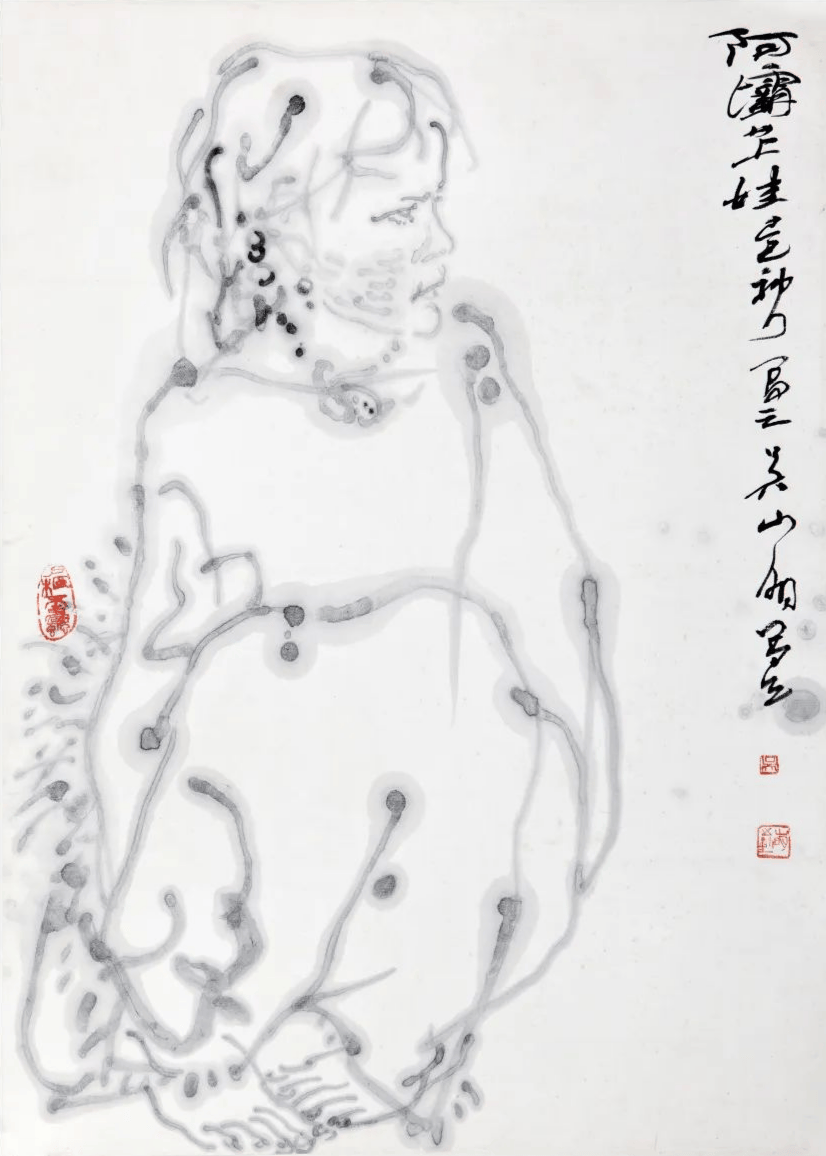

�Ĵ�����ɽ��һ�^���M(j��n)����īԇ�(y��n)������ԇ�^��ͬ��ȵ�ī֭����ͬ�N�������������ī����^������ˮ�{(di��o)���ݝ�(r��n)�����K�ڿ��Y(ji��)������ī���ӷ��������õ���ī�����݆����������Ȼ�����������V�С������˲��ڹ�Ӱ�������Ý���ī��ü�����ֲ���ץס����B(t��i)���c(di��n)�������������۽ǵİ��y����������Ļ��ȣ�����øɹPպ��ī�����īɫ���ݝ�����ģ�M�q�������������µĺ��E��

�@�������ڡ���Ԋ(sh��)����ϵ�����������@�@������������ﰢԊ(sh��)�����^���õ���ī�p�p��^����ɽ�g�������۾��Ý���īһ�c(di��n)��������Ϫˮ�������Ę�a�øɹP���^��������ԭꖹ����ġ����t���������Ǻڰ����s�˿�Ҋ���t����Ę����������Ц������������S�e�������ú��ص���ī�ѳ����ҵ��~�^��īɫ���������S�e��һ���о��ĹPī����������������ÿ�Ӳ����ī���E�����P�h��������۲�������Ӳ�⡪���������˲��ÿ��������֪�����@�Dž�ɽ�������������Ĝضȡ���

���IJ��ѡ���ī����(d��ng)�������ż������ЌW(xu��)����������ô����ī�úá������f���������룬�@��(g��)�˽�(j��ng)�v��ʲô�����r(n��ng)������īҪ����������?y��n)�������һ݅���z�^��С����Ę��īҪ���p������?y��n)�������ȫ�ǹ����Pī�������ߣ������˸����Pī�������������ġ���ԭϵ�С��������������Ę����ī����ģ�����s�ܿ�Ҋ�L(f��ng)ɳ���^�Ĵֲ���������ˮ�l(xi��ng)��������ȹ�[�õ���ī���^����ˮ���ڄ�(d��ng)���������IJ��ǡ������ǡ���(du��)����(du��)����������������ǿښ���

���Ї�(gu��)���g(sh��)�W(xu��)Ժ����ɽ���������ǡ����桱������1964����У��2021��������ʮ��̌W(xu��)�����������^�ČW(xu��)�������Mһ����(g��)չ�d��ξ��������ٝ��Ԭ�M(j��n)�A�@Щ��(d��ng)���������Ј�(ji��n)��������������������ġ�С���p���������f����һ��(g��)���ҵăr(ji��)ֵ�������Լ����˶��ٮ����ǽ̳������ܡ�����������������

�����n�����ā����ڮ�����P(gu��n)���T�v����ÿ�괺�������������W(xu��)�����l(xi��ng)���ܣ�ȥ�ֽ��ϼҮ���ڵ���ľ����������ָ��ô����ӣ�ȥ���ջ��ݮ�������r(n��ng)�D��ӛ����ȹ�ϵ��a(b��)����ô�[��ȥ�����������{�������ˣ� ���v�Ϲ��r(sh��)�����ô��(d��ng)���W(xu��)�����ٌ������M���������ߡ����Pī�����Ȇ�����������ˆ����������������������Ԓ�����㮋�����۾���Ҫ�������ȡ��Ę�������

�̂��y(t��ng)�Pī�r(sh��)��������(g��)�������ߡ����IJ�����Ҵ��������(hu��)���Լ��Rġ���β����(c��)�(y��)�o�W(xu��)������Ȧ�����@��ľ��l����������?y��n)��β���ۿ������?hu��)���{(di��o)��ī�Ĺ��Ӷ˵��n���ϣ����V�W(xu��)����ī�����������̫�]������̫�ϰl(f��)�ҡ����ЌW(xu��)���¡��W(xu��)����ī�Ͳ����Լ��ˡ������f�����W(xu��)�Ҳ��Ǯ��ø���һ�����njW(xu��)����ô�ҵ��Լ��ĹPī����������ī��������������ý�ī��ɽˮ���������ڂ��y(t��ng)����֦Ѿ�����������L(zh��ng)����

�����Ї�(gu��)��Ժ����߀�����㽭��W(xu��)���㽭������W(xu��)���Ϻ�ͬ��(j��)��W(xu��)�Ľ��������������㽭������W(xu��)�ġ��K��s�u(y��)���ڡ����������n���������o�����g(sh��)���I(y��)�ČW(xu��)���v���Ї�(gu��)����������顱�����㽭������W(xu��)���������O(sh��)Ӌ(j��)���I(y��)�ČW(xu��)����ĥ�����y(t��ng)�Pī��ô�M(j��n)�F(xi��n)���O(sh��)Ӌ(j��)�������ˆ��������@ô���W(xu��)У�ۆᡱ�����[�[�֣���ˇ�g(sh��)������Ժ�ġ����������������ː����Ї�(gu��)�������c(di��n)��ɶ����

���_��ɽ���ġ��Ěv�������(hu��)�@Ӡ�����ġ��������ݡ����Ї�(gu��)���g(sh��)�҅f(xi��)��(hu��)�������㽭ʡ���g(sh��)�҅f(xi��)��(hu��)����ϯ����������ԺԺ�L(zh��ng)����������(li��n)���u(y��)��ϯ�����Į��������(hu��)�����v�_(t��i)����������ʼ�K����һ���£��Ї�(gu��)�����߳����������M(j��n)�����

�����㽭ʡ���������������������Ļ����������������ô�����˿�Ҋ�Ї�(gu��)���ĺá�����������߅���Ļ��L(zh��ng)�ȣ������h���������ﮋ�ď�(f��)��Ʒ�����ϡ�����Ĺ��¡�����^(q��)��������W(xu��)���������W(xu��)��ȥ�����ˮ��ٌ����f�����î��ú����_�ľ��С���������߅���Ą�(chu��ng)���������h���������ﮋӡ�ڷ������ϣ������p�˱�����ˇ�g(sh��)����֡���

��߀���f���Ї�(gu��)��Ҫ���߳�ȥ�����������㽭ʡ��(gu��)�H���g(sh��)�����f(xi��)��(hu��)��(hu��)�L(zh��ng)���������������ﮋȥ����(gu��)���ձ����n��(gu��)�kչ���ڰ����չ�d�������(gu��)�^���������ġ���Ԋ(sh��)���������@ī��ô�ܮ������⡯������Ц�����ֱȄ����@���Ї�(gu��)�ġ�����������f���s���ڮ������߀���㽭�_����Ժ�k�����⮋�ҽ����ࡱ�����(gu��)���ҌW(xu��)��ë�P���Ї�(gu��)���ҌW(xu��)�����������������DZ��l�����ǿ���ô�����ථ������

���y�õ��������ѡ�؟(z��)�Ρ����ڼ���������ڰˌ�ȫ��(gu��)�˴�������㽭ʡ�˴����������Ľ��h���x���_��ˇ�g(sh��)������Ҫ���o(h��)�Ϯ��ҵĄ�(chu��ng)���h(hu��n)������Ҫ�o���p������չʾƽ�_(t��i)����Ҫ��С�W(xu��)�_��ë�P�n�����������f���@Щ���M(f��i)�������f�������Ǯ����ģ�Ҳ�ǡ��Ї�(gu��)�ˡ�����ˇ�g(sh��)������(gu��)�ҲŸ��С�ζ��������

2021��2��4������ɽ���ں����x��������80�q���������Ї�(gu��)���g(sh��)�W(xu��)Ժ�ČW(xu��)���l(f��)�ڮ��Ҕ[�����Į���(c��)�������p�f�������ώ����ˣ��������҂��������Ȯ��ġ����҂�ӛ��������

����ٿ����Į������ͼZ������r(n��ng)�����f�����Z��������Ԋ(sh��)�������۾����f����������ԭ����Ę���f�����L(f��ng)ɳ�ĺۡ�����Щ�Pī��Ĝضȣ��ā�]���^������һ���C�����������ﮋ���ǡ������^���������������ܸ����r(sh��)���ߵ������y(t��ng)�Pī���ǡ��ϹŶ��������ܮ����F(xi��n)�����������

�@���Dž�ɽ������һ��(g��)����ꖽ����߳��Į���������ī��Ⱦ������Ļ꣬���v�_(t��i)��סˇ�g(sh��)�ĸ������_���Ї�(gu��)�����M(j��n)�����������]����ʲô�����ԉ��Z����ֻ����һ����������һ�䌦(du��)�W(xu��)���f��Ԓ��������Ҫ���桯������(du��)�Pī������(du��)����������(du��)�Լ���������@�ݡ��桱�����������o�҂���õĶY����

�����괺 ��ռ���ھ��A�ƺ�

�������ߣ���ռ��

��ռ�������ڱ������F(xi��n)�α����߽����Ҿ������������Ї�(gu��)����ˇ�g(sh��)�I(l��ng)���H��Ӱ������Y��c�о��ߡ���������������g(sh��)�u(p��ng)Փ�I(l��ng)���H�н��䡣������������P�����z�������T�����g(sh��)�������u(p��ng)Փ���£�ƪ��(sh��)�H�S�����u(p��ng)Փ�Ⱦߌ��I(y��)���������ܾ���(zh��n)����Ʒ���|(zh��)���ژI(y��)��(n��i)�e����һ��Ӱ��������g(sh��)�u(p��ng)Փ��ֵ���P(gu��n)ע���о����� �Ԍ��I(y��)ҕ���c���e������ˇ�g(sh��)������γ��˪�(d��)�صČW(xu��)�g(sh��)�L(f��ng)���c�ИI(y��)Ӱ��������I(y��)������ˇ�g(sh��)��������ꇵ��������(x��)��������

���g���������;����ˡ�����-�Ї�(gu��)������Ʒ�����߽����ҡ�������L(f��ng)�������Ї�(gu��)��(d��ng)��������Ʒ������ϵ�Ю������Լ����Ї�(gu��)���F(xi��n)�����Ү��������Ї�(gu��)��(d��ng)�����Ү������ȶಿ���b������ �@Щ��Ʒ���ɱ�����ˇ���g(sh��)�����硢����������g(sh��)������������ӡ����������s���S������ȇ�(gu��)��(n��i)피�ˇ�g(sh��)����C(j��)��(g��u)���棬��Ӌ(j��)��������ˇ�g(sh��)������������ٲ����l(f��)�п�����һ�ٶ��f��(c��)�� ����������Ʒ���w�Ї�(gu��)������Փ�о���������Ʒ�������g(sh��)�u(p��ng)Փ�ȶ�Ԫ��������ע�،W(xu��)�g(sh��)��ȵ��ھ����ּ��ˇ�g(sh��)���F(xi��n)���ijʬF(xi��n)����(sh��)�F(xi��n)�ˌ��I(y��)���c�^�p�Ե��ЙC(j��)�y(t��ng)һ �����侎����Ʒͻ�����Ļ��r(ji��)ֵ�c�V����ˇ�g(sh��)Ӱ������ಿ���Ї�(gu��)��(gu��)�҈D���^�О��^�؈D�����ɞ��о��Ї�(gu��)����ˇ�g(sh��)����Ҫ�īI(xi��n)�YԴ�����Ƅ�(d��ng)�Ї�(gu��)����ˇ�g(sh��)�Ă������о��c�����������Ќ�(sh��)�����h(yu��n)��ؕ�I(xi��n)��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)