����(x��)����ɈD��֮�����YԴ

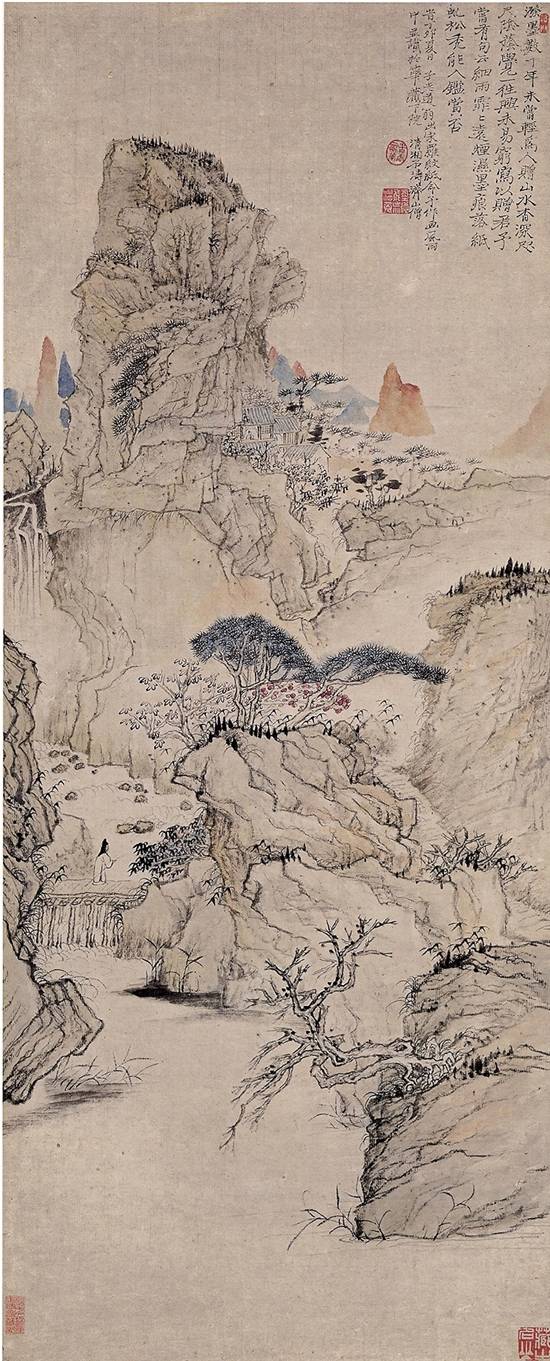

�D1 �� ʯ�� ��(x��)����ɈD��100.8��41.3cm ���� �Ϻ������^��

������

����(x��)����ɈD�����D1���������ɮʯ�������ļ�(x��)�Pɽˮ��������Ʒ����ȡ�Ԯ����}�ϣ�

��ī��(sh��)ʮ��δ�L�p����ٛ(z��ng)��ɽˮ��������a���X(ju��)һ���dδ�F������ٛ(z��ng)������L�о��ƣ�����(x��)�������h(yu��n)������ī���伈��ɶd���������b�p�����r(sh��)��î���������ϵ��̳����ݼy���������������L(f��ng)���в��R(sh��)���A����Ժ������ʯ����(j��)ɽɮ��

1687�꣬ʯ���r(sh��)��46�q�����п�Ҋ(ji��n)��������ϵ��������δ��ݼy������ʯ���鼺������ʯ����Ȼ��(y��ng)�������ړP(y��ng)���쌎�£���ɴˈD�Ą�(chu��ng)�����������Ǽ�(x��)��r(sh��)�ֵ����V֮����������һ������Ķd����

����(x��)����ɈD���o(w��)����ʯ��֮��Ʒ�����Ǯ����F(xi��n)�A�Ό�(du��)���@����Ʒ֮�о��^�鱡�����ǹ����P�ߎ�����(du��)ʯ���ľ�η֮�������䌦(du��)�������y(t��ng)�������컯���е���Դ������龀����չ�_���ĵ��U����ʯ��ˇ�g(sh��)���������Ѓɂ�(g��)�r(sh��)�ڣ���ɽˮ�����L(f��ng)�a(ch��n)���˾�׃�����քe�����Ǖr(sh��)�ںͽ���r(sh��)�ڣ����@�ɂ�(g��)�r(sh��)�ڌ�(du��)��ʯ�����L(f��ng)׃���Լ������γ��������P(gu��n)��ҪӰ푵��������քe��÷��ʹ���Т��

��һ��(ji��) ʯ���c÷��

��(j��)������ӂ��������d��

��Խ��֮������ʩ��ɽ������r��÷�Y�������L(zh��ng)�T��ʿһҊ(ji��n)��֮���r(sh��)�����Е����磬�������c������

�����ἰ÷�Y�����Y����÷��֮�֡�÷�壨1623-1687�������������ˣ��侫�ڼ�(x��)�Pɽˮ�����L(f��ng)����(x��)ā��ʯ���c÷��������ʮ�q�����ǃ�����Ȥ��Ͷ��һҊ(ji��n)�����÷�彛(j��ng)���ڮ������ἰʯ������ʯ��Ҳ���ڮ����ᵽ÷�塣

�����Ǖr(sh��)�ڣ�1666-1679����ʯ���c÷��Ľ�����������ʹ���(l��i)ʯ�����˽����ס��÷��Ҳ��ȥ̽������ʯ��ˇ�g(sh��)�������ڣ�÷���ɽˮ�����L(f��ng)��(du��)��ˇ�g(sh��)�L(f��ng)��Ӱ�������@�NӰ����������ˎ�ʮ�����@�Εr(sh��)�g��ʯ���c÷�壬���Y(ji��)��ͬ������ͬһ̎���^ǰ��������(chu��ng)���˴������Sɽ���P(gu��n)����Ʒ��

ʯ��ˇ�g(sh��)�������������ڼ���߀δ�������������ɽˮ����(chu��ng)�����^(gu��)�������������b÷��Į������@ʹ��ʯ�����ڵ�ɽˮ����Ʒ���ژ�(g��u)�D��ɽʯ��ľ֮��������֮̎���ȷ����c÷����L(f��ng)��������֮̎��

�L����1667��ġ�����ʮ�����߈D��������ʯ�����Ǖr(sh��)�ڵĴ����������m���ڽ����ﮋ��������ɽˮ��ʯ���Կ�������ʯ������ɽˮ���L(f��ng)����о����ˈD��(x��)�P��֮�����ȇ�(y��n)֔(j��n)�������������ɽʯ��ľ�Կ�Ҋ(ji��n)÷��֮����

������ʮ�����߈D����֮��ʯ�����mȻ�wò�c÷���������֮̎���������ùP���߹�����Ҳ����t������ʹ�����鼚(x��)֔(j��n)֮����Ҳ�o(w��)���ʯ�������ڹPī�g����l(f��)���ǹ����P���J(r��n)��ʯ�������Ǖr(sh��)�ڣ��mȻ߀δ�γɂ�(g��)����ò���������������÷��֮�ϡ�

��(x��)�^������ʮ�����߈D����߀���l(f��)�F(xi��n)���c����(x��)����ɈD��֮�g�ă�(n��i)��(li��n)ϵ��ǰ��֮�Pī߀��Щ�S�������̮�������֮̎���o(w��)���P�P��Ϣ؞ͨ���Ϻ�����Ȼ���������ùP��ī�B�d���^����Ϣ�߹��������nç���ڸ�̎���^��ǰ���ИO���������

ʯ�������Ǖr(sh��)��߀�����ˮ�(d��ng)?sh��)صĕ����磬���c���(n��i)���ҽ����W(xu��)��(x��)���^(gu��)������ʯ���@��˜\�����Hɽˮ�������������仨�B�����������Ԋ(sh��)�~�ȶ����˺ܴ��M(j��n)����

��������?xi��ng)l����ʯ���^�y�ЙC(j��)��(hu��)�^Ħ�v������֮�������^(gu��)�������y(t��ng)�����H���ڌ�(du��)�v����Ʒ�ČW(xu��)��(x��)��߀������ͬ������ȡ��(j��ng)��ʯ������ˇ�g(sh��)������������ͨ�^(gu��)�˷�ʽ�����ɱ��L(zh��ng)�����Կ��������Pī������÷�����ʯ����������֮�r(sh��)�����l���Į�(d��ng)?sh��)�����֮һ����ͬ�r(sh��)Ҳ��ʯ��ɽˮ����(chu��ng)�����ڵ�һλ��·����

�ڶ���(ji��) ʯ���c����Т

Ԭ�����䡶ʯ���L��ˇ�g(sh��)�L(f��ng)��ķ��ڡ��Ќ�����1680�꣬ ʯ����(y��ng)����֮�����U���ڽ����L(zh��ng)����һ֦�w���R��ǰ��ʯ��ɢ�M�������������ؕ���������ȡȥ���˺�һ�Εr(sh��)�g��ʯ�����ڽ�����1686�굽1689����ʯ�������ڽ���͓P(y��ng)�݃ɵ���ֱ����1689����ױ����M(j��n)�����ʹP���J(r��n)��ʯ���Ľ���r(sh��)�ڿɶ���1680��1686����

����ڡ�����ӂ������Ե���

��ʯ�����������ػ����B(y��ng)���L(zh��ng)����ɽ����Σ��һ���������������}Ի��������һ֦��������֮�������������]Ŀ��֮��Ω�[�ߏ��ϴ������t�����c֮Մ���g���H���ɽ��������Т���ɘ�������r(sh��)��̖(h��o)��Ϻ�������̖(h��o)������ˡ�

�^���֮�ĺ�ʯ����̖(h��o)�����l(f��)�F(xi��n)��(d��ng)�r(sh��)��ʯ�������O��(qi��ng)���z����������Ը�c����֮����Ҋ(ji��n)���^(gu��)���[��������Ψ��ͬ���[ʿ�ď��ϴ���L���ų��T�c֮��Մ���P���J(r��n)�����r(sh��)�ڵ�ʯ���^(gu��)��ՄЦ�����壬����(l��i)�o(w��)��������������

�������������Ŷ���ǰ���㶼���Ǯ�(d��ng)�r(sh��)��һ���Ļ����ģ��ܶ������ſ����Լ��z���[ʿ�۾��ڴˡ������f(shu��)ʮ�����o(j��)�Ľ������峯��һ���Ļ����ġ��ڽ������g��ʯ���Y(ji��)�R(sh��)�˱����Ļ����������о��д���Т���՚��������ɽˮ���������P���J(r��n)���������֮�Ќ�(du��)ʯ��Ӱ����Į�(d��ng)�ٴ���Т��

����Т��1621��1691��ͬ��ǰ���z�����[��ɽ��֮�С�Ѧ�������䡶ʯ���c����Т���������J(r��n)�������ߵ����R(sh��)������1680������ʯ���ƾӽ�������c����Т�Y(ji��)�R(sh��)������Т���g�c÷�������ͬ�����L(zh��ng)ʯ����ʮ���q��Ҳͬ���cʯ��־Ȥ��Ͷ���K������֮�����ڽ����@�Εr(sh��)�gʯ���c����Т�������еĽ���֮����

�P���J(r��n)��ʯ�������ڄ�(chu��ng)����ɽˮ���ڵ�ī�Ӵ�������߀������Ƿȱ��������Т�t���ڴ˵������õ�ī�����ɽʯ��Ȼһ�w��

���ڹʌm����Ժ�ġ�ɽˮʮ�_������ʯ������r(sh��)�ڵ�ɽˮ��Ʒ���g�[���׃�(c��)�(y��)�����l(f��)�F(xi��n)���������ȇ�(y��n)֔(j��n)���ùP�]����������ī�Ӵ�Ҳ����Ȼ����M���nç�⾳����Ҋ(ji��n)ʯ���ڴ���Т̎�@��������

����֮�������H���ڹPī����֮����ʯ���c����Т�ڮ�������Ҳ�кܶ�̽ӑ������Т���ԣ�

���_һ���o(w��)���У��f(w��n)�����Ю��������A����嬌����ɣ���(w��n)�l(shu��)�T�ͽ������

һЩ�W(xu��)���J(r��n)��ʯ������������ġ�һ����֮�������nj�(du��)�ڴ���Т�ˮ�Փ������Ͱl(f��)չ��

ʯ���ڽ������g������֮����Ҳ�����ղعŮ�֮���������b�p�������кܶ��v��������Ʒ��ʯ��Ҳ���ҵ�Ҋ(ji��n)��Դ���߭���������������ȵ�ǰ��ī�����mδ��Ҋ(ji��n)������ӛ�dʯ�����w���^֮�������ǹP���J(r��n)�����ڽ������g�@��˜\����(du��)�Pī֮�������һ�Ә���

������(ji��) �������y(t��ng)�c���������ҷ���

ǰ�ɹ�(ji��)��������ʯ��ˇ�g(sh��)�����Ќ�(du��)��Ӱ����ă�λ���������^(gu��)�����W(xu��)֮�������K��߀������֮�������ǡ��ҷ���������֮����ʯ������������

����1657����ʯ���F(xi��n)�������һ��ɽˮ��(c��)�(y��)���������}����

�����ϱ��������ж��������������ԣ��������o(w��)�������������o(w��)����������(w��n)�ϱ���������Ү������Ү��һ�r(sh��)����Ի�����������ҷ�����

���������ҷ����Ǵ˾�֮���������҂�Ҫ��ɽˮ���W(xu��)��(x��)�^(gu��)����������������(w��)������֮���顰�ҷ���������߀�[�������҂��W(xu��)��(x��)ɽˮ����(d��ng)��ҕ��(du��)�ڡ���Դ���İl(f��)���c�w����ʯ������ϲ��(��i)�˾�����(j��)������}�����䮋��֮�����P�߷�醡��宋ȫ�� ��ʮ�� ʯ��������Ҋ(ji��n)�^(gu��)��̎�P(gu��n)�ڡ��������ҷ������}����

ʯ�����H����ˡ��������ҷ���֮Փ������Pī��(sh��)�`��Ҳ����(d��ng)�`�����ǹʣ�ʯ��ˇ�g(sh��)�������mȻ�ܵ��ܶ����ҵ�Ӱ����s���f�܄�(chu��ng)��������Լ���һ�����L(f��ng)��

�ƴ����b�ƣ�

�⎟�컯���е���Դ��

ǰ������֮�������y(t��ng)���䌍(sh��)���Ǟ��ˎ����W(xu��)�߸��õ��I(l��ng)���컯��ҲΨ�����컯֮�����ſɰl(f��)�����������ÿ��(g��)�˵ġ���Դ����

����1667-1677��֮�g�ġ�ɽˮ�D��(c��)����չ�F(xi��n)���ı���ʯ����(du��)���컯֮�����͌�(du��)�ڡ���Դ��֮�w����ÿһ����Ʒ���Ժ�����Ԫ�˞t���h��֮�����s��ʯ��֮���ҷ������������׃�(c��)�(y��)Ҳ����ӡ�C��ʯ�����䡶��Ϻ��Ю��Z(y��)䛡������ԣ�

��֮�������������ڡ���֮�ü������������֮��Ŀ����֮�θ������ܰ�����֮���c�����l(f��)��֮�θ�������֮�ü���v�Еr(sh��)�|��ij������ij�Ҿ���Ҳ�����ҹʞ�ij��Ҳ����Ȼ��֮Ҳ�����ڹźΎ�������֮����

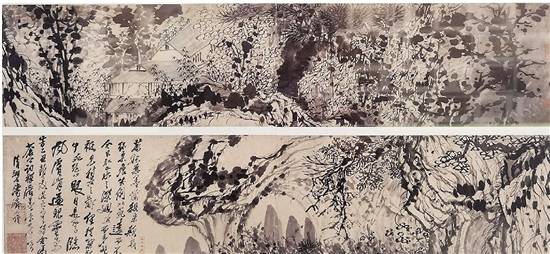

��(j��ng)�^(gu��)�L(zh��ng)�ڵĹPī��(sh��)�`�͌�(du��)�컯֮������ʯ�����ùPԽ��(l��i)Խ�B؞����īҲԽ��(l��i)Խ��đ���䮋���_ʼ���F(xi��n)�ܶ�����]��֮�P������?y��n)�ʯ���?du��)�ڡ��ҷ����IJ������͌�(du��)�ڡ���Դ���IJ���l(f��)�����ڽ���r(sh��)��ʯ���_ʼ���F(xi��n)���Լ���ò�����������������Ќ�(du��)�ڡ��ҷ���չ¶������@����Ʒ���o(w��)��������1685��ġ��f(w��n)�c(di��n)��ī�D�����D2����

ʯ�����ˈD����P�ݲݡ������������M������֮�ݚ����^���ò���ùP�B�d��ī�����졢�������ȫ�����Ɯ�Ȼһ�w���t��֮�c(di��n)�����������S��(d��ng)����������M������

ʯ���ڮ����}�ό�����

�f(w��n)�c(di��n)��ī�������װd���z�����Ц����Է���h(yu��n)�����ϣ���֪ɽˮ֮�u����������ֻҊ(ji��n)���֮��ٵ�����������^���������������R�L(f��ng)���w�DZƬF(xi��n)�`����

���п�Ҋ(ji��n)ʯ����(du��)��ɽˮ���Ī�(d��)�����⡢��(du��)���I(y��)�ĘO��ؓ(f��)���Ա����t�ğo(w��)��������߀�[�[�������䌦(du��)�����J(r��n)�ɵğo(w��)�����S�����f(w��n)�c(di��n)��ī�D����ʯ�����������ҷ���˼������ԏጡ��@�c������y(t��ng)�����Į����L���������Ʒ�����H��(du��)��(d��ng)�r(sh��)��Ҳ��(du��)�����a(ch��n)�������h(yu��n)��Ӱ���

����(x��)����ɈD������1687���������f(w��n)�c(di��n)��ī�D����ɵă���������ǃ��߮��L(f��ng)�s�ИO��IJ�e�����^(gu��)�^(gu��)���������䱾�|(zh��)�������ùP��ī��ɽʯ��ľ֮�Y(ji��)��(g��u)��߀���܌��Ã�(n��i)�ڵ�(li��n)ϵ��ֻ���^(gu��)���f(w��n)�c(di��n)��ī�D��������ǡ��ҷ����������չ�F(xi��n)��������(x��)����ɈD���t�ǡ��ҷ����c���y(t��ng)�������Y(ji��)����

�P���J(r��n)���mȻ�ڌW(xu��)��(x��)ɽˮ�����^(gu��)�������Ĵ_��Ҫ������֮�����D(zhu��n)���顰�ҷ��������Dz��ɒ������y(t��ng)֮����һ�}��еķ�������퍺��{(di��o)����Ȼ�͕�(hu��)ʹ�î�������Ʒ�u(p��ng)֮�������������ġ��f(w��n)�c(di��n)��ī�D����ͨ�^(gu��)����ĹPī���ܺõ�չ�F(xi��n)���ҷ��������飬����ͬ�r(sh��)Ҳ�@����ʯ����������(x��)�������^�ڡ��f(w��n)�c(di��n)��ī�D�����°�����������Ó�Į��L(f��ng)���Ҹ�ϲ����(x��)����ɈD����(n��i)���������nã�㝙(r��n)�Į�����

�D2 �� ʯ�� �f(w��n)�c(di��n)��ī�D 25.5��229cm ���� �`�rɽ�²�

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)